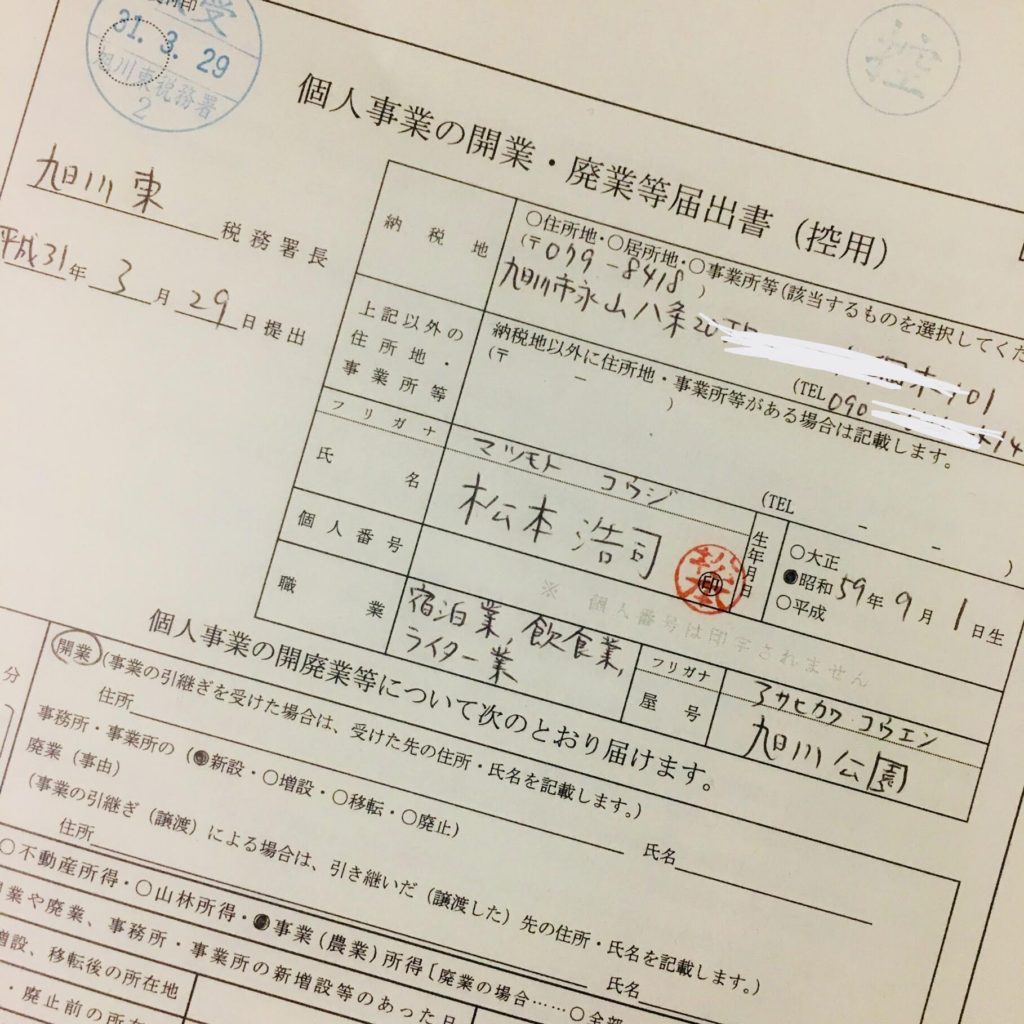

豊かな山に囲まれて、年輪の密な北海道ならではの広葉樹が近くにあって、しかも全国的な家具の産地。そんな旭川に来たよそ者がゲストハウスをつくるんだから、自分で森に入って好きな木こりさんに切ってもらい、顔の見える職人さんに加工してもらって、ここだけの家具をつくりたい。そう思って始めたのが、オリジナルスツールづくり。

最初は北海道らしい(業界では高級材として引き合いの多い)ミズナラでやろうと思っていたけど、道立の林産試験場や旭川大学、地元の職人さんたちの間で「白樺プロジェクト」が動き出して、自分もお邪魔しているので、当たり前のように白樺にシフト。なんで白樺に着目しているのかは、またあらためて。

4月10日、ゲストハウス予定地から車で10分くらいの裏山「突哨山」に出撃。国内最大級のカタクリの群生地として有名で、アイヌの聖地でもある。

雪解けが進み、いたるところで小川のように水が流れ、せせらぎの音が気持ちいい。森を少し歩けば、春の装いに変わりつつある「里山部」のフィールドに入った。木こりの清水省吾さんが管理する、とっておきの私有林。

清水さんと一緒に森を歩いて、いちばん「適した」白樺を探す。適したというのは、▼まだ成長の余地がある=価値が大きくなるものはできるだけ切らない▼搬出・散策のための道から近い▼切った時に、周辺の木々に影響を与えない(ほかの木の成長を促す、倒れる原因になる風の影響をできるだけ避ける)▼真っすぐ立って、家具の板に使いやすい――といった条件を満たすかどうか。

何本か見て、きれいに樹皮が残り、樹齢70年くらい、径30センチくらいの立派な個体にたどり着いた。「よし、これでいきましょう」

すると清水さんはひざまずき、アイヌ式のお祈りをして「いただきます」の思いを伝えた。そして倒す方向を吟味する。樹上を何度も見て、周辺の木の生え方を繰り返し見て。ときどき道路で見かける、三脚を立てた測量みたい。

ここできちっと角度を見極めないと、ほかの幹や枝に干渉すると痛めてしまうし、搬出がめちゃくちゃ難しくなる。丁寧に、木と森のことを考えて生かし切るためにも、とっても大切な作業。重機でバサバサっと皆伐するのとはわけが違う。自然への向き合い方が違う。

チェーンソーで「受け口」という三角錐の形の切れ込みを入れ、何度も調整して、最後の一入れで狙い通りに倒す。無駄のない美しい仕事だから簡単そうに見えるけど、アーチェリーで的を射抜くような繊細な作業は、綿密な計算と集中の賜物。完成された仕事は、さらっとやっているように見えてしまうから、これまたすごい。

枝を払って、210センチごとに切って丸太にする。木口(断面)からは樹液があふれている。あぁ、生きてるんだなと。新聞記者時代に取材で入った静岡・天竜の森で、伐採直後の木口が濡れているのに驚いたことを思い出した。

切ってからが大変。環境のために重機を使わない〝漢気〟を身上とする清水さんは当然、人力で運び出す。2mちょっとになった白樺は、その可憐なイメージからは想像できないほど重い。60kgをゆうに超える重量級で、100mもない距離を、何十分もかけて運び出した。雪で足が取られて、丸太も雪でつっかえて、休憩しないとやっていけないほどの重労働。自分も全身バキバキになり、小学校のマラソン大会の後に吐きそうになった記憶がよみがえったわ。腰も逝ってしまいそう・・・。

でも雪解け水をろ過して喉に流し、うず高く積まれた薪を眺め、鳥のさえずりを聞いていると、すごい勢いでこの白樺が愛おしくなってきた。この森で育ち、重機でなくきちんと人の手がかけられた、美しい木肌の白樺。

清水さんは「これは世界で一番、大切にされている白樺です!」と。うん、そうしたい。無駄なく、生かし切りたい。せっかく家具にさせてもらうんだから、お客さんに一目ぼれしてもらって、座って幸せになって、可能なら作り手や生まれた森のことに思いをはせてほしい。小規模だからこそできる、顔の見える、丁寧で、ここにしかないものづくりをしたいなー。

終わってから林道入り口で、軽トラを囲みながら、清水さんと森や白樺プロジェクトについてああでもない、こうでもないとダベる。

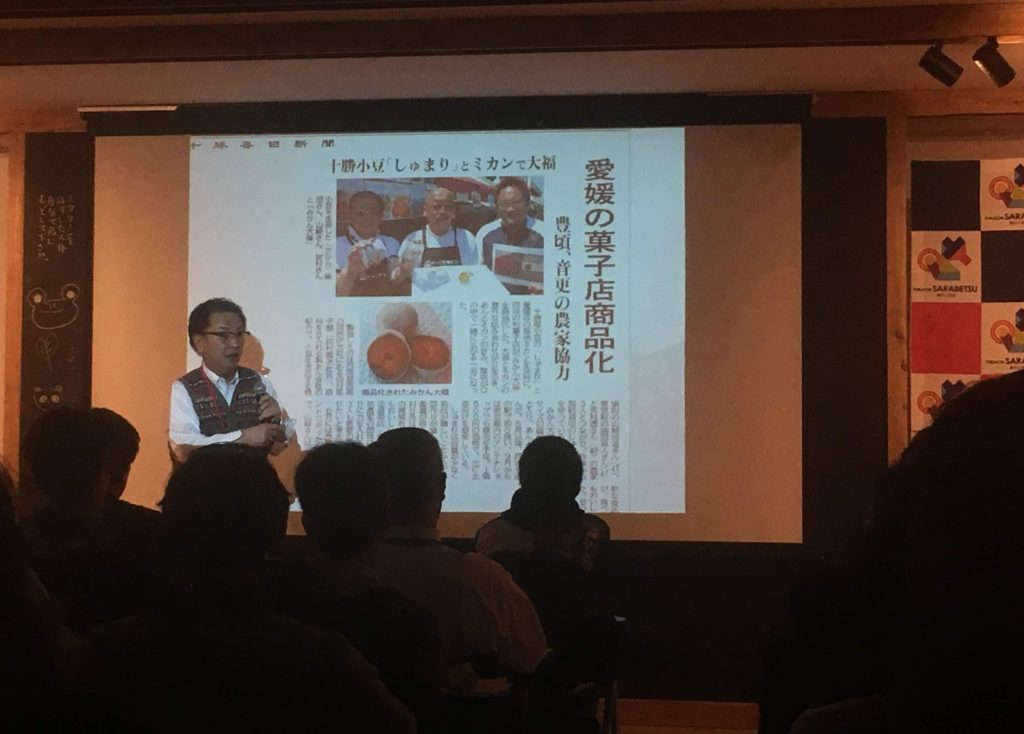

北海道のあちこちで森がおかしくなっている。大きなメーカーや行政は森を見ていない。生態系に無理をしない木の使い方ってなに?→持続的に森の恵みをいただくってどういうこと?→森や森を暮らしに落とし込みたいよね→だから北海道ならではの里山だよね→1700種類の動植物に愛される、この里山だからこそできることあるね!

白樺も突哨山も清水さんのスタイルも、ポテンシャルの塊でしかない。

いろんものが詰まった、重い、重い白樺の丸太は、これから乾燥と製材に入っていく。そして、森づくりで有名な岡山県西粟倉村へ旅立つ。西粟倉のチャレンジングな職人集団「ようび」にはサンプルを既に送っていて、「白く美しい木肌。削りたては竹に似た香りですね」と良い手応えをもらっている。旭川に戻ってきたときに、この白樺をどう愛していこう。どう見せよう。ワクワクが止まらない。