こないだの日曜日(6月24日)、ゲストハウス予定地の地権者さんとついにお話しすることができて、めちゃ感触がよかったので、ついに計画が進むかー!と期待はどんどん膨らんでいった。土地がイケる、という前提で暖房の検討(薪ストーブにするか、ペレットストーブにするか、ボイラーにするか)とかも月曜、火曜とやってきた。

そして水曜。地権者さんに意思確認の電話をする日を迎えた。もう前日からドキドキして、たまらなかった。不安よりも高揚感。いまの予定地の区画に限ってみても、地権者さんとの接触や割り出しに2ヶ月かけてたので、これまでで一番大きなターニングポイント。

宿直明けに部屋にこもってスマホを握りしめる。意を決して、日曜にメモした電話番号の数字をタップする。

「静岡県の松本です。日曜は突然すみませんでした、ご丁寧にありがとうございました。ご子息と昨日お電話をされるというお話でしたが、いかがでしたか?」

所有者の女性は落ち着いた口調で返す。

「(電話は)来ましたよ。なんかね、考えてることがあるから、『売らないでほしい』って言ってました」

あれ。え?

「あ、そうなんですね。何かされる予定なんでしょうか」と返すのがやっとで、情けないことに頭がフリーズ気味に。この後、どんな言葉を継いだのか覚えてないけれど、「またよろしくお願いします」と開き直ったように電話を終えた。

日曜は60分話し込んだけど、この日は56秒で終わった。

この後はちょうど、浜松市内でデザイナーさんや建築屋さん、設計士さん、公民連携の仕掛け人でつくるチームと打ち合わせ。進捗は伝えていたので、「うえ〜い!」と計画をスピードアップさせる場になるはずだったけど、一転してどよよ〜んとした空気が漂う。そして、やっぱりもう一押ししてみようとなり、再び地権者の女性に電話した。

浜松城公園のベンチに座って、深呼吸して、発信履歴をたどる。3コールくらいで出てくれた。

息子さんのお考えが第一なことは理解しているが、せめてお手紙をだすか、お話をしてこちらの思いをお伝えしたい。そうしないと諦めきれないー。

そんな話をしたけれど、女性は「中身は知らないけど息子はなにか考えているみたいだし、そんな話には応じることはない。もうやめてほしい。ご縁がなかったんですから」と取り付く島もない感じだった。

日曜の話では、息子さんはこの土地に一切興味を示さず、千葉に長くいて、地元に帰ってくる予定もない。女性は昭和40年代に、息子さんのためにと新聞広告で土地を買い、現地を一度も見たことがないくらいだった。なので、売ってくれるんじゃないかなーと甘く考えてた。

一方で、もし自分がこの息子さんの立場だったらと思うと、まぁそりゃそうなるよね、とも。母親が詐欺とかで騙されてるんじゃないかなと勘ぐるよね、と。息子さんはこの女性に、電話は留守電にしておいて相手が分かってから出るように、と普段からアドバイスしているくらいで、自分が警戒されているのは間違いないと思う。

さてどうしたものか。

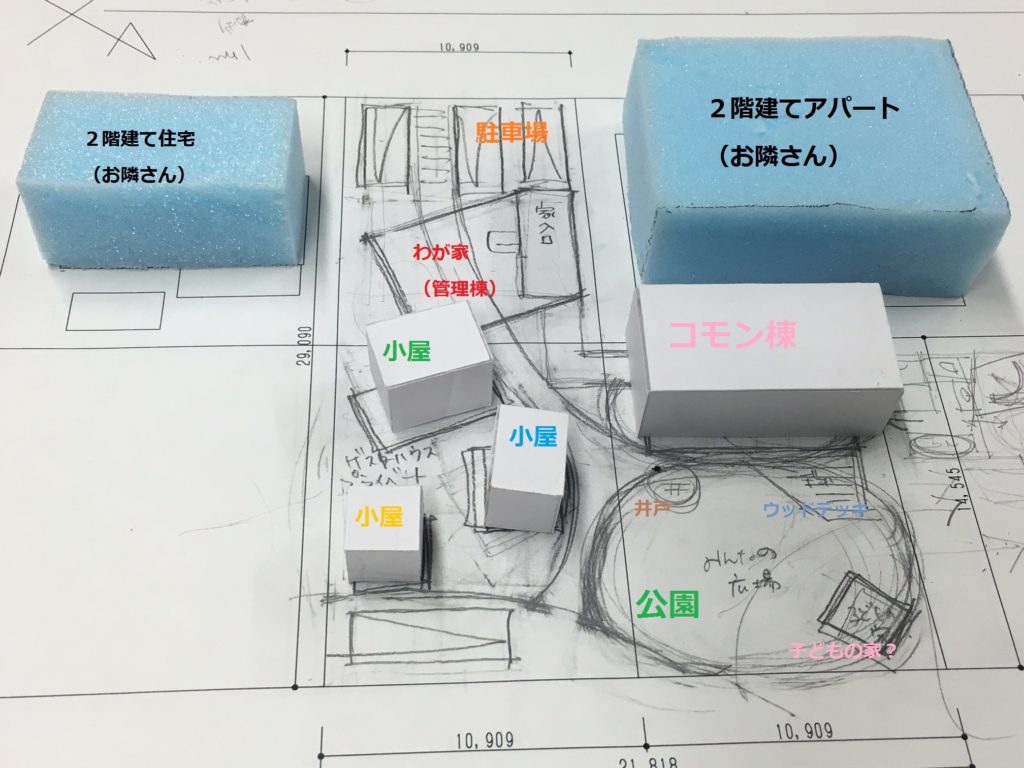

地元の子どもも集まるコミュニティーとしての〝公園〟をつくろうとしていたので、この区画が数年前まで町内会の公園(ちびっこ広場)だった歴史を知って、勝手に運命感じてたし、そう簡単に諦めきれない。

道は三つ。

一つは、息子さんに接触することを目指し、時間をかけて地権者さんとコミュニケーションすること。何がなんでも、このベストの角地(350㎡)にこだわるパターン。

二つ目は、同じ区画の中で、売りに出されている土地(300㎡)をとりあえず買って住み、ゲストハウスと〝公園〟を作り、実際に見せて理解を得て行くパターン。今後のことを考えて、住宅のコンテナハウス、ゲストハウスの小屋(タイニーハウス)ともに動かすことはできるので。ただ角地じゃないし、半分はアパートと住宅に挟まれてる。万一、隣にアパートでも建ったら無価値になるリスクをはらむ。

三つ目は、まったく別の区画を新たに探す。コンセプトから作りなおす。これまでもだいぶ、旭川市外も含めて見てきてはいるけど・・・

立地は妥協してはいけない。それは大前提なのは分かっているつもり。ただ小さく産んで、大きく育てる考え方もある。今の区画も、この半年で三ヶ所目の候補だし、今ならここにたどり着くためにこれまでの二ヶ所がポシャったんだと思える。だから次に進むと、別のベストかベターが見つかるかもしれない。でも時間をかけて進む保証はない。なにより、公園だった地域の記憶はなんとしても生かしたい・・・

これまでのハードルとは異次元で、また躓いてしまった。退職の意思は伝えている。遠くないうちに退職時期も示さないといけない。10月から雪は降り始める。

焦ってはいけない、でも前に進みたい。

ブログを書いていていると、娘がひょっこり起きてきた。ふらふらと歩き、すぐに躓くように眠りこけた。朝になったら、また元気いっぱいなんだろな

ブログを書いていていると、娘がひょっこり起きてきた。ふらふらと歩き、すぐに躓くように眠りこけた。朝になったら、また元気いっぱいなんだろな