2016年11月18日、JR北海道のプレスリリース(報道発表)が全国的なニュースになった。社として単独で維持できない路線が、今あるうちの半分以上にあたる、という衝撃的な内容。どっかのシンクタンクの、ひどい冗談かと。

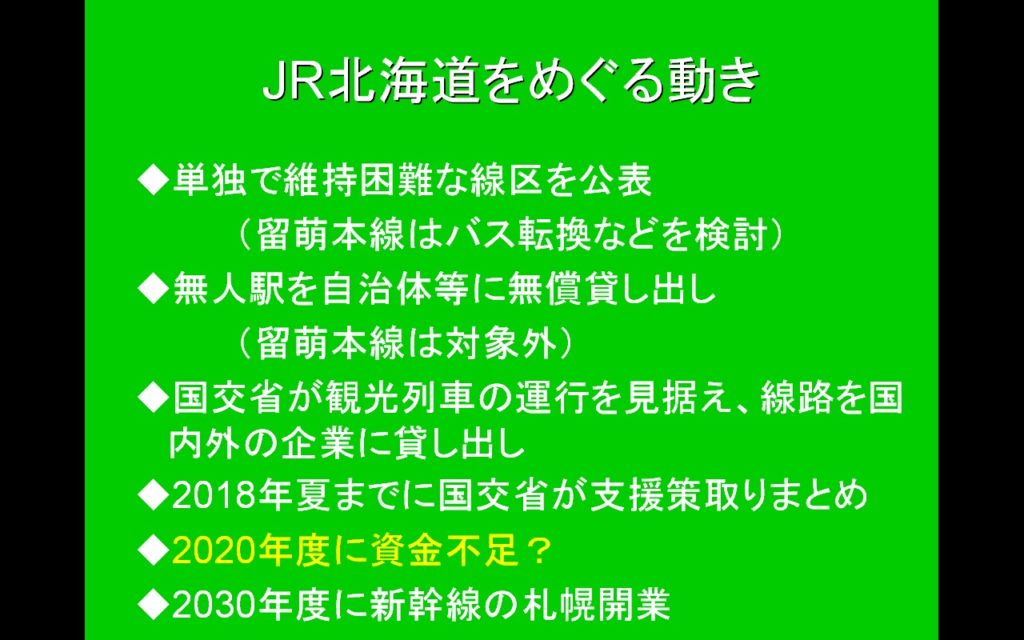

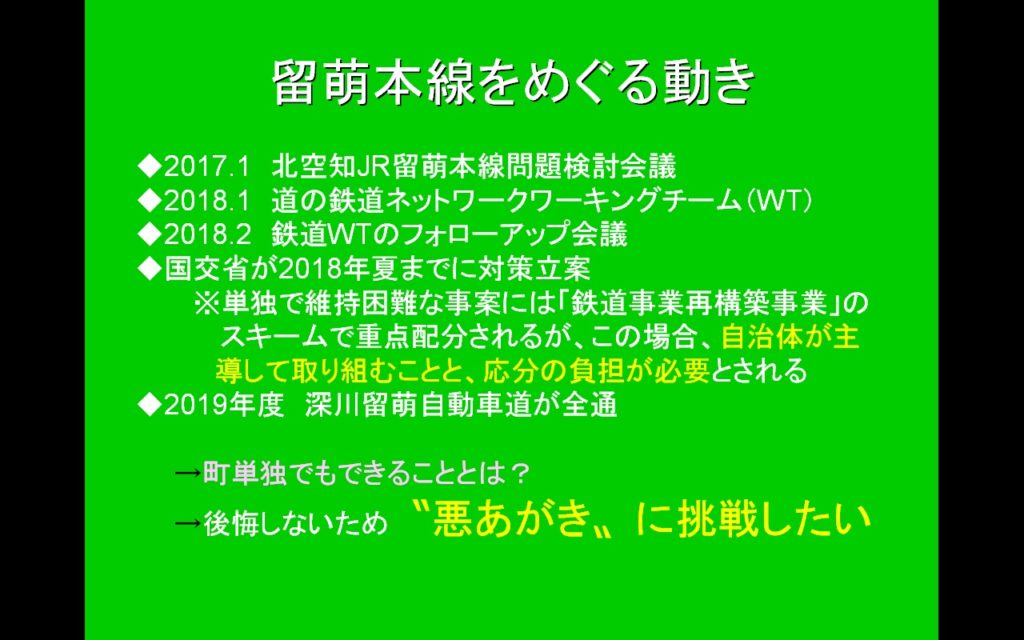

これを受けて各地の自治体が慌ただしく動いたけど、JRとしては廃止→バス転換、といった明確な方向性を示しているところもあり、また話し合いの場の設置もままならない地域もあったりで、情勢の厳しさは時間がたっても変わらなかった(少なくとも外から見ている限り)。

で、最近になって、5路線5区間については廃止して、道庁や国も容認する、という報道がでてきた。「やはり」というのが正直なところだけど、もっとやり方はないものか・・・と残念な気持ちになってしまった。

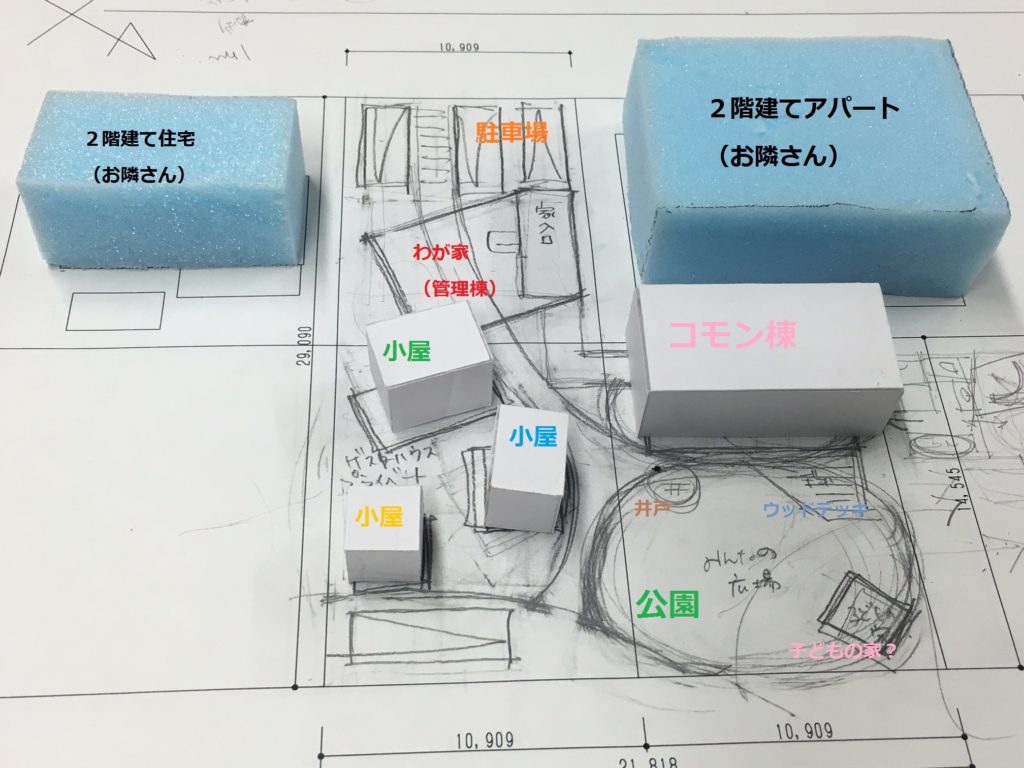

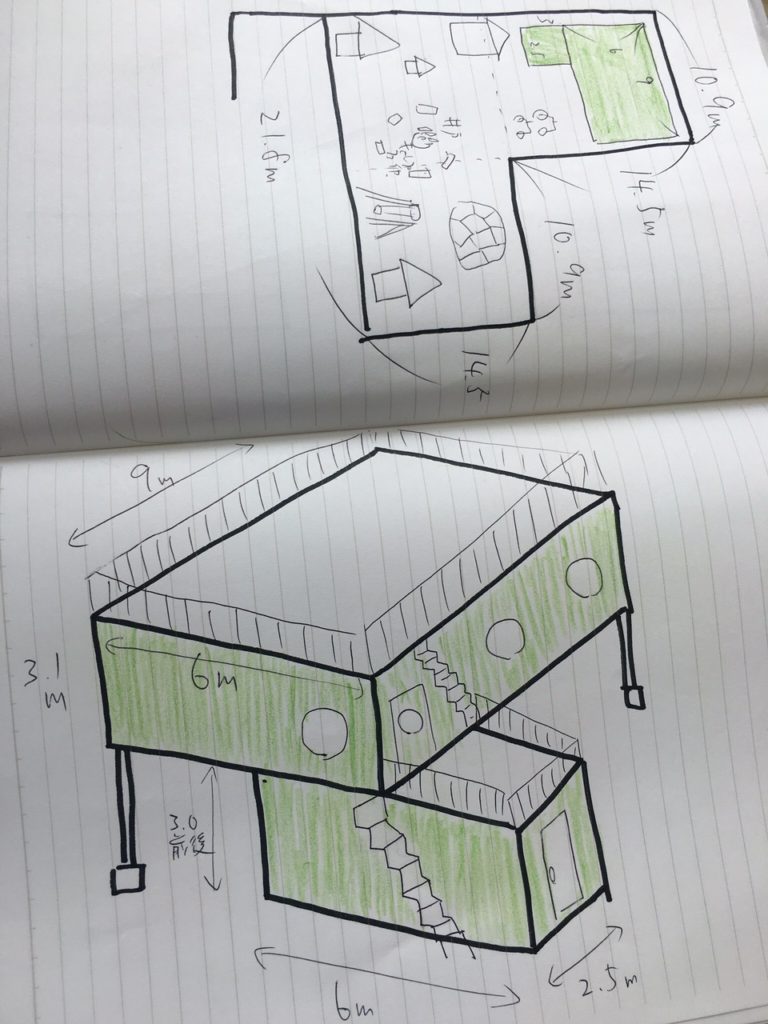

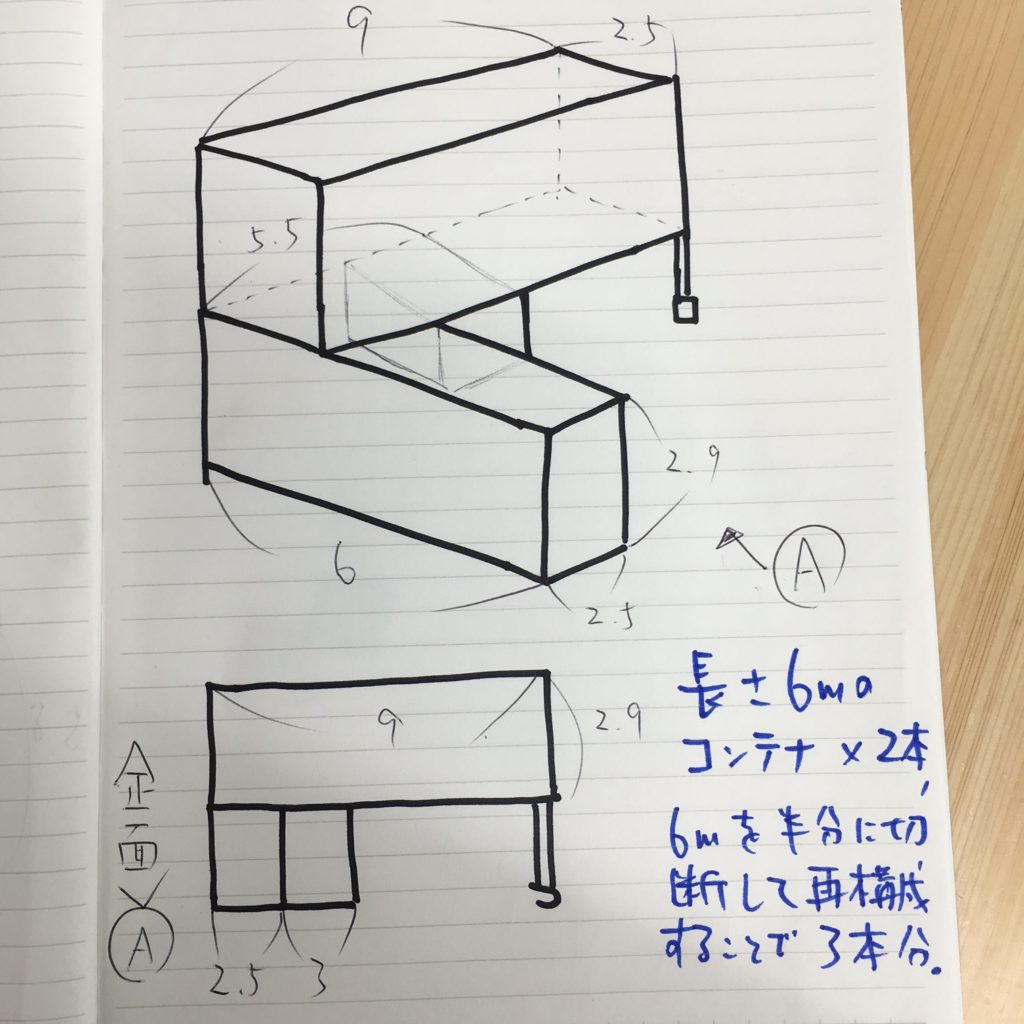

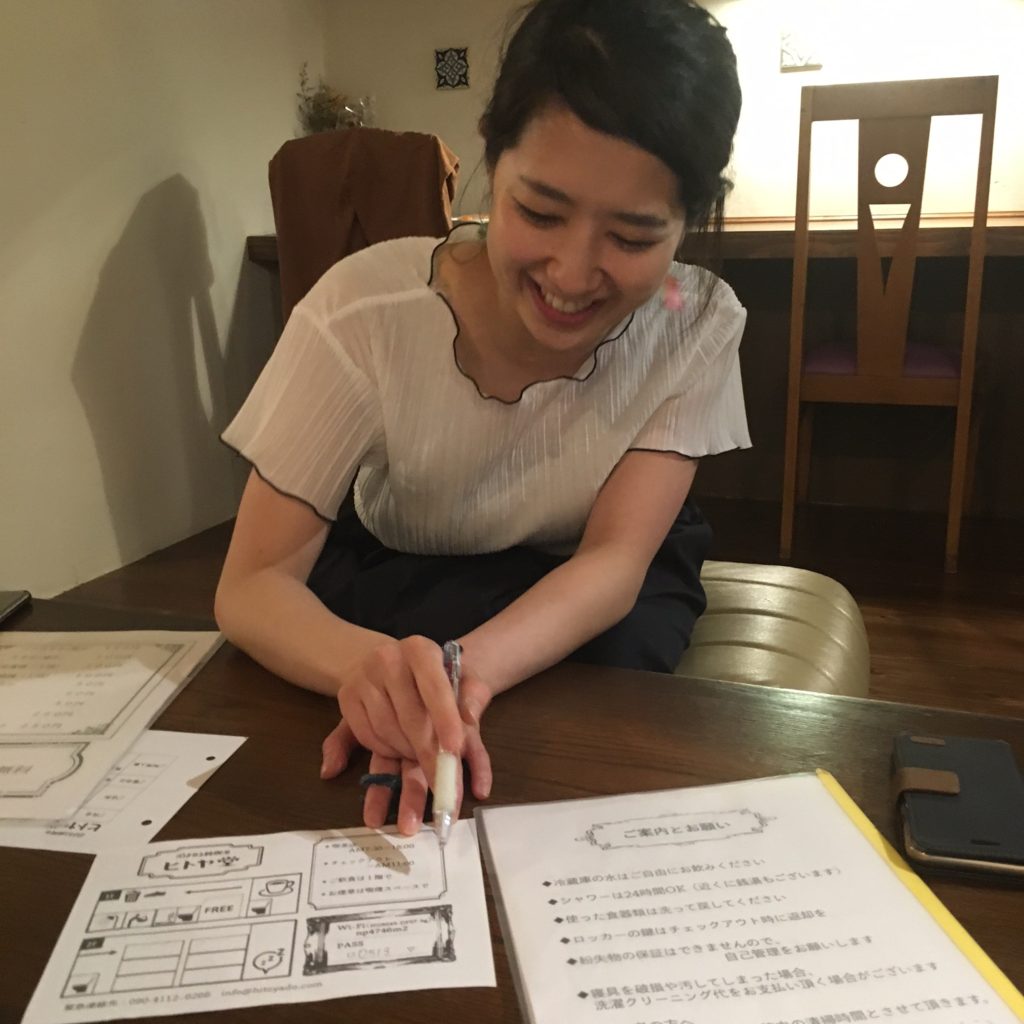

特に5路線の一つの留萌本線には思い入れがあった。沿線の沼田町という所に移住して、石狩沼田駅の使われていないホーム上にゲストハウスをつくろうと考えていた時期があったので。2月くらいのことで、もう半年前か~。

この時は、思い付いてすぐ町役場にいってプレゼンしたもんだ。ローカル鉄道の再生話とか、駅の価値とか、いろんな文献を読んだ。でも既に留萌線の廃止は免れないだろうと思っていたし、沿線自治体の動きも鈍くて、「こりゃやばい」と感じた。

あの時、留萌本線や沼田にこだわり続けていたら、いまの永山での計画もなかったので、なんとも言えない複雑な気分。

翻ってわれらが宗谷本線。旭川―名寄は、道庁・沿線自治体とJR北海道が半分ずつ出資した「北海道高速鉄道開発」がかんでいるので、まず、近い将来に廃線ってことはないと思う。ただ利用客が少なくて厳しいのは変わりなくて、沿線自治体が「宗谷本線活性化推進協議会」を立ち上げている。極端に利用が少ない駅や踏切を廃止する議論をしている。

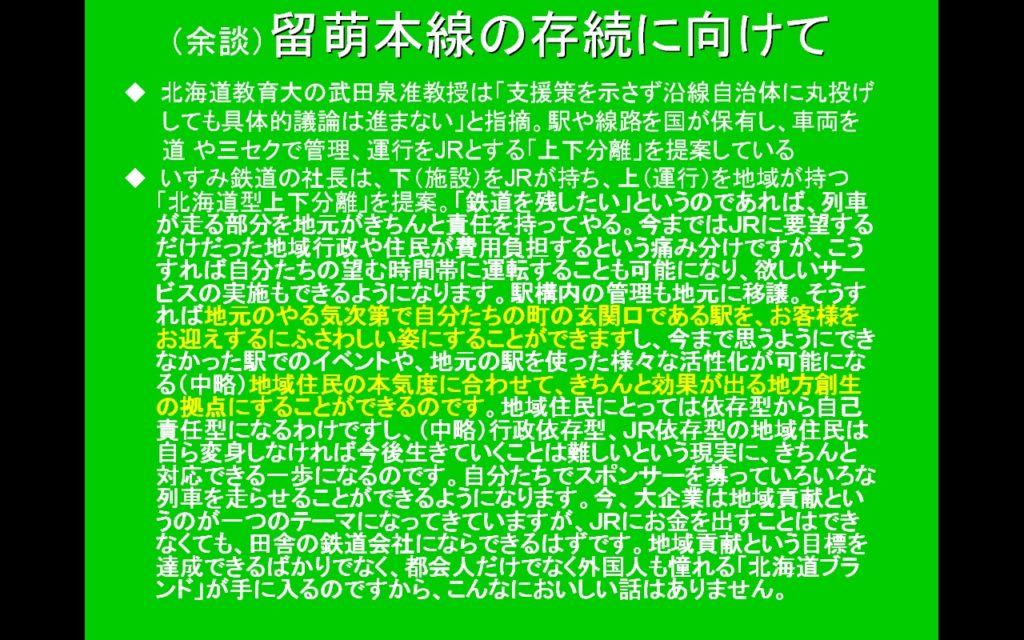

国は今夏にも支援策の大枠を示す見通し。国鉄の分割民営化を進めたのは国だし、道路ばかりに手当てしてきたのは国なので、大きな責任があるのは当然。宗谷本線がまさにそうだけど、国土維持のために鉄道インフラを捉え直す必要もある。

自治体も、「道路、道路」と要望して、鉄道網とかぶせるように高規格道路を整備し、利用客が絶望的なくらいに減ってきてから「廃止するな!」「お年寄りと子どもはどうしてくれるんだ!」と文句を言うのは虫がよすぎる。

JRだけでどうにかできる次元ではもちろんないし、じゃあ普通の道民がどこまで関心あるのかといえば心もとない。北海道の鉄道全体の将来を見つめてデザインできる人がいないものかしら、って思う。外から知見を借りるのもいいのでは。

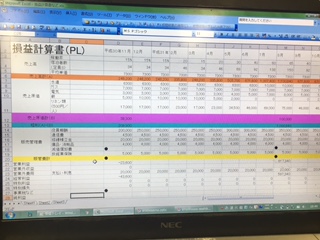

自分としては、高校生がたくさん使っている、ゲストハウス近くの北永山駅でおもしろいことをたくらんでます。