浜松駅からクルマで10分くらい行ったところに、スズキアリーナのお店があって、車が売っている。当たり前だけど。でも二台しか展示してなくて、半分(それ以上?)のスペースは、常識はずれの子どもの遊び場になっている。

「LimoLimoもりた」っていう名前で、玩具で有名なボーネルンドがプロデュースしているキッズスペース。ボーネルンドはヨーロッパ各国のおもちゃを扱って、行政施設とか学校の校庭とかで「遊びの場」を手がけている。

近所の子供づれがふらっと遊びにこれるような存在で、これも公園といえば公園のようなもの。遊具がいつも一緒(のはず)だけど子どもたちは飽きずに楽しそう。

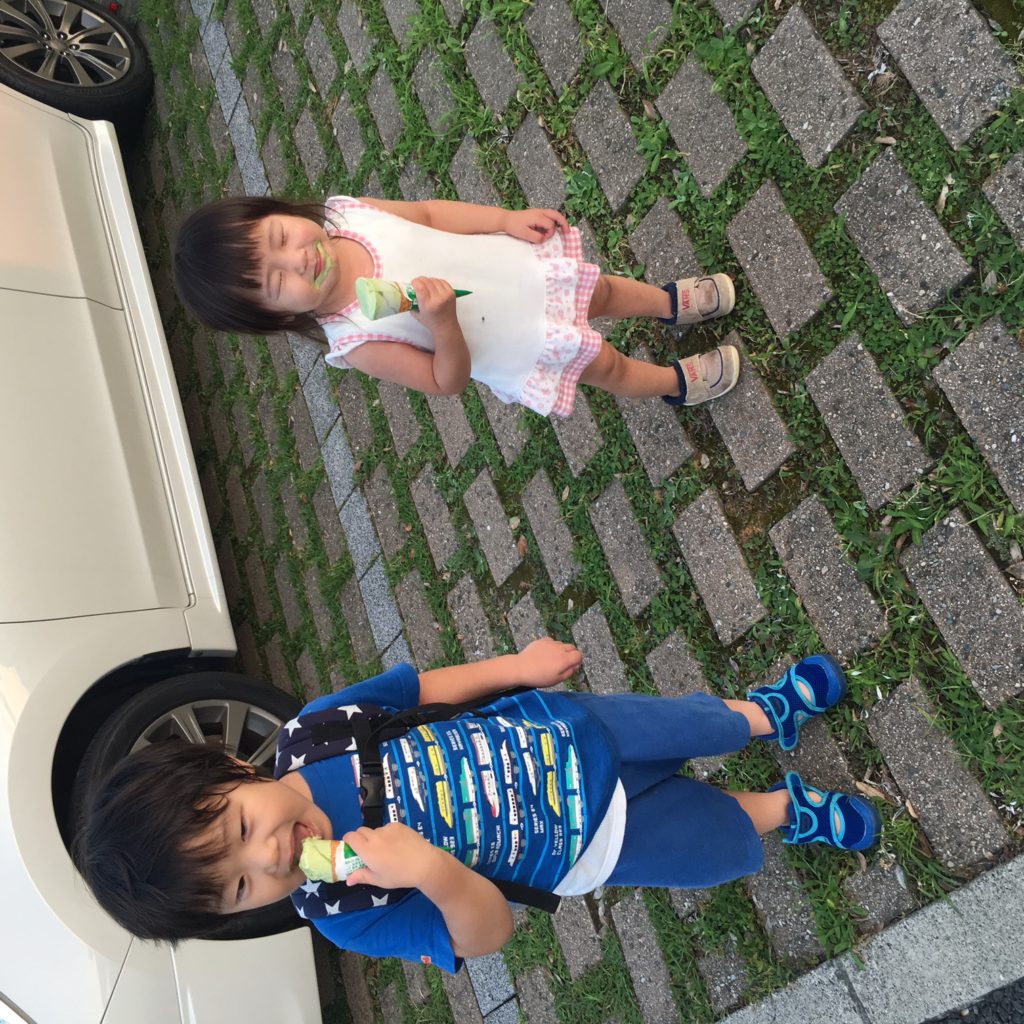

一番人気はボールプールで、そのプールに飛び込める滑り台付きの家みたいなやつにも登ったりするにも大好き。あとはおままごとや屋台ごっこ、クルマ型で運転している気分になれる遊具、赤ちゃんでもできる滑り台などなど・・・。

普通の公園にある、どこにでもある画一的な遊具となにが違うんだろう。まずボールプールは普通の屋外の公園にはない。全体的にデザインがよくて、コンパクトにたくさんの種類が集められていて、素材の手触りがいい。子どもは飽きやすいからハマるし、親としても安心できる。雨の日も酷暑の日も遊べる全天候型。自然の中で体得するような遊びの要素はないけど、このコンテンツはめちゃくちゃ強い。この施設をつくってから、自動車関連の売り上げも伸びたとか。静岡市駿河区のお店にも、リモリモが導入されるようになった。

この日は猛暑日で1時間以上もお世話になっちゃった。快適で便利で、ほんと助かってます。

でも夕方の4時半を過ぎていったんお店を出て、長男がトイレに行きたいというので、もう一回入ろうとしたら、トイレでも断られてしまった。LimoLimoの時間が終わるから、とのこと。まあ企業のお店の中だからしょうがない。

自分のつくろうとしている公園ゲストハウスも、地域に開かれた場所にしたいけど、こっちにも生活があるので、24時間開放するわけにはいかない。家族でやるので人的資源には限界があるし、宿泊者との兼ね合いもある。決められた時間じゃない時に「トイレを貸してほしい」と言われたらどう対応するがベストなのかなーと考えこんだ。うーん