ずーっとずーっと前から気になっていた旭川木工コミュニティキャンプ(AMCC)に、初めて参加してきた。(初だけど実行委員として…)今回で11年目だけど、わけあって「0回目」という位置づけ。

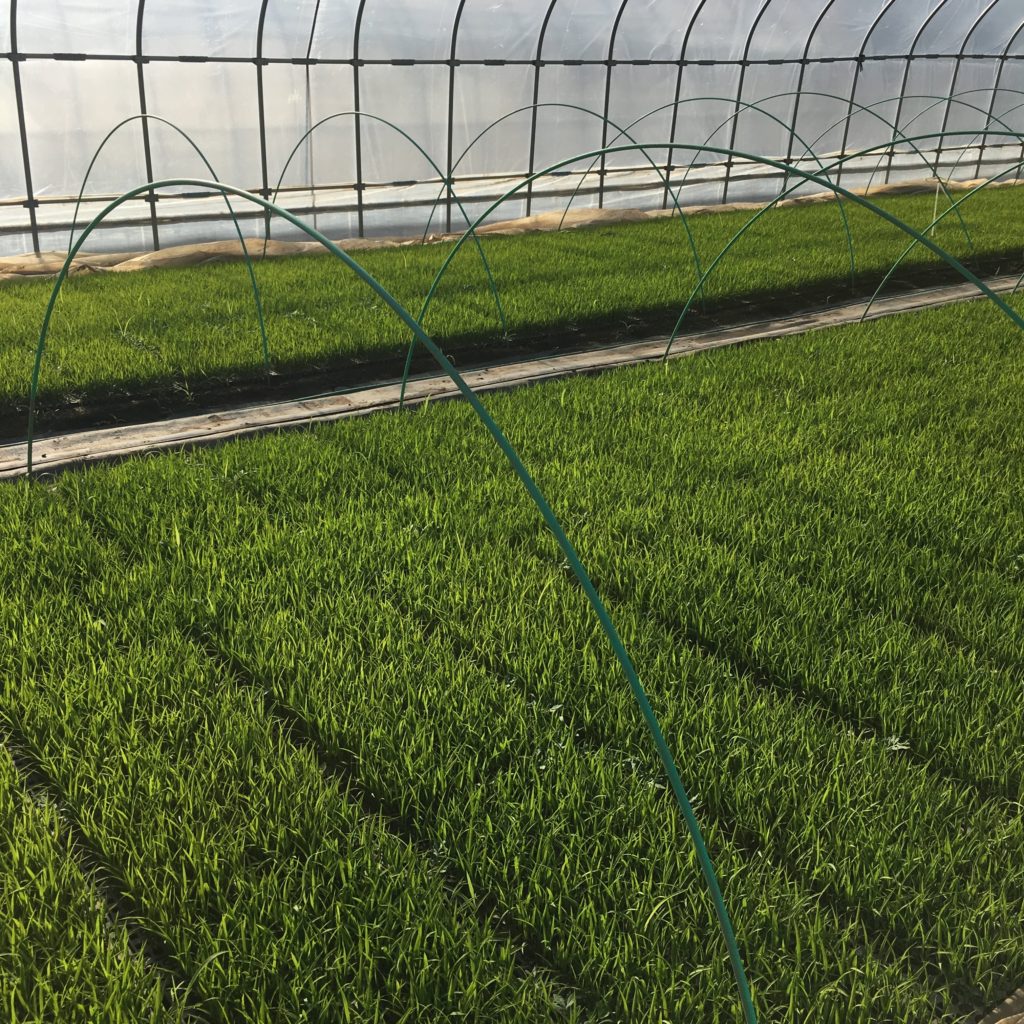

6月22日からの一泊。旭川駅やデザインセンターで集合してバスに乗り、当麻町の地域おこし協力隊の原弘治さんの森「IKAUSI CLASS」へ。

丸太の上へ順々にあがって自己紹介。雨の中みんなでゆっくり歩いて、原さんが木それぞれの個性や生き残り戦略、森の成り立ちと使い方をガイドしてくれる。

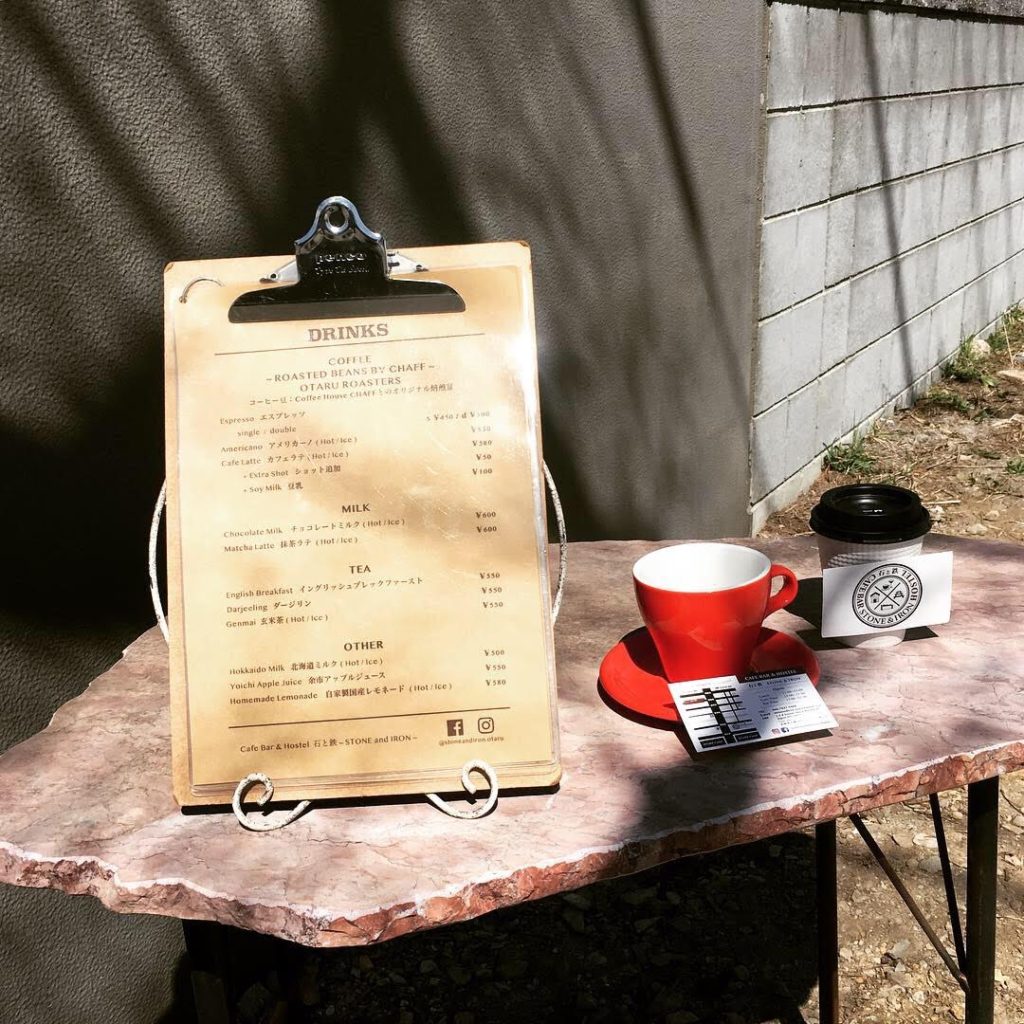

お昼は当麻の奥のほうにあるRICOのカレー。辛い中にもココナツの甘味がいいバランスなんだよなー。

特筆すべきは、このお昼ご飯の後。薪割り、木の色鉛筆づくり(講師:協力隊の長多さん)、チェーンソー体験(森ねっとの中村さん)、火おこし(とうま振興公社の石黒さん)、足踏みロクロ(協力隊の荒木さん)。一級のプロたちがそろい踏み。この層の厚さが当麻であり、旭川! 参加者の皆さんはもう没頭につぐ没頭で、笑い声がいろんな所から聞こえてきた。

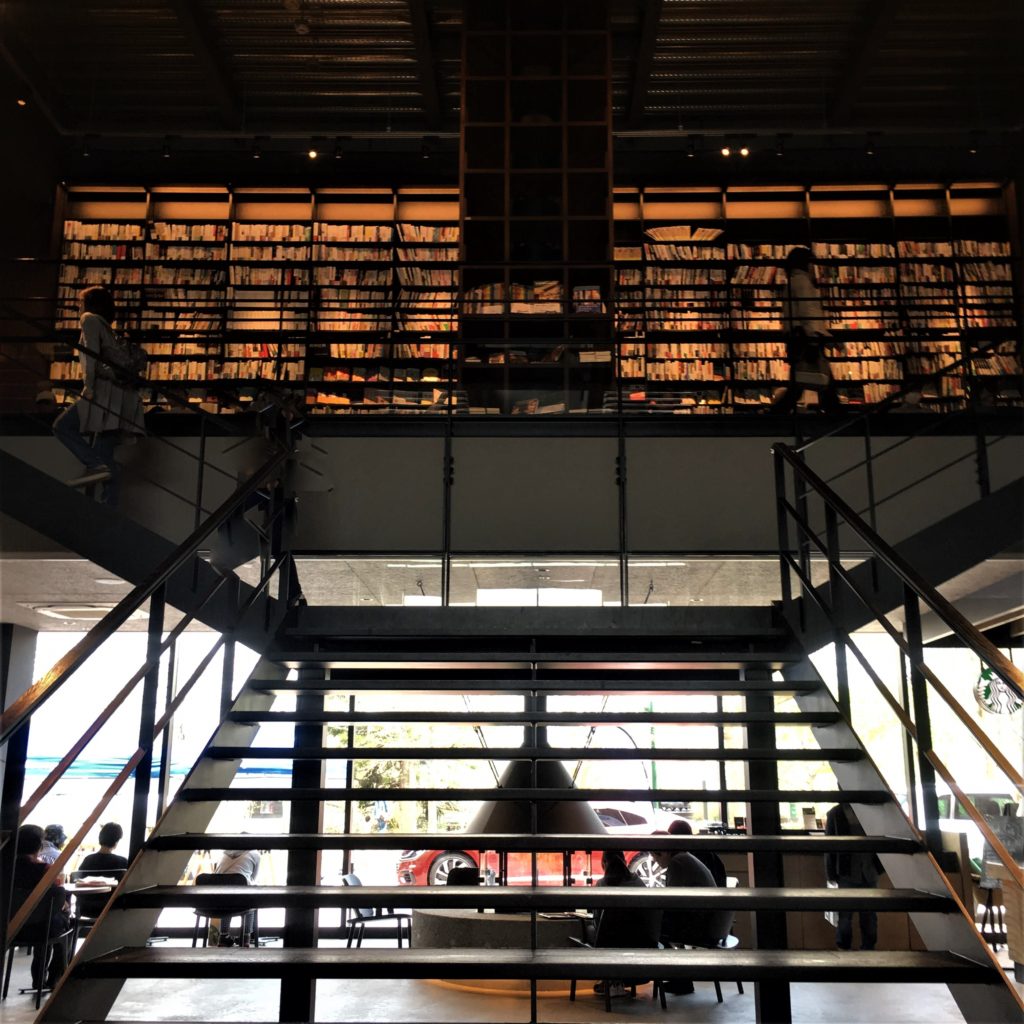

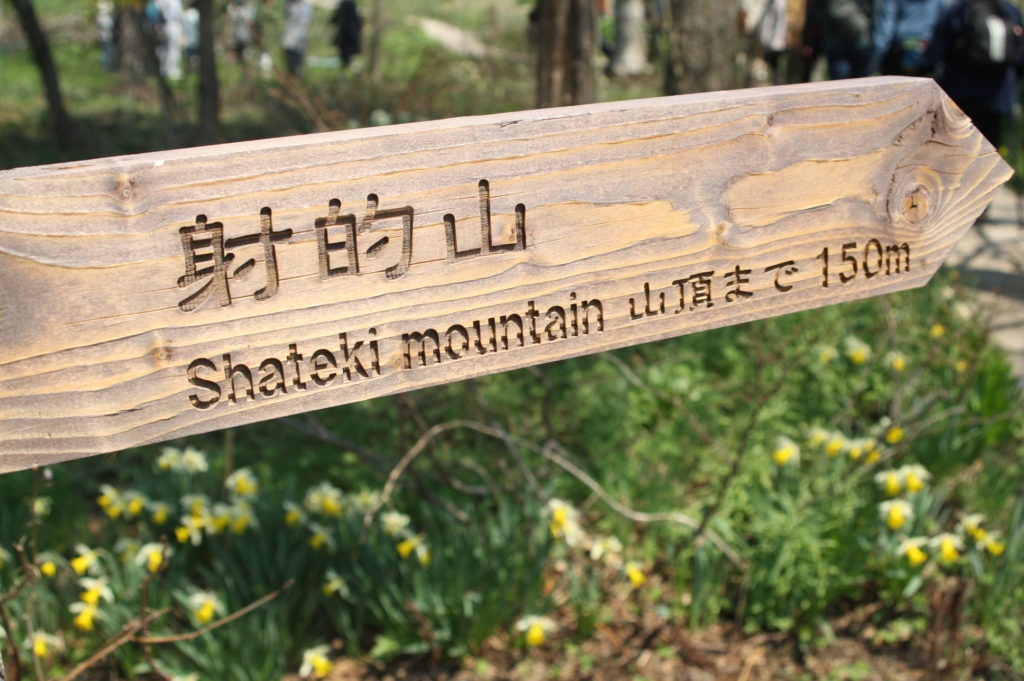

お宿は東川町のキトウシ森林公園。「ミーティング」としてグループワークがあって、森を使ってどんな新ビジネスをつくるのか案を出し合う。「ツリーハウスホテル」「森の図書館」とか、10分ちょいで斬新で実現できそうなアイデアが続々、ゾクゾク。すごい。

これまでAMCCは「10年やろう」ということで続けてきた。でも一区切りを迎えたことで、立ち止まって次の10年を考えよう、という趣旨で「0回目」になった。だから「AMCC」ではなく「AMCC2」になっている! ミーティングでは、この辺も話し合った。個人としては、「木工」という切り口で、ほかの産業や地域ともっと絡んでいこうというアイデアにグッときた。

アイスプレジェクトの小助川泰介さんのリーダーシップや場の取り回し方、バランス感覚、すげー。これが実行委員長かー

夜の懇親会は、わが地元・永山の前坂精肉店のジンギスカンで実に誇らしい。この懇親会とキャビンでの2次会はAMCCの中ですごく大切にされている。それは、ホストもゲストもない「キャンプ」であり、交流によって「コミュニティ」をつくるものだから。家具とクラフト、メーカー同士、道内・道外、職人とデザイナー…。あらゆる垣根を超えて、産地だからできる体験をして、想いを紡ぐ場所。

確かにこれは、「コミュニティ」をつくる場だ。だから響く。ゲストハウスづくりにも通じるなぁー