たまには観念的なことも。

今回の西日本の「記録的豪雨」の被害のすさまじさと言ったらない。テレビの映像や新聞の写真グラフを見るのがつらくなってくる。

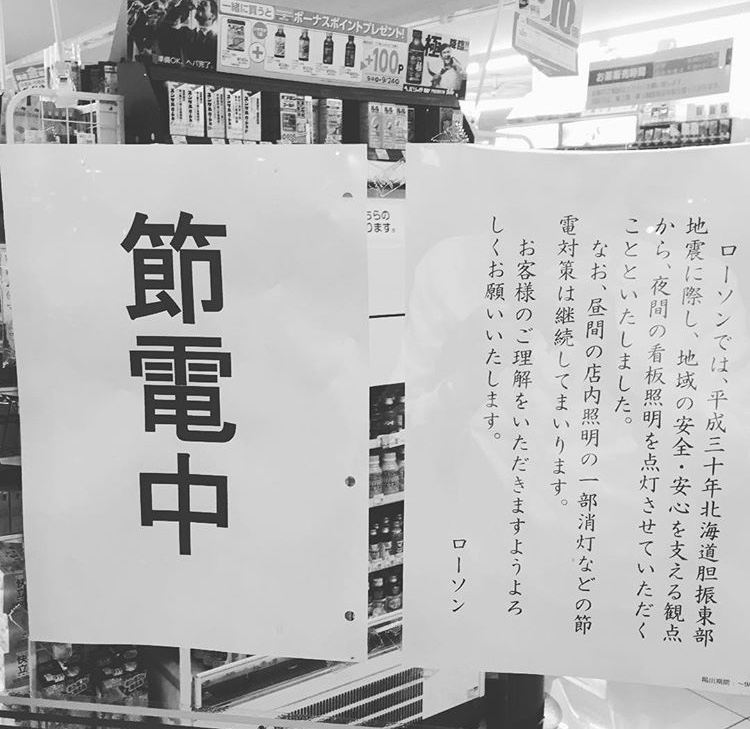

ちょっと前まで、「局所的なゲリラ豪雨に注意」とか叫ばれてたけど、今回みたいな超広域で特別警報が出て、100人以上の命を奪う雨って、いったいなんなんだ。こんなことあっていいのか。ついこの間、北海道で大雨が降って全国ニュースになり、心配していたのが嘘のようなひどさ。

7月8日付の産経新聞の一面コラム、「産経抄」に、膝を打つ指摘があった。

「平成最後の夏を迎え、『異常気象』と呼ばれたものが日常となりつつある。防災も減災も、地球の異変に鈍感では成り立たないと、増え続ける犠牲者の数が教えている」

ほんとその通り。ずっとそう思ってた。地球がおかしくなっている。「このままではまずいだろ」って、地球が怒っているような気がする。

たぶん小学生か中学生のころから、地球温暖化と異常気象については学校で習ってきたし、気候変動が一躍世界的なテーマになって、広く知られるようになった。省エネから始まって、低炭素社会をつくろう、持続可能な開発をめざそうと、いろんなフェーズで叫ばれてきた。

でもどうやら、人間のここ数年、数十年の努力と変化は、地球の怒りと病気を癒やすには至っていない。スピードが追いついてない。科学的な知識はないけど、そう考えないと「異常気象の脱・異常化」は説明つかない気がする。

といってもすぐクルマを手放すことはできないし(一台は別の理由でお別れしたけど)、化石燃料をゼロにして文明を拒絶するなんてできない。ちょっとずつ、できる範囲で暮らしを変えることしかできない。だから同じ北海道でも、周囲に何もない、まちと隔絶された原野に移るのは難しかった。

移住を考えだしたときに、今までとは違う暮らし方ってどんなんやろーと、けっこう考えた。そこで目指したいと思ったのは、「できるだけ自分で作りだす、小さな暮らし」。助け合うのは大事だけど、無理のある既存のグリッド(網)に依存しすぎない。食べ物、建物、水、木、エネルギー。できるだけ近いところで、自分や近い人の手で賄える暮らし。

福島の原発事故を目の当たりにした日本人は、なんとなく、この大切さに気づくチャンスも多かったし、ある程度、実践する人も増えてきた。

「サステナブル」(持続可能)、「地産地消」、突き詰めて大げさに言えば「パーマカルチャー」(豪州発祥で、、永続可能な農業をベースにした文化、デザイン)・・・。言い方はいろいろだろうけど、かっこよくしたいわけじゃない。具体的に、ゲストハウスを予定する旭川・永山地区でやりたいことはいくつかある。

★近くの里山から木を切り出す。薪をエネルギー源にして暖房をとり、無垢材や端材で家具や遊具をつくる。

★太陽光で小規模発電、太陽熱で給湯

★屯田兵の時代から続くやり方でつくられた味噌や醤油、こうじ、漬物の素を日々いただく。

★井戸を掘って、遠望できる大雪山の伏流水の恵みをいただく(飲用できればいいけど・・・)

★ご近所さんと同じように、〝公園〟の敷地内にミニガーデンをつくって、食べたい野菜をちょっとだけつくる。そんで、ご近所さんと「おすそわけ」する。

★近くのJA直売所や、元気な農園さんで、永山の作り手の顔が見えるコメ、野菜をいただく

★大雪山の伏流水を汲める「男山」の日本酒を毎日飲む

★「わがままじいじぃ」でおやつを食べる

★自転車でいける生活圏を確立する

★建物は断熱性を突き詰め、余計な冷暖房を避ける

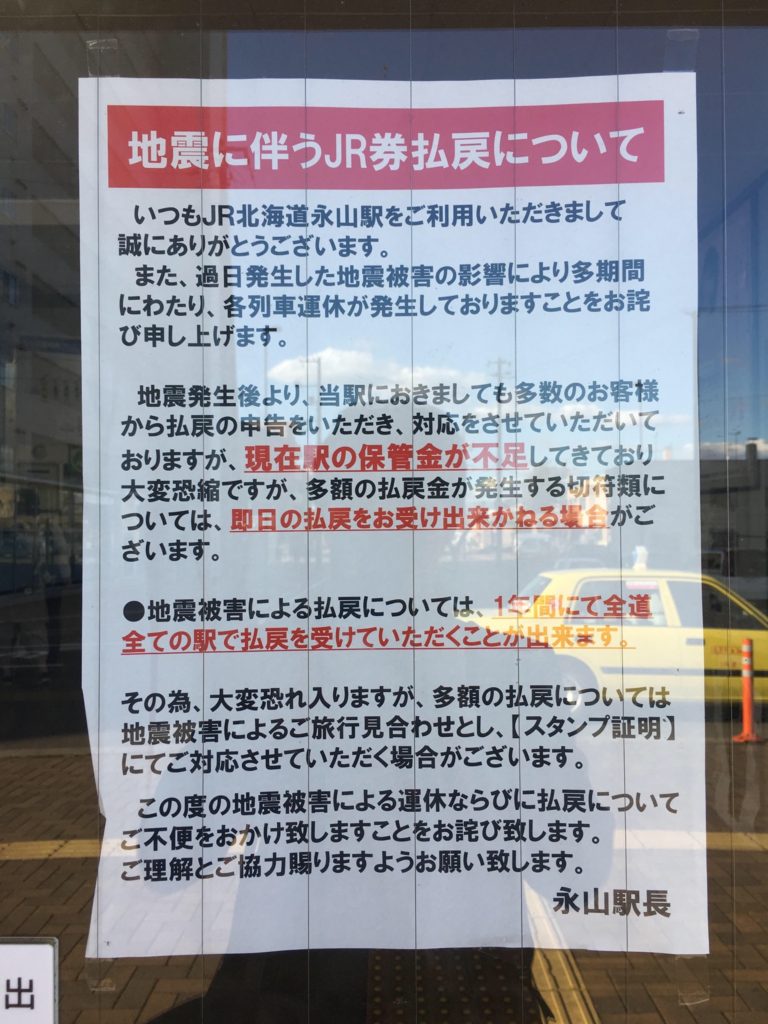

★繁華街に飲みに行く時は鉄道で(旭川←永山駅は14分)

どこまで実現できるか。できれば全部やりたい。お金はどうしてもかかるけど、本当の問題はそこじゃないし。こういう暮らしが実現できたら、それもローカル資源になる。