同級生たちの活躍や夢を知った明くる日、西宮の実家近くまで、中学が一緒だった辻本くんが迎えにやってきた。18年ぶりに再会して、2日連続で会うなんて、すてきやわ!

車はなんと! BMW(ビーエムですよ)のM3! 色も神戸に似合ってる。中学生のころ、一緒に神戸のBMWディーラーに行って、カタログを持って帰ったのを思い出すよ。そのころから、BMが好きすぎて好きすぎて、前にはトヨタのアルテッツァに乗ってたけど、念願のBM乗りに。ちなみに自分も移住計画を本格化させるまでフェアレディZに乗ってたけど、「絶対買い戻せよ!」とうるさいくらいに言ってくれる、同志であります。

辻本くんと、愛車M3と、大滋。撮影は大丸神戸店の近くにて

辻本くんと、愛車M3と、大滋。撮影は大丸神戸店の近くにて

いやいや今日は車の話じゃなくて、目的地こそ大事。前日の晩に中高で一緒だったグラノーラジャーニーの西村くんに紹介してもらった、神戸・ポートアイランドにあるコーヒー店「LANDMADE(ランドメイド)」に行くんです。長男の大滋も一緒に行くんです。

国道をゆっくり流して(これほんと。安全運転)、なか卯でお昼ご飯たべて、ポートアイランドの「中公園駅」近くにあるお店に到着。巨大な分譲マンションの一階に、その店舗はあった。

スペシャルティコーヒーの専門店。社長の上野真人さんがいらっしゃり、スペシャリティーコーヒーの定義や、前職の豆問屋時代の話を聞いて、生産者の生活を守るためにどんなコーヒー作りが求められているのかを熱く、熱く語ってくださった。

よく言われる話だけど、豆は地球の反対側で暮らす生産者の努力に関係なく先物の相場で決まることとか、どんないい豆でも輸送・保存状態によって質が落ちることとか、コーヒー業界の現実を教わった。上野さんは農園一つ一つを回って、ちゃんと生産者が生活できるるように、自分たちでも飲めるように、考えて商売をされている。

いろんな言い方ができると思う。エシカル消費、フェアトレード、サステナブル・・・。もうこれら抜きに商売始めるなんて考えられない時代だとは思うけど、上野社長のからはすごい信念が伝わってきた。ぞくぞくした。

経営の理念も伝授してくださった。「ランチェスターのシェア理論」を例に、地域で一番のお店として愛されることを目指されている。ターゲットが明確で、競合も当たり前だけどしっかり分析なさっていて、周辺のお店(駄菓子屋さん)とのシナジーもばっちり。一つのキーワードが子どもだから。

周辺といえば、近くに「チャイルド・ケモ・ハウス」という、小児がんの子どもが家族が一緒に暮らせる、家のような施設があって、そこへの支援をされている。上野さんは、骨髄バンクのドナーになって、30歳の時に提供を決めて近くの市民病院で手術。それをきっかけにケモ・ハウスや小児がんのことを知った。レジには施設のNPO法人への寄付を呼びかける箱も置いてある。

で、この募金のやり方がぐっとくる。中学3年生までは「こどもコーヒー」として飲みやすいアイスカフェオレを100円で提供していて、その売り上げから、あえて10円を買った子どもにキャッシュバックしている。そして自分の手で、募金箱に入れてもらう仕組みなんです。知らない間に募金されていた、ではなくて自分の体を通過する。これはめっちゃ大事やん!

ちょっと話は逸れるけど、ゲストハウス「旭川公園」でも子どもが遊びたくなるような仕掛けを用意するけど、例えば自転車発電でちょっとでも電気をつくったらお菓子をあげる(仮)とか、なんらかの形で自分の体で何かを感じてほしいなーと。それが成長にすごい大事だと思うので。押しつけじゃなく、振り返れば、楽しくやってみれば分かる、みたいなのが気分。

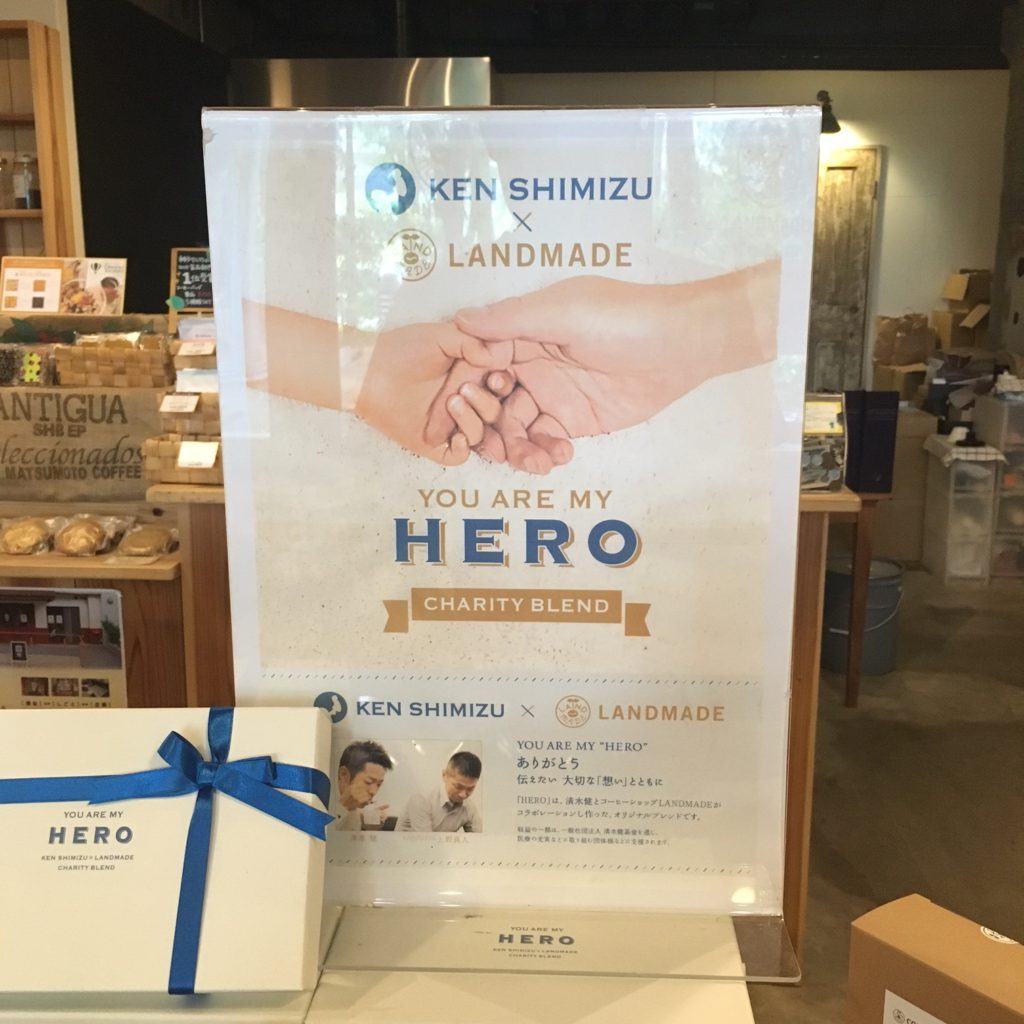

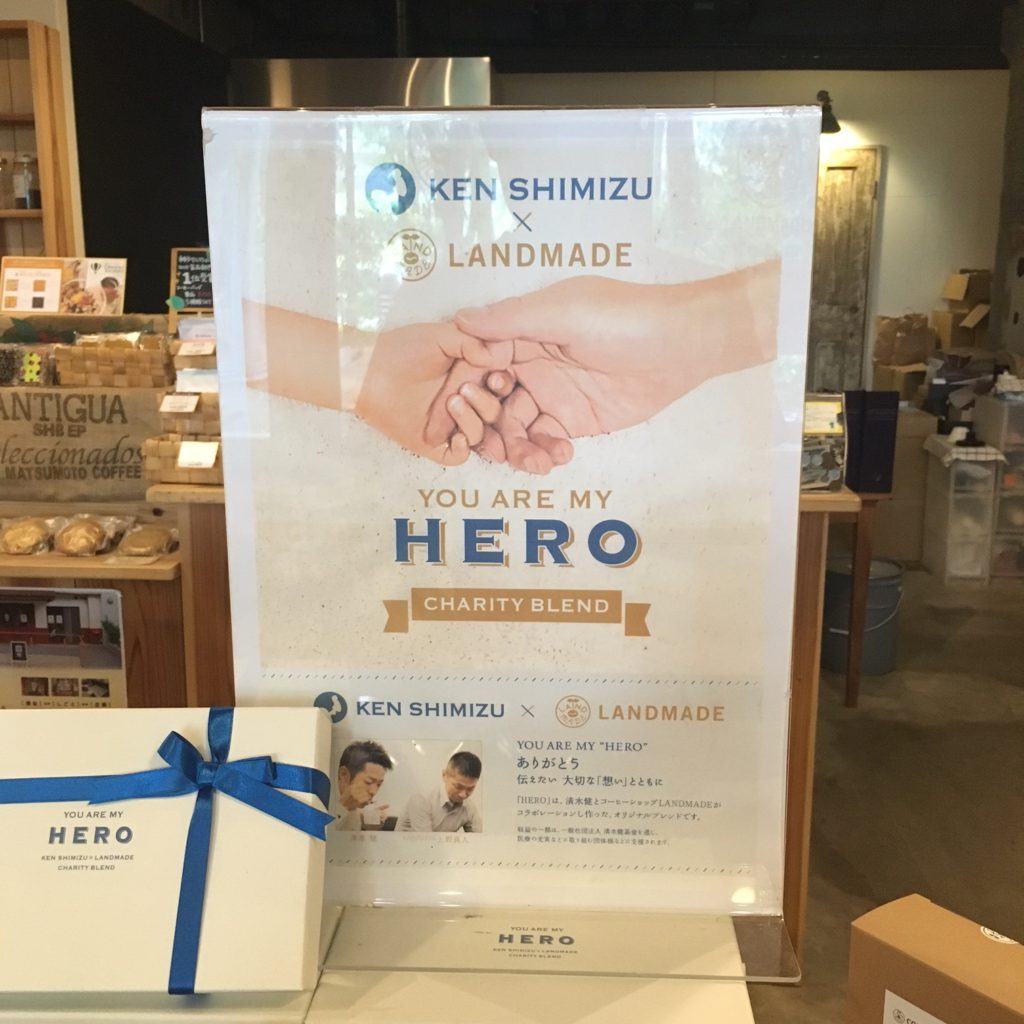

話を戻します。チャイルド・ケモ・ハウスとのつながりで言うと、奥さまを乳がんで亡くされた読売テレビの元アナウンサー・清水健さんとコラボして、オリジナルブレンドの商品を開発。清水さんご家族がハウスで過ごされていたことから、つながったそう。収益の一部が清水さんの基金を通じ、医療の充実に充てられるようにしてる。清水さんの活動は、「112日間のママ」という本の名前で思い出す方が多いと思う。

清水さんとコラボした、チャリティブレンド「HERO」

清水さんとコラボした、チャリティブレンド「HERO」

子どもを含めた消費者と生産者、チャイルド・ケモ・ハウスとかを自然につないで、思いとお金を循環させていらっしゃる。たぶん上野さんにとってコーヒーはメディアなんじゃないかと思った。そして、これを飲んでいるお客さんが、どんな思いでコーヒーのある生活を楽しんでいるか、すごく明確なイメージを描くことができた。不思議なくらい。

コーヒーバッグで淹れてくださる社長の上野真人さん

コーヒーバッグで淹れてくださる社長の上野真人さん

店舗は近所の人が毎日でも来られるような場にしていて、ネットとの住み分けを明確にされている。買いやすいのに価格設定もすごく考えられて、驚くことばかり。個別の商品では、ティーバッグみたいにお湯を注ぐだけの「コーヒーバッグ」にびっくり。雑味がないから、これでもおいしく飲めるんだとか。昨日の記事にも書いた「神戸セレクション」で2018年の食品部門一位。確かにこれはすごい。旅先に持っていく人がいるというのも頷ける。

焙煎を指導する立場のすご腕の人とは聞いていたけど、想像をはるかに超えていて、やられました。味は、あえて説明しなくてもいいよね。