(つづき)

雷に打たれましたね、これで

雷に打たれましたね、これで

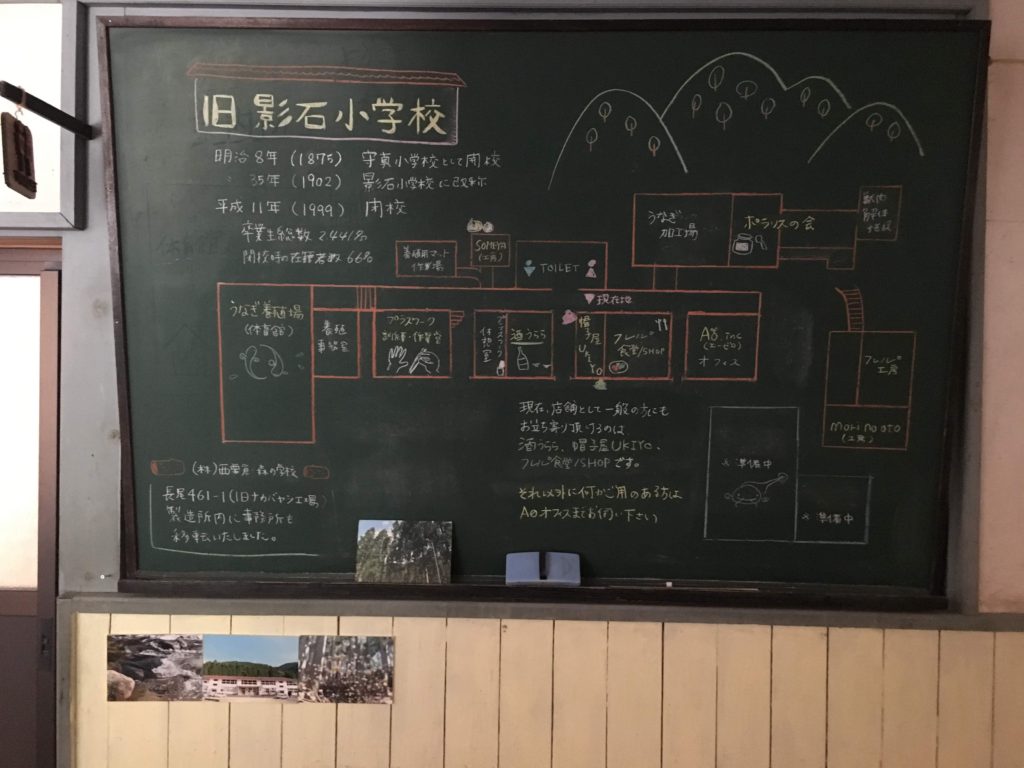

タルマーリーを出て30分くらいかしら、次の目的地・岡山県西粟倉村に到着。雨脚はどんどん強くなって、仮に汽車が動いていてもコンビニ傘で何十分も歩くのはつらい。ちょっとした嵐。レンタカーでほんと正解。

主張しすぎているわけじゃないけど、強烈な存在感を放つこの外観にまず見とれてしまった。全国の皆さんの力が集まって建てられたというストーリーも相まって。

これに見とれない人はいないだろう(きっと)

これに見とれない人はいないだろう(きっと)

普段はこのショールームは予約制だけど、日曜日はフリーオープンらしく。着いてから電話して、担当の方に迎えていただいた。一歩踏み入れれば、そこは息を飲む空間で。

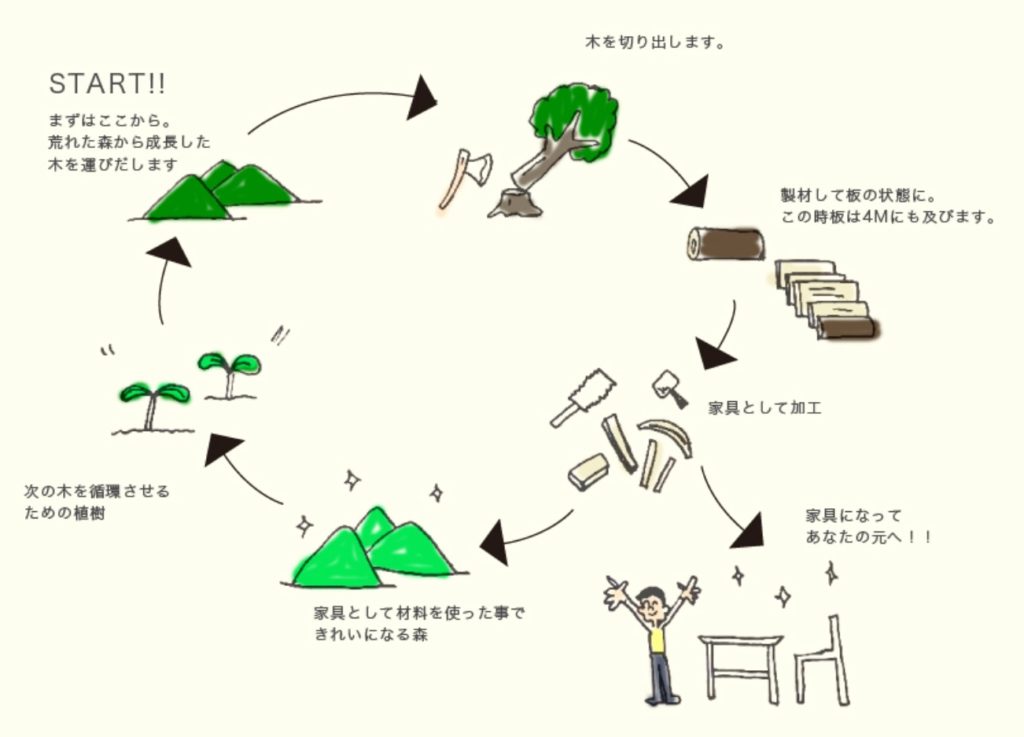

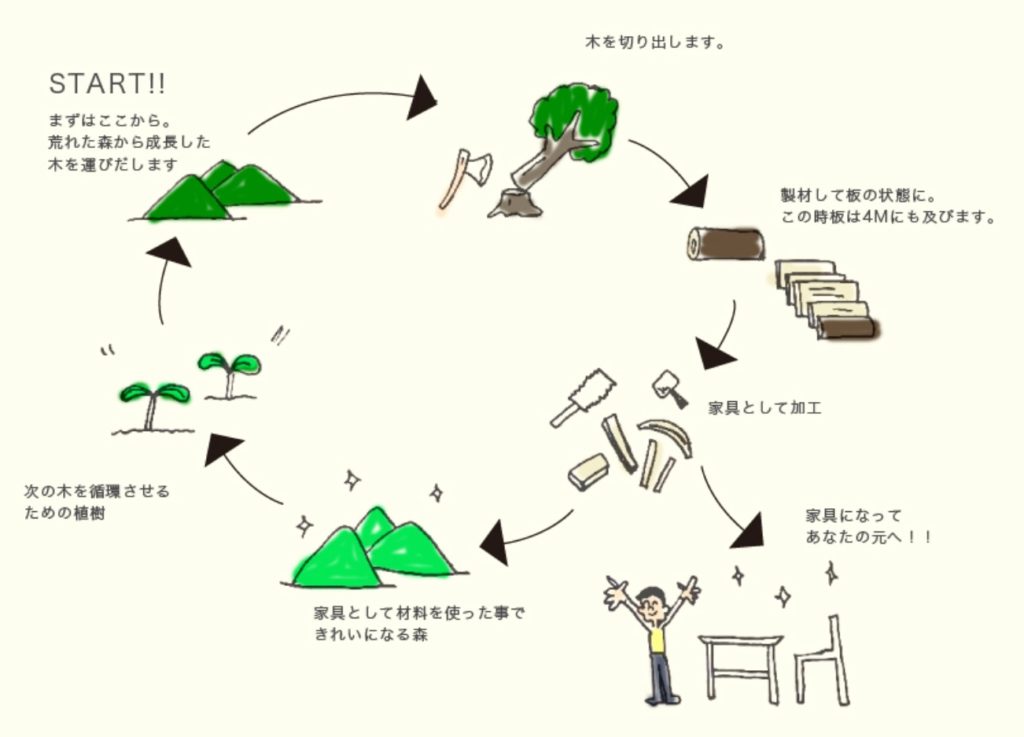

この「ようび」という家具メーカー、全国手にも知られた存在で、超絶なオシャレさだけでなく、底流する森やものづくりへのマインドがすっごく美しいのです。単なる「用の美」じゃないんです。地域の材に誇りを持ち、可能性を探り、次代につなげ、循環させて意識を高めていく。トータルでのデザインをしてるって感じかしら。旭川家具で課題として指摘されている、地域との掛け算的なことを、さまざまに考えられいるんだなーと思った。

ホームページにある文言にも、それはよく現れてる。

私たちが作りたいのは、「人に使ってもらって生活が楽しくなる物」。観賞用ではなく、使い勝手の良さと楽しさがあふれる「用の美」。相手の欲しいものを本気で作るとそこに「用の美」が生まれる。 ようびが工房を置く西粟倉村は全面積の95%が森林、村民1500人強は海抜300m台の盆地に暮らす。「50年まえに将来の子どもや孫のために植えた木を、立派な100年の森に育てていく」と、村ぐるみで英断。今や清流と自然にも恵まれた地域再生の成功モデルとして名高い

「ようび」ホームページより

「ようび」ホームページより

村と会社が同じ方向を向いてるんだな、きっと。

そんでもってもう一つ、この職能集団にはストーリーがあって。「ツギテプロジェクト」っていうやつ。

2016ねん1月に社屋が全焼し、 木材を組み合わせる「継ぎ手」の意味だけど、次の時代への「継ぐ」という意味も込められている。5500本ものスギの間伐材を格子状に組み立てていく。全国から林業の関係者がやってきて、少しずつ形にしてきた。簡単に言えばボランティアだけど、この日ショールームで応対してくださった方は「ボランティアじゃない。忘れていた『ともしび』を付けに来たような感じでした」と振り返っていた。妙にしっくりきた。

という感じで、この「ようび」は只者じゃないんです。そしてショールームでは、只者ではない感を放っているスツールを目撃してしまった。瞬間、雷に打たれたような感じに。

超絶かわいいスツール

超絶かわいいスツール

これです。前にブルータスでも特集されていた、人気テキスタイルデザイナーの氷室友里さんの作品。座り込むほどに、おもしろい「変化」を楽しめる。そして文句なしに、かわいい!かわいすぎる。

これに一目惚れしてしまったわけです。ただ、当たり前だけどこの作品には「旭川」のあの字もないわけで。そこに「うーん」とと思いながら、担当の方と話していると、「うちはいま近くの山をきれいにしようとやっていますが、本当は日本全国でやりたいんです。各地の材を使って、デザインを組み合わせて、新しいものをつくりたい。旭川の材でやりましょう!」とびっくりするくらい瞬間的に話がまとまった!

この後、ゲストハウス「旭川公園」のバックヤードの突哨山で木こりをしている清水省吾さんに連絡してみると、「なまらいいですね! やりましょう」とのこと。一気に旭川×ようび×氷室友里テキスタイル のコラボレーション企画が前に進むようになった。これ、絶対におもしろい。

「やがて風景になるものづくり」が「ようび」のコンセプト。旭川家具ももちろん置くけど、旭川公園でもこのスツールが風景の一つになるように育てていきたい。

(山陰の旅はまだまだ続く)