武田さん夫妻 九月の最終週は、お世話になった人への挨拶行脚。

トークセッションから一夜明けた25日は夜、会社の同期が開いてくれた送別会にはせ参じる。モンベルのかっこいい防寒着をプレゼントしてくれた! これで今年の初めての冬は乗り切れそうー。26日は愛知県方面。学校や幼稚園が終わってから高速に乗って移動して、夜は初任地・瀬戸支局の皆さんと地元の名店・南大門で焼き肉。大先輩ばかりだけど、一緒に仕事をした、気心の知れた(と自分では勝手ながら思っている)方たちとの話は落ち着くし、根拠のない自信を持たせてくれる。ありがたや。

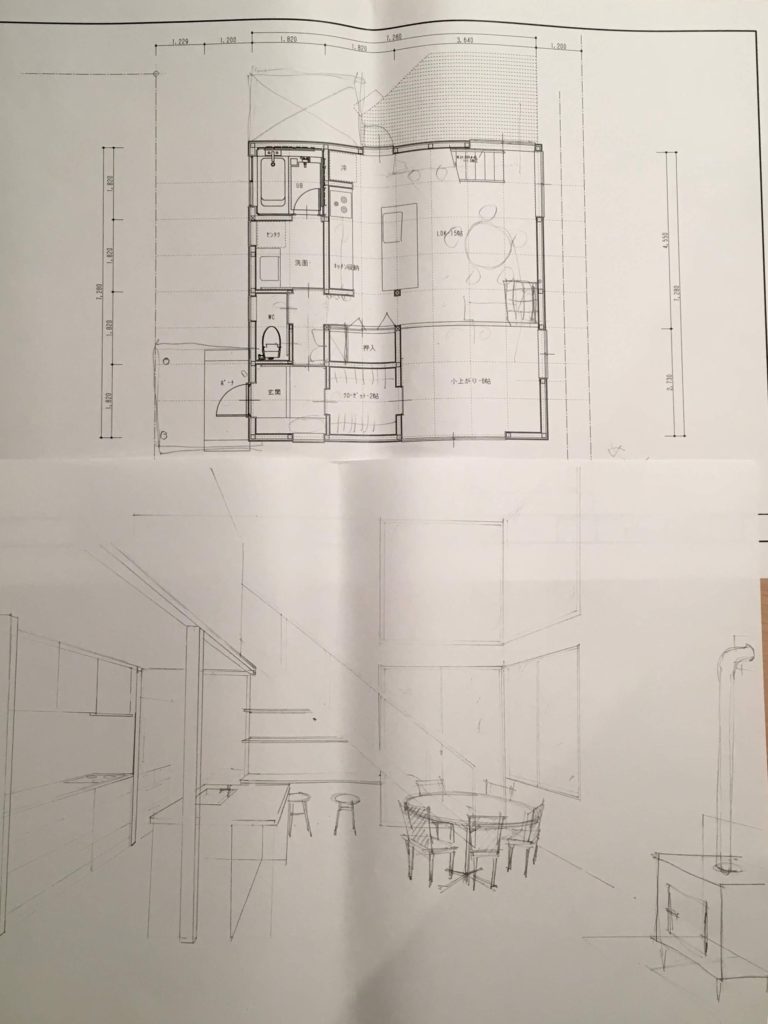

南大門の〆に欠かせないラーメン 27日は急きょだったけど念願かなって、特別な場所である岐阜に行くことにした。10年半勤めた新聞社は、入社後、7月いっぱいまでが研修の期間。その締めくくりに、新聞を配る販売店さんに40日住み込みで勤務する。この業界でも珍しい、自分たちの仕事が誰によってどう成り立っているのかを教えてもらう最高の研修だと思ってます。

自分は岐阜市のタケダ新聞店(武田健以知社長)でお世話になって、めちゃくちゃ濃い時間を過ごさせてもらった。地元の祭りでは地域の皆さんとたらふく飲み、ビルの空きフロアで映画を見て、武田社長にもいろんな所に連れて行ってもらった。飲みすぎて起きられず寝坊して大目玉をくらい、作業場の扉の前で仮したこともあるし、一緒に銭湯に入って諭されたこともある。地域の中で仕事をすることや、多くの人それぞれに役割があること、若い人にチャンスをあげて育てる人がまちには必要なこと、いろんなことを教わったなぁ。

この日も10年前と同じようにまちを歩いてみた。駅、居酒屋、台湾料理屋、工場、名鉄の踏切・・・。眺めていると、当時の気持ちが一緒に蘇ってきた。「あぁ、ここが自分にとって最初の社会だったな〜」とやけにしんみりした。

武田社長は、豪傑かつ気配りの人。今後を心配してくれ「 誰も言わんだろうから、苦言を言ってやる。お前は欲しいものはなんでもすぐに欲しがるからな。欲を出すな」。今でもかわいがってくれて涙が出る。

いわく。

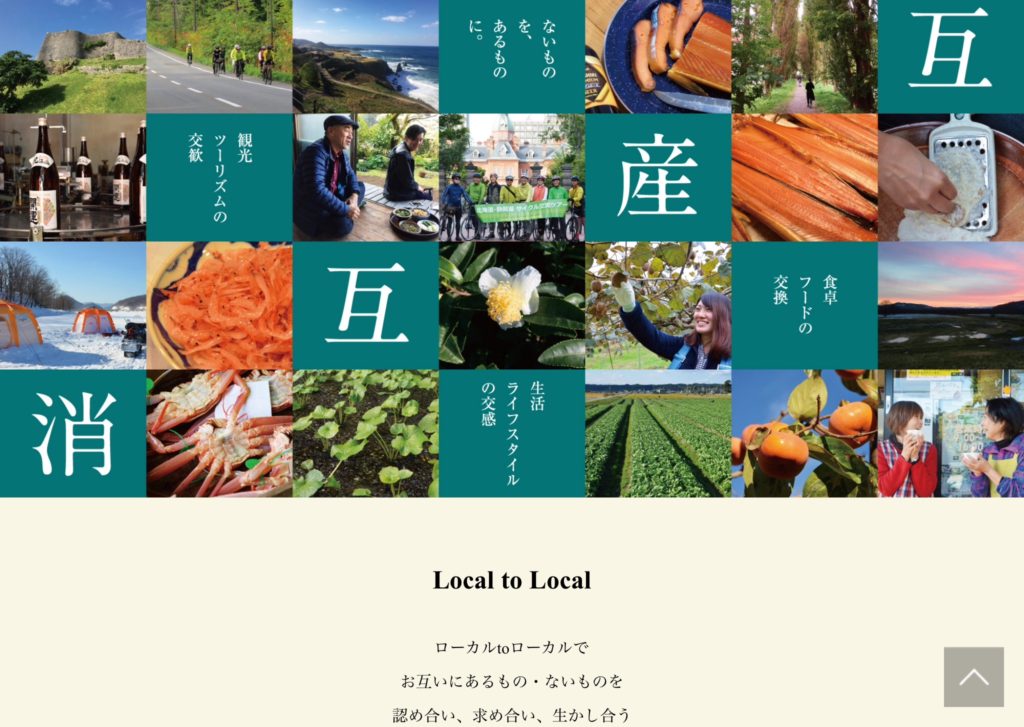

商売で人を呼び込めるかどうか、人の流れをつくれるかは潮の満ち引きと一緒 なんだとか。無理に引っ張ってくるものじゃなくて、いかに自然に引き寄せるか。変に狙っちゃいけない。なるほど、、、潮とおんなじだ!すごい。

だから、なんかおもしろいことをやってるなー、と思わせる 空間づくりが欠かせない。やっぱり「旭川公園」の広場ではバーベキューをどんどんやるべきだろうと。うんうん。

宿泊だけやっていてもダメ。血液の流れが悪くならないよう に、つねにアンテナを張って、先手先手で新しい情報を発信していかないと意味がない。たしかに。

3年は無心でやれ。欲張るな。先に結果を求めず、一歩ずつ焦らずにやれば、結果はでてくる。と。はい!

帰り際、「また遊びに来いよ。なんかあったらすぐ電話をしろな。味方はおるでな」と、肩に手を添えてくれた。これで感極まらずにいろっていうのは無理でしょう。

そのあとは岐阜駅のドトールで、この会社に入るきっかけをくださった大先輩とお茶。会議の合間をぬって駆けつけてくださり、「コミュニティに入っていけば大丈夫。会社との縁は切れても、人とのご縁は大事にしていけよ。お子さんを育てるにもいい環境だろう。北海道の皆さんは寛容で、受け入れてくれるから」とアドバイスをくれた。

人に会うたびに、強くなっていけるような気がしてきた。このご縁を、もっと太くしていきたい。