ゲストハウス「旭川公園」のテーブルづくりで相談しているのは、アイスプロジェクトという商号で個人事業をされている家具職人の小助川泰介さん。脂ののった30代後半で、家具の世界に入る前に、大切な木材が短寿命で使命を終える状況に違和感を感じられ、「無駄なく、長く愛せるものを」という思いで制作されている。

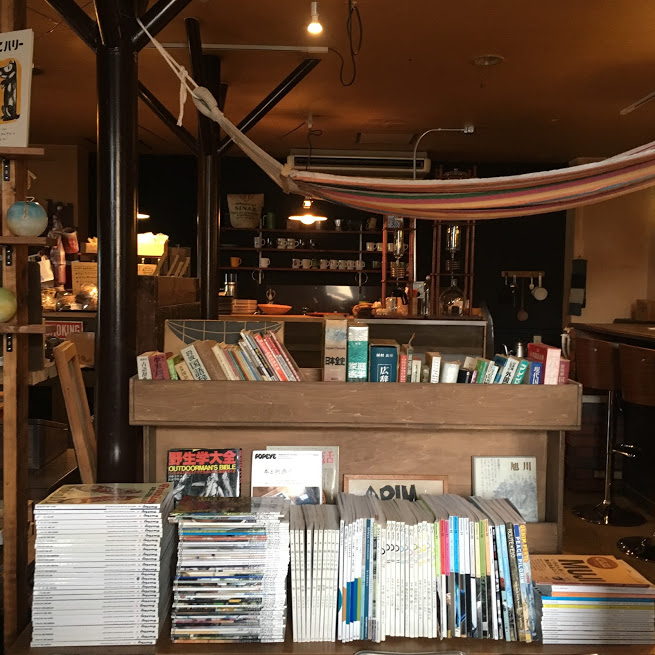

工房はゲストハウス予定地と同じ旭川市の永山地区にあって、今まで2度お邪魔した。ほんと、繊細な手仕事の数々を作り手のそばで見られるって、幸せな気分になる。旭川家具工業協同組合がやってる旭川デザインセンターのショールームを見に行くのもいいけど、オープンファクトリーみたいな形で、それぞれのメーカーや職人さんの生産現場を訪ねてみるのも楽しい。これは産地ならでは!

繊細で丁寧な手仕事

できあがった家具って、家具屋さんやセレクトショップで見たとしても、その産地や、作り手のストーリー・思いなんてほとんどの場合、分からない。いまの流通のシステムからうするとなかなか難しいところはあるから仕方ないけど、いかにももったいない。〝ロス〟が大きすぎるし、消費者は生産者の顔まで知れると嬉しくなるはずなのに。

ゲストハウスでは、旭川家具をばんばん置いていく。そんで、それを作ったのはどんな人でどんな背景をもって、どんな技術がそれを可能にしているのか。できる限り全部見せていきたい。産地やエリアのファンを増やす上ではめっちゃ大事なことだろうと思うー。