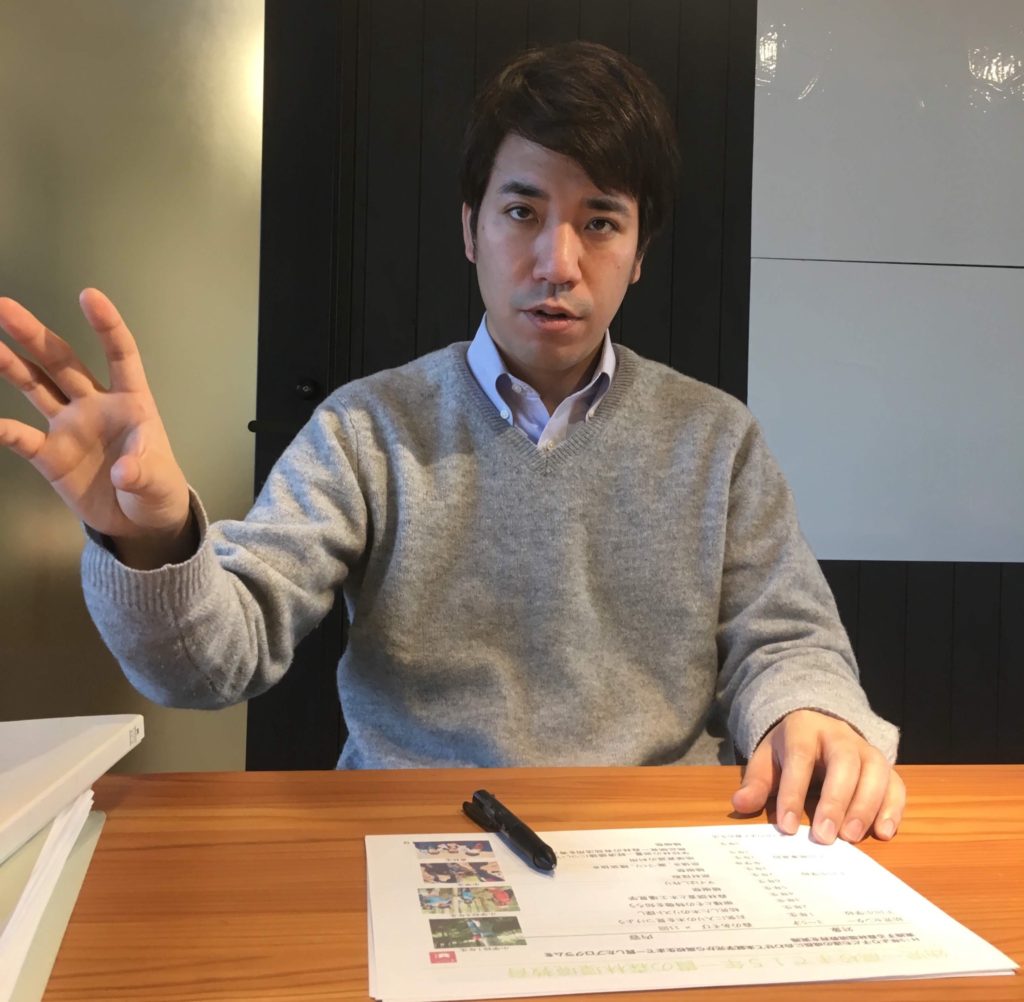

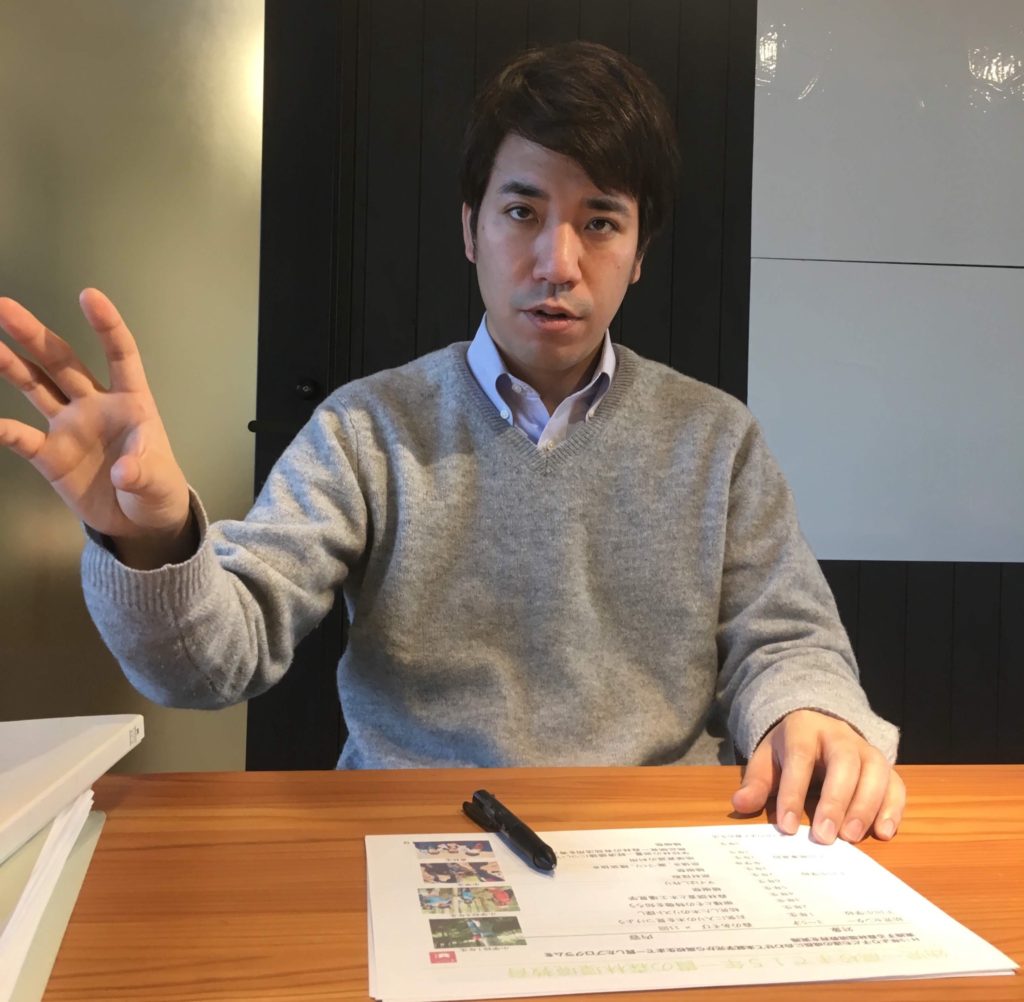

浜松にいたころのはなし。東京の森ビルで六本木ヒルズのタウンマネジメントをされて浜松へUターンし、「丸八不動産」に入ってまちづくりの面白い仕掛けをされている高林健太さん(34)と知り合った。いろいろ話すうちに、北海道・下川町で頑張っている同期がいると聞いて、さっそく紹介してもらうことに。それが、下川町産業活性化支援機構のプロジェクト統括部長、長田拓さん(34)。自分と同い年で、しかも大阪出身。これは間違いない‼️

下川のすべてを教えてくれた長田さん

下川のすべてを教えてくれた長田さん

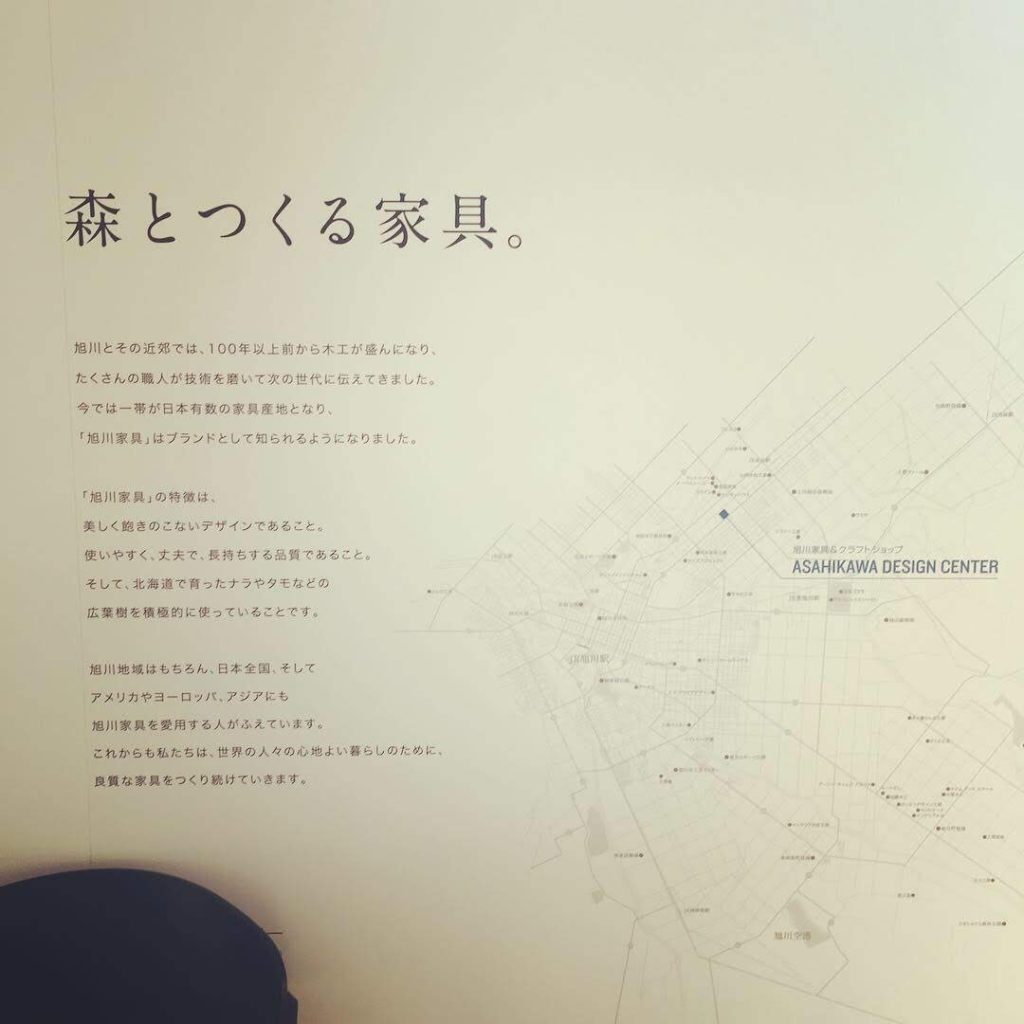

下川町は森林が町域の9割を占め、林業・経済・エネルギーの「地域内循環」を時間をかけて進め、移住者が増えてきているまちであります。近年は転入超過(2017年は32人のプラス)で、人口減少は緩和されてる。地域づくりの分野では全国的に有名で、しかも旭川からは80キロしか離れていない。北海道の感覚では、ちょっとそこのコンビニに行くくらい、すぐ近く。

自分の旭川のゲストハウス予定地からすぐの里山で木こりをやっている清水省吾さんたちも、伐った木を乾燥させるときは下川町まで持って行ってるし、この辺の林業集積地といえば下川は外せないので、旭川でそれっぽいことに首を突っ込むなら、下川を見ずして暮らせないのです。

なので10月25日にさっそく下川へ。この2日前に納車されるはずだった軽トラ(スズキ・キャリイ)が車検を通らず、この日はやむなく列車で行くことに。それはそれでもちろん楽しいけど、時間のロスは大きく、名寄駅からは長田さんに迎えに来てもらうことに。

最寄りの永山駅(旭川)から普通列車に乗って、和寒(わっさむ)という駅で一回おりて、後から来る特急「宗谷」に乗り換え。新婚旅行以来、5年ぶりくらいだなぁ、あの時はまだ「スーパー宗谷」で本数ももっとあった。 力強く唸るディーゼルエンジン音、軽快で小気味よいジョイント音、適度な揺れ。そのどれもが生命力にあふれていて、楽しいことこの上ない。旭川〜札幌の速達特急電車「カムイ」「ライラック」にはない楽しさがあるわ。

和寒駅にて。かっこいい。4両編成で、ぱっと見で5割くらいの乗車率。観光や都市間輸送が多いイメージ

和寒駅にて。かっこいい。4両編成で、ぱっと見で5割くらいの乗車率。観光や都市間輸送が多いイメージ

名寄駅にて。かわいい!

名寄駅にて。かわいい!

「宗谷」を降りた名寄駅は、売店も旅行会社も撤退してしまった寂しい雰囲気で、駅前から続く商店街もなかなかにひっそりとしていた。道路が広い分、その辛さをより感じてしまう。名寄はスノボで来たことあるくらいだけど、下川を含めこの辺りの拠点都市なので、もうちょっとガヤガヤしてるかと思った。郊外のイオンは違うかもしれないけど。。。

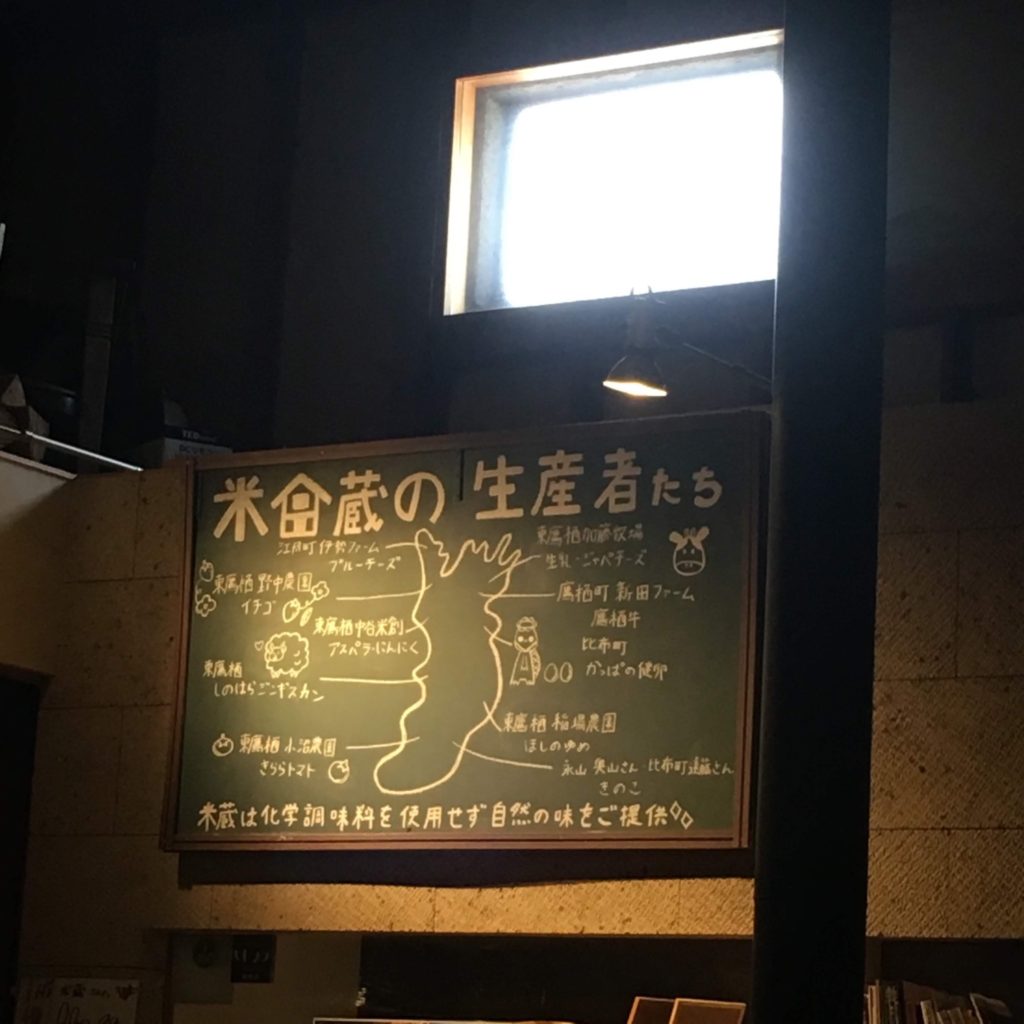

11時45分、長田さんの運転するスイフトが名寄駅に。それから20分しないくらいで下川町の中心部に着いて、そのままランチ。そば屋さんの看板がかかっている「やまと屋」の暖簾をくぐる。ここ、もともと後継者がいなくて店を閉じたけど、商工会長さんが一念発起して自分で店を買い、曜日限定で開くようになったとか。

人口3400人のまち。一つの店がなくなることがまちにもたらすインパクトは大きいし、中心街の「景色」を保ちたいという志はなんともかっこいい! しかもこの日は、この店で移住者の方がチャレンジショップを開いた初日だとか。こんなステキな動きがあるなん、さすが!とさっそく感じ入ってしまった。みんな顔を知ってるんじゃないかと思うくらい、お客さん同士が楽しくワイワイガヤガヤしてて、よそ者のこっちまで嬉しくなる。しかも生姜焼き定食、味がしっかりしていてめちゃ好み。

ランチの後は、長田さんの職場である、まちおこしセンター「コモレビ」へ。NPO法人の観光協会や興業協同組合が入居して、交流スペースがあるところ。かつて駅があった場所で、バスターミナルが目の前だからめちゃ便利。

子どもたちの遊ぶ姿もあった。自分が高校生ならここでダベりたいなーと思っていたら、すでに実践者がいた

子どもたちの遊ぶ姿もあった。自分が高校生ならここでダベりたいなーと思っていたら、すでに実践者がいた

ちょっと分かりにくいけど、黒っぽい外壁の板には、木炭を作るときにでる煙を燻して防腐・防虫効果を持たせた「燻煙(くんえん)」処理をしている。これも、余すところなく使う精神から。

ちょっと分かりにくいけど、黒っぽい外壁の板には、木炭を作るときにでる煙を燻して防腐・防虫効果を持たせた「燻煙(くんえん)」処理をしている。これも、余すところなく使う精神から。

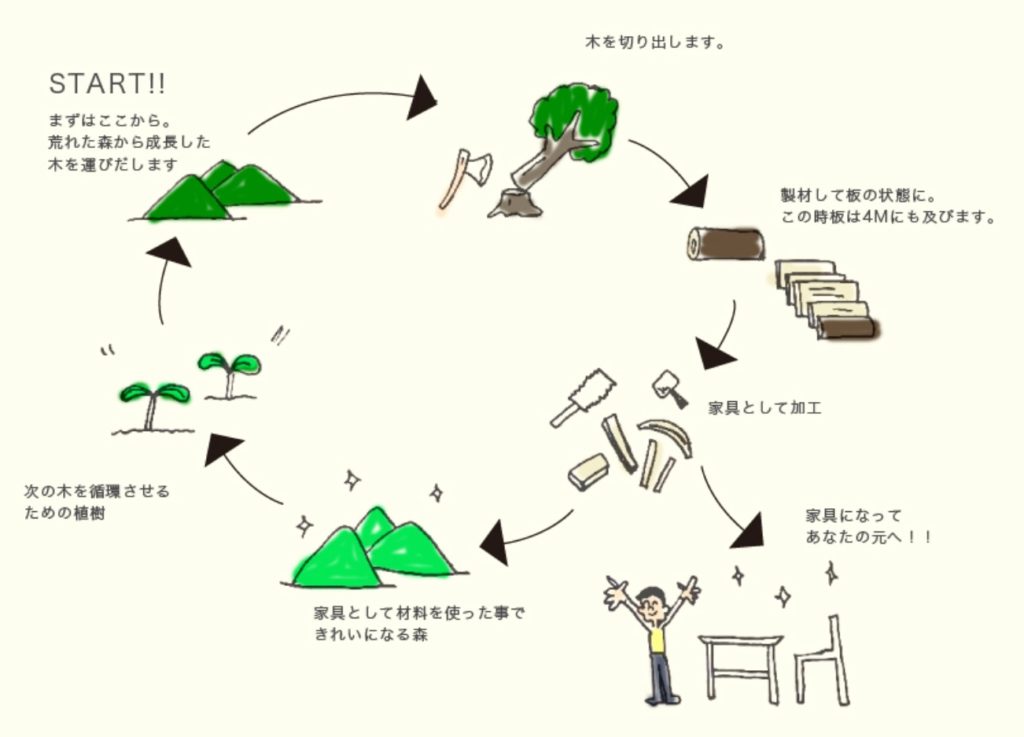

下川のこれまでとこれからについてレクチャーをいただく。2003年、北海道で初めて、流通や加工のプロセスを国際的に認証する「FSC」を取得するなど、循環型の林業経営をやってきて、2007年に町自治基本条例で「持続可能な地域社会の実現を目指す」とうたい、2008年に環境モデル都市、2011年に環境未来都市に選定。全国で徐々に知られるようになって、ことしはSDGs未来都市にもなった。SDGsは国連で採択された、「持続可能な開発目標」を示す国際的な目標で、町でも代表者がいろんな観点から現状と目標を話し合い、「誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせるまち」を目指している。

基幹の林業では余すところなく使うことを徹底し、森林バイオマスを活用しての熱自給率は49%にのぼる。バイオマスボイラーを次々と導入し、公共施設の熱供給の68%を再生エネルギーに転換。年間で1900万円の費用を節約して、子育て支援にも回す仕組みを整えているらしい。すご!

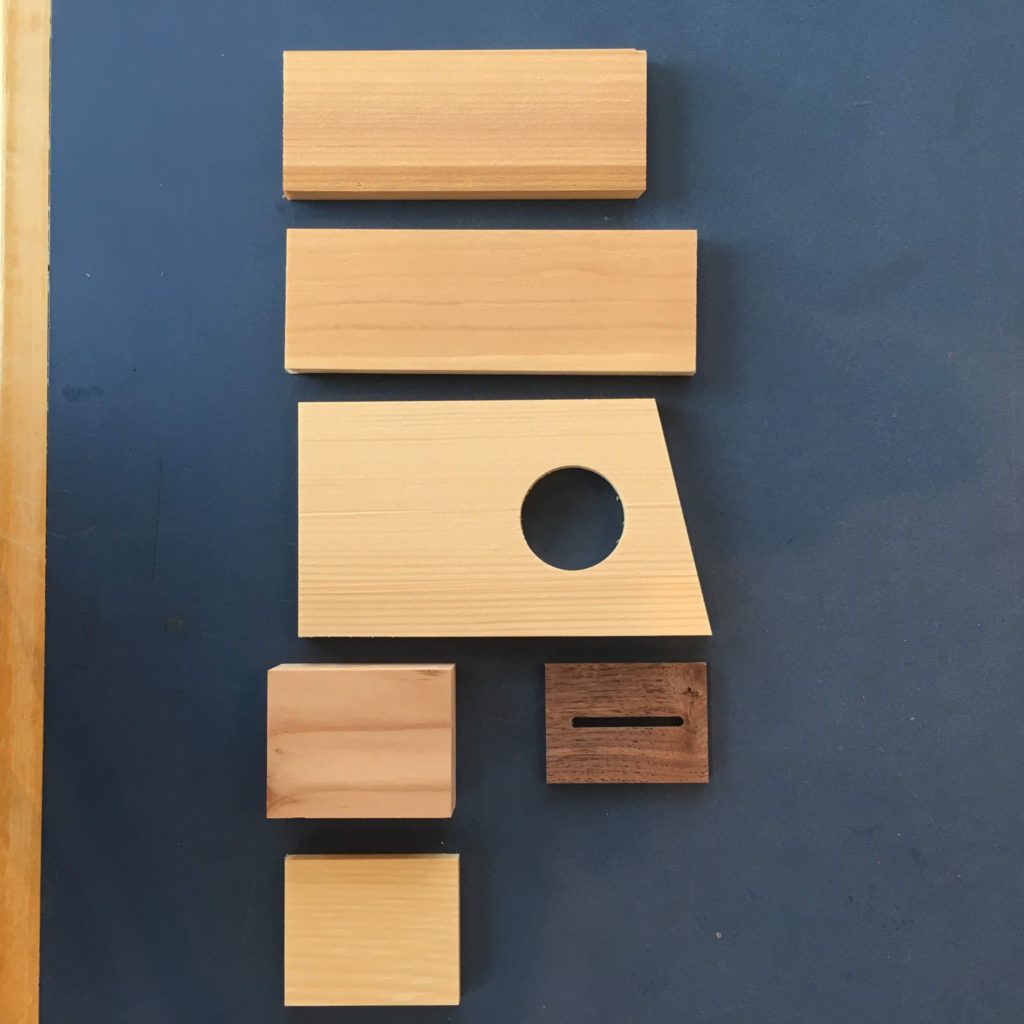

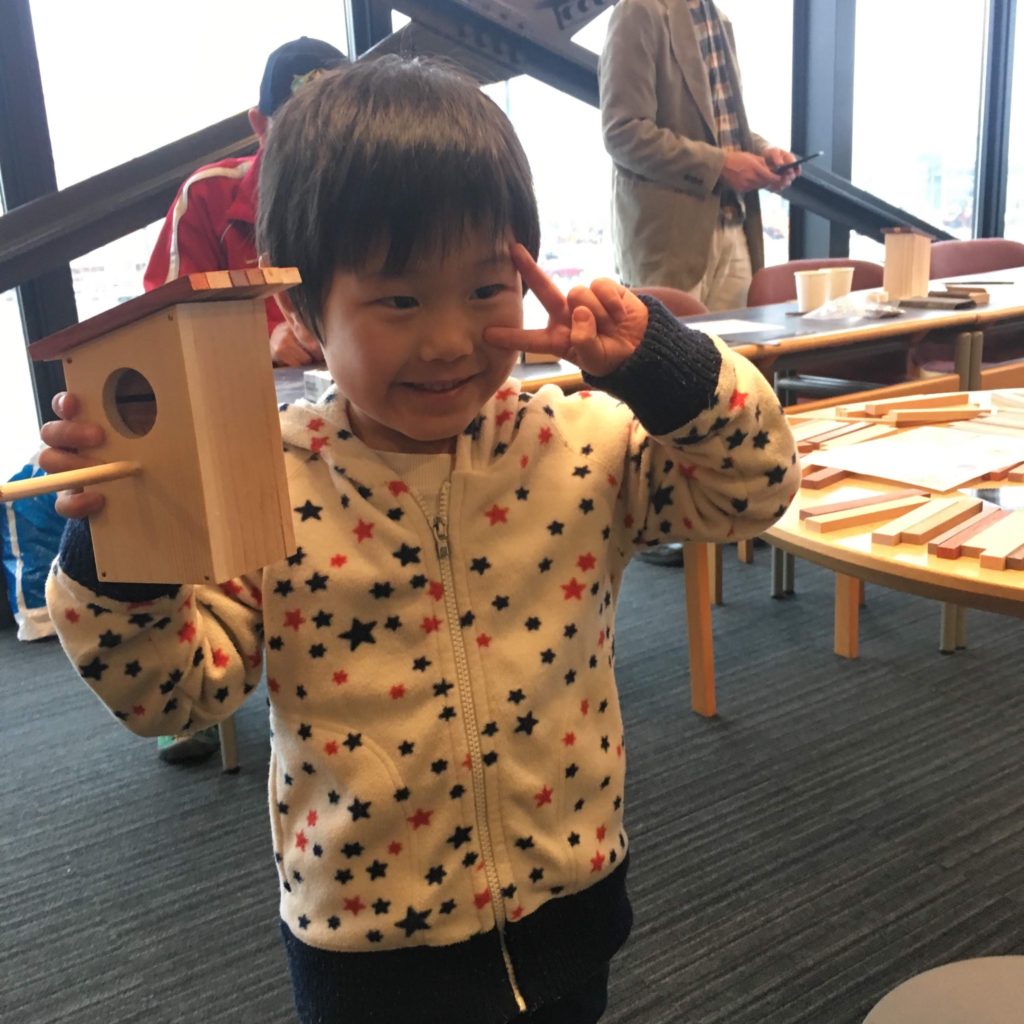

コモレビを出た後は、森林組合の加工部門を株式会社化した「下川フォレストファミリー」さんを見学させてもらう。道北トップクラスの加工技術があり、シラカバやカラマツと幅広い樹種を扱っていて、集成材からクラフト用までいろんな製品を生産している。木材工場に入ったのは新聞記者のとき以来。丁寧につくられていて驚きだったし、木くずはボイラーに集めれらていて、やっぱり徹底してるなあとしみじみ。

木くずをボイラーに集めるための大きな配管。乾燥機の熱源になっているそう。

木くずをボイラーに集めるための大きな配管。乾燥機の熱源になっているそう。

羽目板やフローリング材。広葉樹ならナラやシラカバ、タモ、針葉樹ならトドマツやカラマツなど多様な道産の材を使っている

羽目板やフローリング材。広葉樹ならナラやシラカバ、タモ、針葉樹ならトドマツやカラマツなど多様な道産の材を使っている

フォレストファミリーさんの後は、役場で挨拶させてもらい、ボイラーを見せてもらい、チップ工場を見学。

チップに加工される、径の細い丸太が集められる「土場(どば)」

チップに加工される、径の細い丸太が集められる「土場(どば)」

土場に集められたチップ加工用の木材。なかなかにフォトジェニック

土場に集められたチップ加工用の木材。なかなかにフォトジェニック

このどデカイドイツ製の機械で、チップに加工される。間違っても、巻き込まれたくない

このどデカイドイツ製の機械で、チップに加工される。間違っても、巻き込まれたくない

暮れなずむ空と役場庁舎

暮れなずむ空と役場庁舎

そしていよいよ、新しい地域づくりの動きが相次いでいるエリア「一の橋」へ。

役場を中心に半径1キロ圏内に8割の世帯が集中するコンパクトなまちだけど、限界集落はあったので、一の橋に「バイオビレッジ」をつくりだした。

お年寄りが集まって暮らせる長屋風のしゃれた「集住化住宅」、カフェ(地域食堂)、地域熱の余熱を使うシイタケ栽培施設、障害がある人の支援施設を一ヶ所に集約して、バイオマスボイラーや太陽光でエネルギーを自給している。地域おこし協力隊の方々が、買い物代行とかで暮らしやすい地域をつくろうと活躍しているのもステキ。ビレッジをつくる前と比べて、この集落の人口はほとんど変わらず、移住者が増えたことで高齢化率が下がってるのだとか!

集住化住宅のエントランス。しゃれてる

集住化住宅のエントランス。しゃれてる

冬も暮らしやすそう。お年寄りが除雪しなくてもいいようになってる

冬も暮らしやすそう。お年寄りが除雪しなくてもいいようになってる

カフェはお年寄りが使いやすいイスやテーブル。普段使いしやすいお値段とメニュー。地元のおもしろいものも置かれていた

カフェはお年寄りが使いやすいイスやテーブル。普段使いしやすいお値段とメニュー。地元のおもしろいものも置かれていた

有機ハーブやコスメを製造販売している」ソーリー工房」さんの小屋。好みドストライクでキュンキュンしてしまったー。営業時間中にまた見に行こう。同世代の地元の大工さんが手がけ、オフグリッドらしい。すご!

有機ハーブやコスメを製造販売している」ソーリー工房」さんの小屋。好みドストライクでキュンキュンしてしまったー。営業時間中にまた見に行こう。同世代の地元の大工さんが手がけ、オフグリッドらしい。すご!

この「一の橋」というエリア、まだまだ面白くなりそうで。ライフスタイルに合わせて家具を修理する「家具乃診療所」というのができてくる予定だし、近くの廃校ではベルシステム24が、障害をもつ人が働けるチョコレート製造所をつくるらしい。タッグをくむのはこの分野では有名な久遠チョコレートさん! 愛知県の豊橋市に、よく買いに行ったなぁ。

他にも移住者が新しい構想を温めていて。外からでもかなり感じられるけど、「おもしろいことやってそう」という匂いがプンプンする。SDGsの流れで企業からの注目も高まっているみたい。

もともと、名寄市とくっつくかどうか、平成の大合併のころに町内で熱い議論があり、自分たちの地域を見つめ直し、やっぱり林業だ、じゃあ循環だ、と段階をへてきた。当たり前かもしれないけど、その長い間のプロセスや下地があって、いま下川町はここまで来たんだと痛感。そこを理解しないとうわべだけ真似してもダメだろうし、町民3400人のまちだからこそできた部分も見逃せないと思う。

せっかくここまで来たので、夜もじっくり楽しむことにする。コモレビから歩いて10分くらいのとこに、地域おこし協力隊の立花美咲さんがやっている民泊「アナグラム」に投宿。民家を改装した宿で、周りは普通の住宅街だし、おうちに帰ってきたようですごく落ち着く。センスあふれる空間で、江別(札幌から旭川方面にちょっといった所)のレンガで囲った薪ストーブも最高! ここで、道内各地の木や森の現場を訪ね歩いている無職の大工さん・深田康介さんと出会い、この後の3日間連続して会う不思議な縁ができた。

日本や道北の未来について語り合う、立花さん(右)と深田さん

日本や道北の未来について語り合う、立花さん(右)と深田さん

夜は焼き鳥屋で長田さん、立花さん、深田さんと一杯やって、アナグラムの共同スペースのソファーで撃沈!

下川町は手延べうどんで有名なので、シメにいただきました。んまい!飲んだあとに合う喉越し

下川町は手延べうどんで有名なので、シメにいただきました。んまい!飲んだあとに合う喉越し

次は、ここ行こ

次は、ここ行こ

ふかふかベッド。午前3時に入りました

ふかふかベッド。午前3時に入りました

朝から元気いっぱいの深田氏

朝から元気いっぱいの深田氏

朝はバスターミナルから始発バスに乗って名寄駅まで。460円。小学生から高校生、お年寄りまでほぼ満員(小学生は立ってる子もいた)。地元の公共交通に乗るとやっぱり気持ちいいし、子どもたちの元気な声にほっこりする。さすが地元の「名士バス」。

下川町のバスターミナルにて

下川町のバスターミナルにて

かなり濃厚に勉強させてもらった下川ツアー。今回お会いできなかった人やお店、行けなかった場所もまだまだあるので、次回を楽しみにしよ。クラウドファンディングの返礼スツールをつくる時も下川町で木材を乾燥させる予定だけど、これからどんな形で絡ませてもらえるか、どんどん具体化してこー。楽しみ。