1983年、旭川市東旭川生まれ。学生時代にデザインを学び、卒業後は市内で経験を踏んだ。「坂井ファーム」の農場長のご主人と結婚し、いまは東旭川の「ペーパン」と呼ばれる地区で暮らす。米を中心にトマト、ほうれん草を栽培する農家を助け、子ども3人を育てる傍ら、グラフィックデザイナーとして地域の盛り上げに一役買っている。

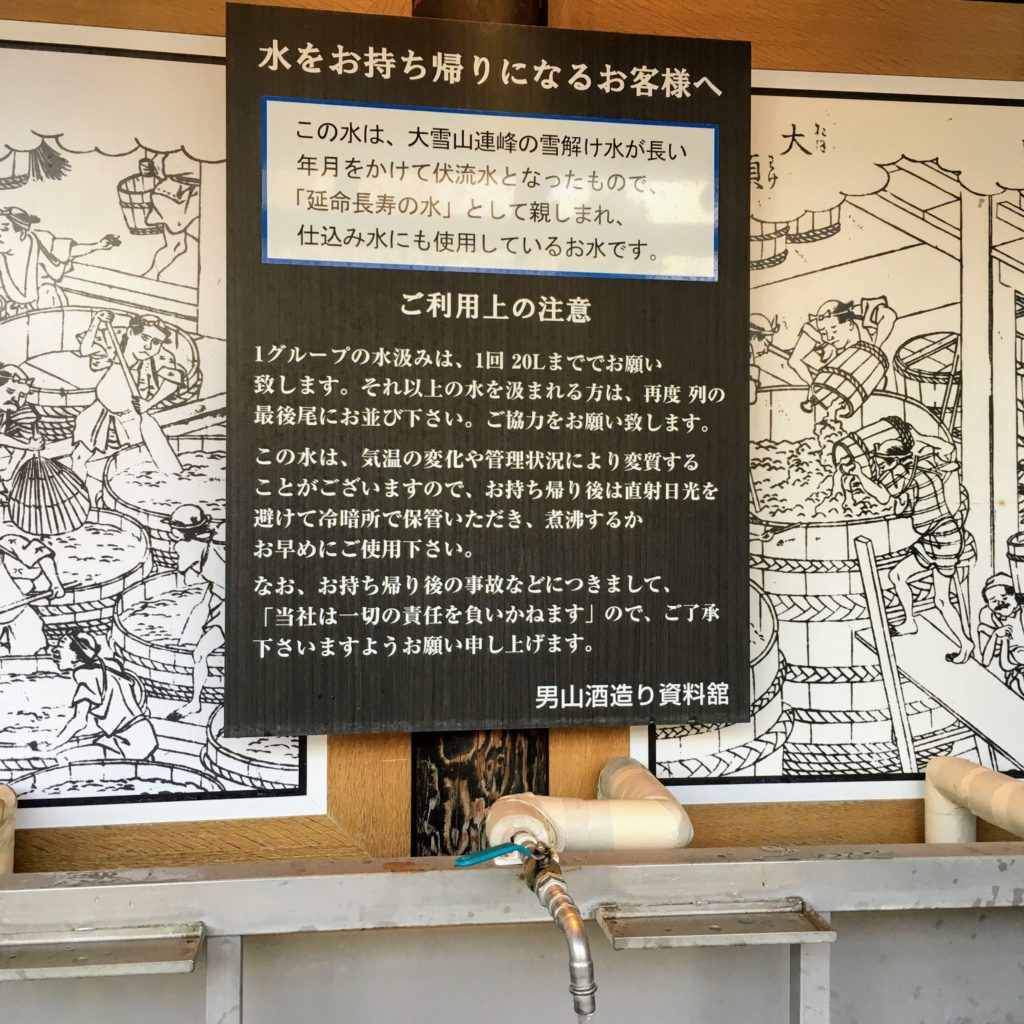

ペーパンはアイヌ語で「甘い水」を意味する。「米飯」とも書き、豊田・瑞穂・米原とお米にちなんだ集落からなる。地区には旭山動物園の近くで倉沼川で合流するペーパン川があり、知る人ぞ知る美味しい湧き水もある。文字通りの米どころで、坂井ファームはその入り口の豊田に拠点を構えている。

米飯地区移住ポータルサイトHPより抜粋

中学一年の時、技術の授業でラジオを作り、そのラジオから流れてきた渋谷系のミュージシャン「ピチカート・ファイブ」のとりこになった。CDショップに行ってみると、ジャケットから何から、そのかわいさにはまったという。幼いころからエレクトーンを習っていたこともあって、音楽にも美術にも興味が深まっていった。

北海道教育大学の旭川校の美術コースでデザインのゼミに入り、デザインについて「広く浅く」学んだ。卒業してからは旭川市内の個人事務所で働いたり、広告代理店でチラシを手がけたりして経験を重ねた。

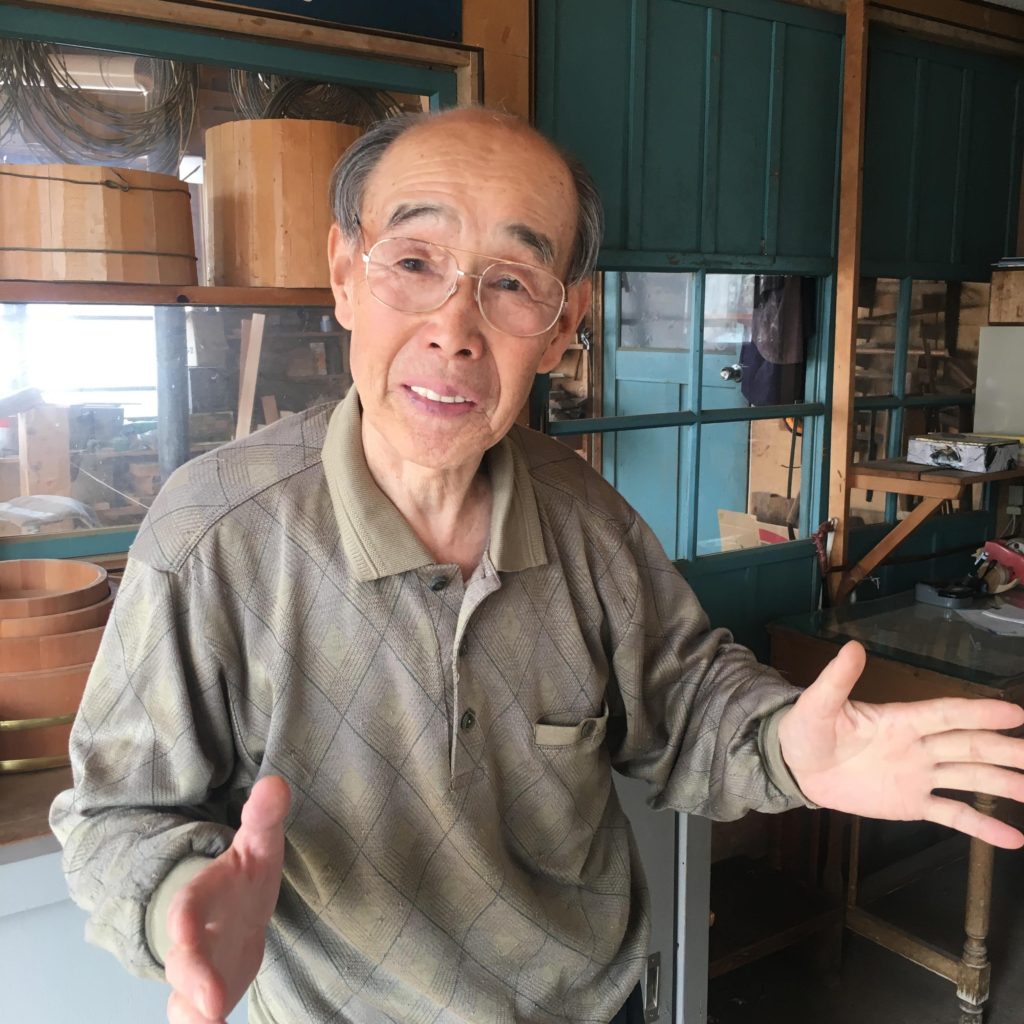

旭川公園ゲストハウスのHPを制作してくれた、鈴木裕矢さん㊧と 坂井ファームの一員となってからも、シールや名刺のデザインなど地域からの仕事が舞い込み、家族も「好きなようにやっていいよ」と温かく応援してくれた。自社の加工品では、できるだけ農薬を使わずに丹精したミニトマトのジュース「週末のペーパン」のパッケージをオシャレに彩った。「週末のペーパン」は、北海道新聞旭川支社が発行するフリーペーパー「ななかまど」(2019年11月30日)では、「澄み渡るような爽やかな甘さが一口目から広がり、飲むほどにフルーツに負けない甘さがあふれてゆく」と紹介された。

坂井ファームのお米(ゆめぴりか)、ドライトマト、「週末のペーパン」

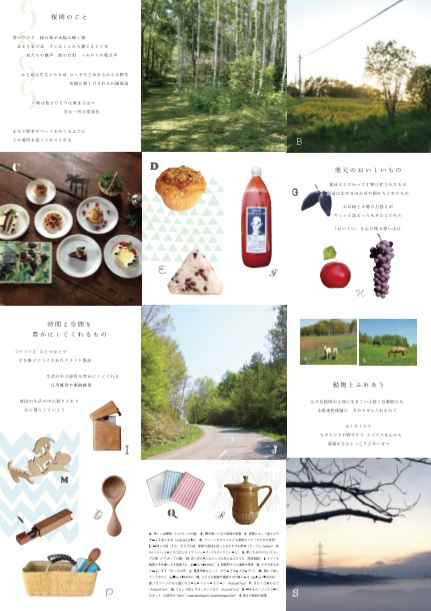

同じ東旭川にあり、カフェやショップが点在する「桜岡」のガイドマップも作った。お店めぐりをすると、そこかしこで手に取れる。毎年7月に「クラークホースガーデン」で開かれる、「Sakuraoka Holiday(サクラオカホリデー)」にも携わる。

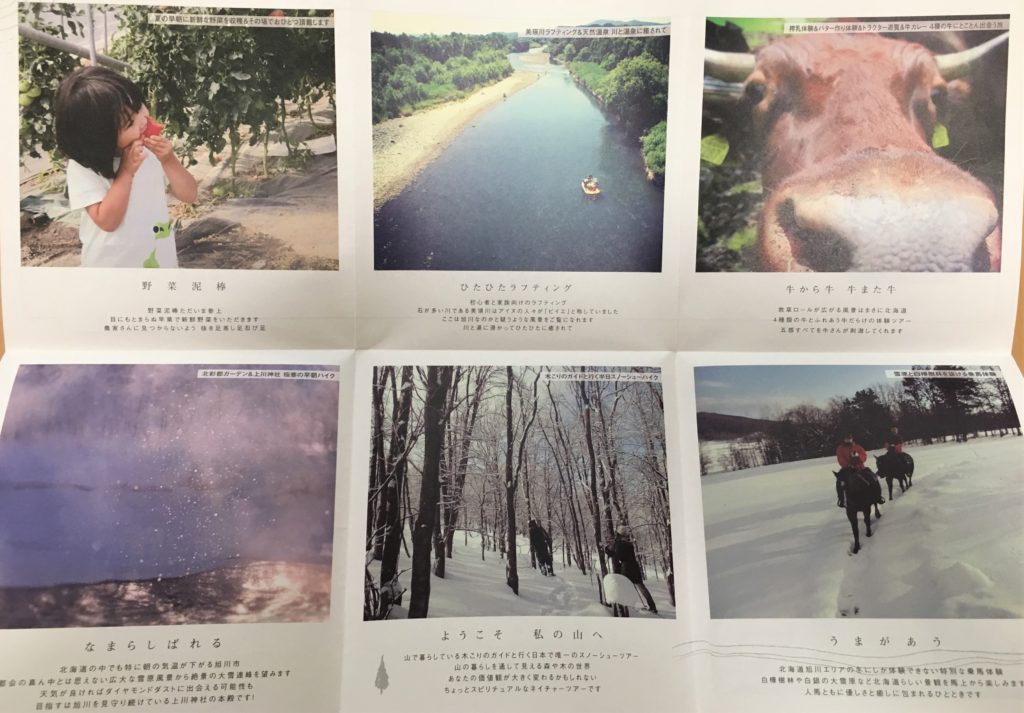

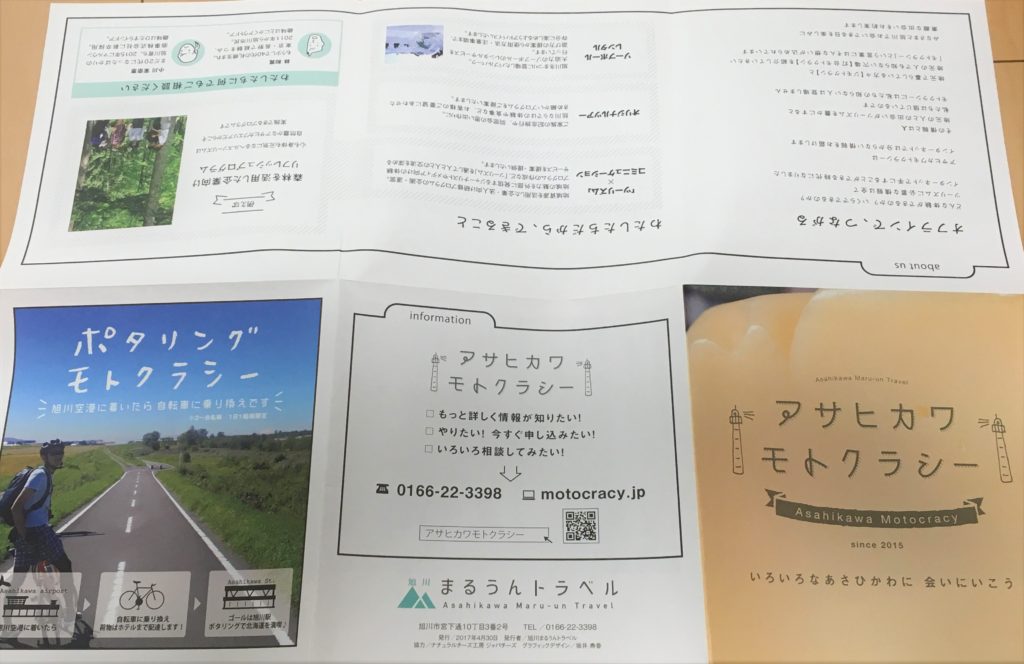

東旭川にとどまらず、体験型観光プログラムを提供する「アサヒカワモトクラシー 」のデザインも担当している。

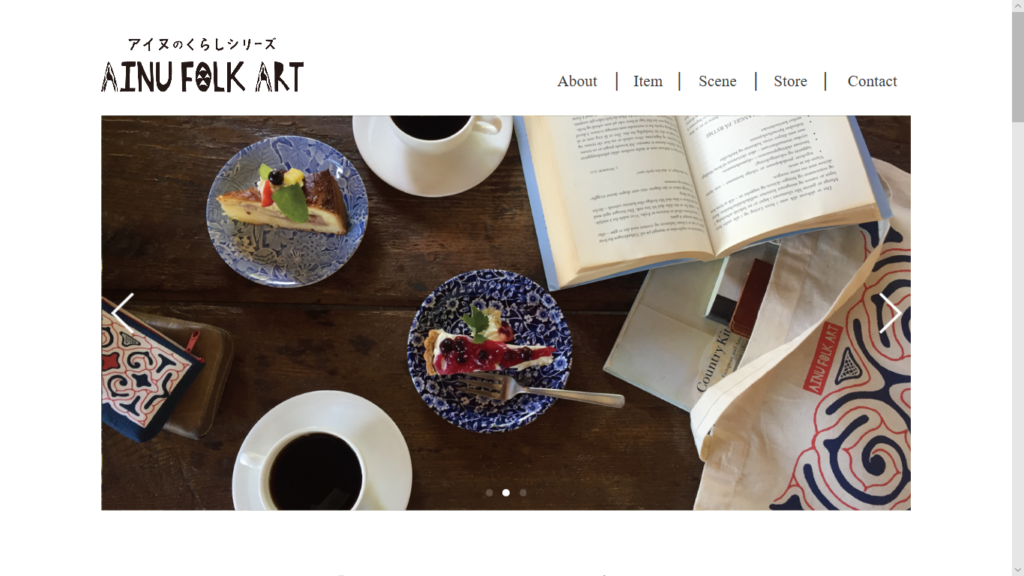

「アイヌ文化に気軽に触れられるように」との思いで、道産トドマツの活用で知られる「北海道ポットラック」が企画したアイヌのくらしシリーズ「AINU FOLK ART」 にも携わっている。二風谷地区に暮らすアイヌの人に監修してもらい、伝統的な文様をベースにした雑貨をデザイン。道の駅や旭川駅近くのセレクトショップでひときわ目を引いている。アイヌ語を使った施設や商品は多いけれど「きちんとアイヌの考えや歴史を理解してからじゃないと、とても扱えません」とじっくりアイヌ文化に向き合う。

「AINU FOLK ART」ホームページより抜粋A 今後は、家業の農業にデザインを取り込むことに、より力を入れるつもりという。「農家もデザイナーもいっぱいいる中で、農業もデザインもできる強みを生かしていきたいですね」