6月8日(金)に、待ち焦がれていた「公共R不動産のプロジェクトスタディ〜公民連携のしくみとデザイン〜」が発売された。 よく行く本屋に置いてなかったので、後日、電車で浜松駅に行った時に、ようやく入手。

刺さるところが多すぎるので、随時、何回かに分けて紹介せずにはいられない!

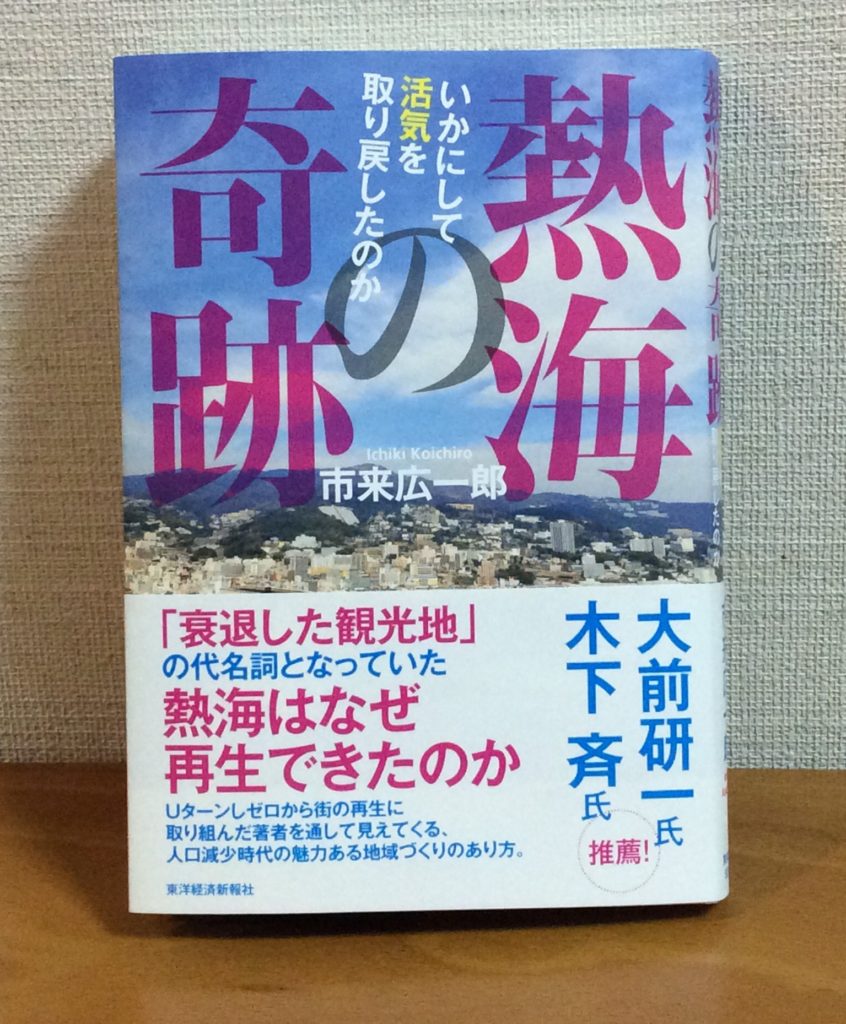

60ページに、クリエイティブな再開発について書いたコラムがある。ライターは飯石藍さん。

高度成長期の建物が寿命に近づいて建て替えられる時のダメな点について指摘する中で、こんなくだりがあった。

「さらに大きな問題なのは、再開発によって、まちの記憶がごっそりなくなることだ。昔ながらの居酒屋や横丁、地元に愛された店が再開発により姿を消して、ナショナルチェーンが軒を連ねる商業施設になってします。まちに息づいていた文化が、そこで断ち切られていまうのだ」

すぐに、兵庫県西宮市の阪急・西宮北口駅前を思い出した。

西宮は自分の地元で、高校生まで過ごした。小学4年の時には阪神大震災があった。実家は全壊し、西宮北口駅前は見るも無惨に風景が一変した。

いちばんショックだったのは商店街で、小学生時分だったので文房具屋くらいしか行かなかったけど、おばちゃんおじちゃんが自転車で買い物や暇つぶしをしていて、ワイワイガヤガヤした雰囲気だった。それがごっそり、地震で消えた。

その後、駅前には住宅と一緒になった高層の複合施設ができて、商店街にあったいくつかのお店も入居した。

でも、なんか違う。ハコはきれいになって、買い物の便は良くなったけど、申し訳ないことに買い物したい気持ちになれない。やってる人は同じでも、違和感を拭えなかった。

ちなみに実家の背後にあった、裏山みたいな里山みたいな謎の遊び場も、所狭しと住宅が建ち並んだ。オニヤンマのヤゴを捕ったり沼でザリガニを釣ったり、焼き芋を焼いたり畑を走り回ったりした楽しい共有地(まぁ実際は私有地なんだろうけど)は、なにもなかったかのように消え去った。

西宮だけじゃなく、神戸も似たような所があった。復興の象徴として再開発という名のまちづくりを急ぐあまり、どこにでもある高層マンションやらが林立した。東北の例を出すまでもなく、合意形成はめちゃくちゃ難しかったと思うけど、無機質で人のにおいがしない、そんな場所に変わり果てた地域があった。

西宮北口の駅前も神戸の一部も、共通しているのは「まちの記憶」が見えなくなっていることだと思う。そのまちならではの空気や人の流れ、顔ぶれ・・・。そういうものが全然感じられなくなってしまった。

それが影響しているのかどうか、今も「再開発」と聞くと条件反射的に拒否感が前に出るし、あまりにもきれいに整えられた今どきの住宅街や、分譲地なんかは、全く住む気になれないでいる。落ち着かない。

飯石さんはコラムで続ける。

「まちの記憶を感じるには、整然とした街並みだけでなく、こっそく隠れて楽しめる小さな店があったり、顔なじみのマスターがいるバーがあったりと、猥雑な要素が欠かせない。匂い立つようなまちの要素を、どうヒューマンスケールを超えた再開発と共存させていくのか」

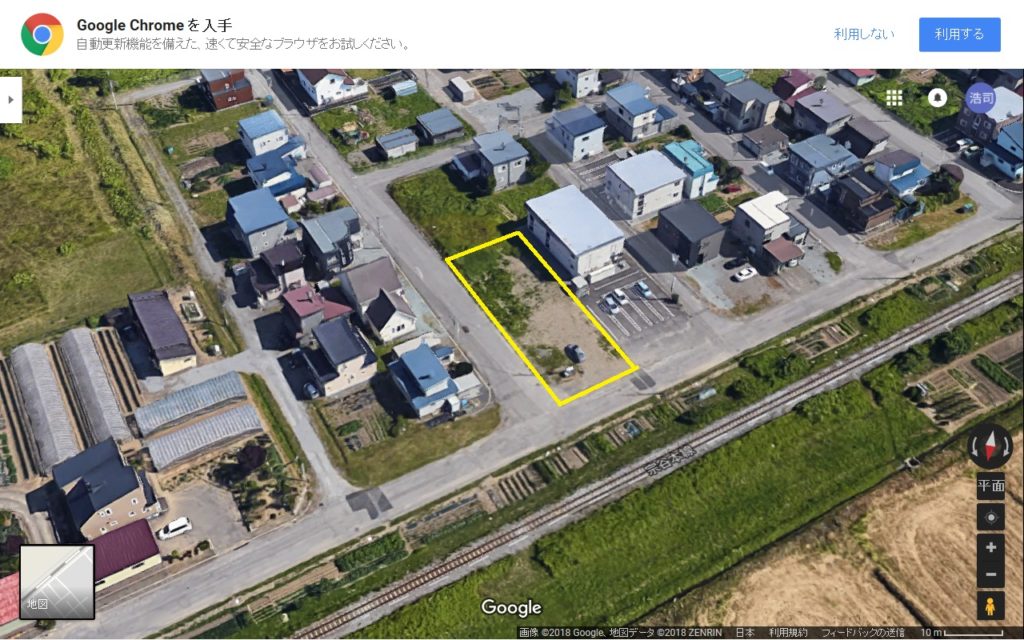

いろんなものが混じり合って猥雑さが感じられる〝公園〟を旭川につくりたい。そこに住みたい。と同時に、まちの記憶をしっかり捉えて大切にしないと。