ビジネスコンテストでのプレゼンに先立ち、18日には東京・八王子でコンテナハウスの打ち合わせ。日程すり合わせに1ヶ月かかり、やっとの思いで行ったのに、あちらからの提案という意味での進展はなにもなく。さすがに社長さんが「せっかく来ていただいたのに、今日は設計を交えて詰めるべきだった。ちゃんと報告しろ」と指導してくれたので、若干スッキリしたけど、打ち合わせを何のためにやるのか、どこまで進めるのかがはっきりしてなくて、これまで時間だけが流れていく感じだった。ずっとモヤモヤ。こっちの考えもきちんと共有されていないようで、「今さら」の事ばかり聞かれる。こういうのってやっぱりあるんだなあ。とにかく住宅の遅れを取り戻さないと、もうちょっとで雪が降り始めるし、春まで仮住まいのアパートにいなくちゃなんない。

こんな状況なので、社長さんの指示で今回は高尾駅まで送ってくれ、次回は一週間後の25日に、浜松まで来てくれることになった。異例の対応。また東京まで無駄足を運ぶことはなくなったけど、月単位の遅れはキツい。

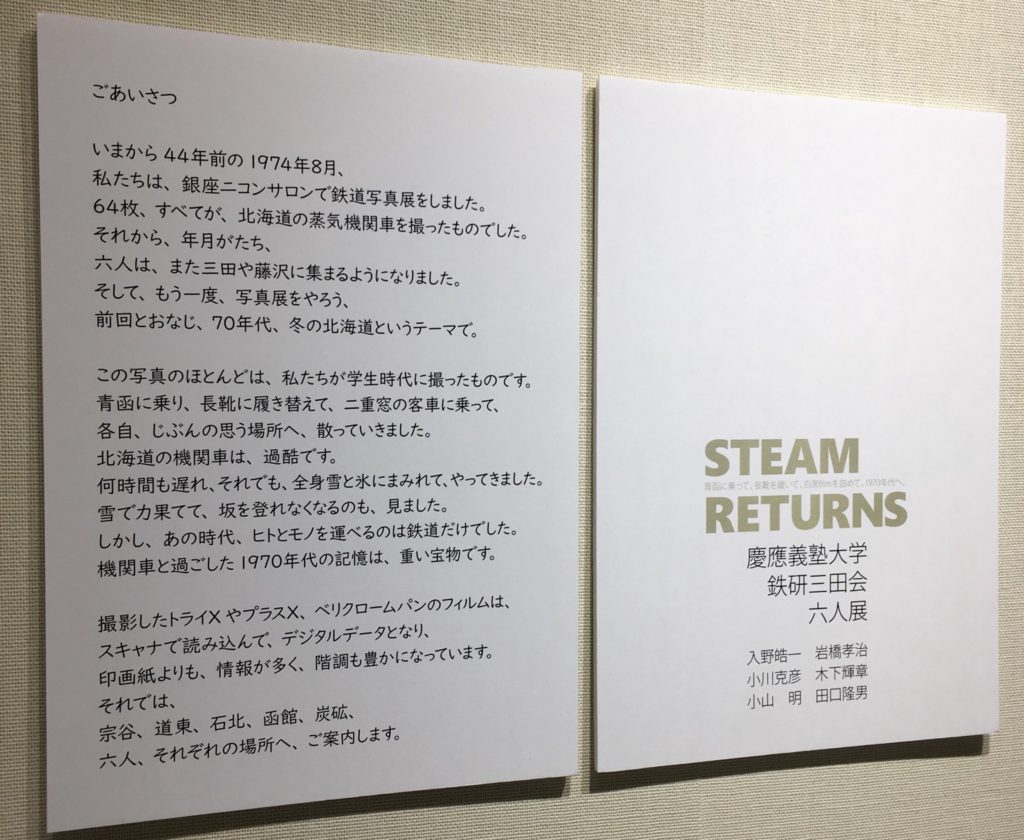

午後は気を取り直して都心部に向かった。高尾から初めて京王線で。JRより200円弱安くて360円で新宿まで行けた。これはデカい。学生時代に行った立ち食い寿司(600円のランチ+コハダ)を食べて、中古カメラ市場っていうディープなカメラ屋を覗いて、池袋。慶応大の鉄研(鉄道研究会)OBの方々が、「冬の北海道」をテーマに写真展をされていたので、拝見。

1970年代にやった写真展をもう一度開いたとか。かっこいいな、そういうの。単なる回顧とかじゃなくて、今の北海道の鉄道と当時のを比べてみることはできて楽しい。蒸機(SL)って生き物なんだよなーって再認識したり。比布とか旭川とか、ゲストハウス 予定地の近くで撮られた写真もあった。ひさしぶりに写欲をそそられる。あっちに引っ越したら、できるだけ毎日写真を撮ろう。

そこから、歩いてすぐの「南池袋公園」に急ぎ足で。公民連携の分野ではめちゃくちゃ有名な公園で、ビルに囲まれた場所で、エアポケットのような空気感があった。 よく本とかで紹介されているまんまの、心地よい光景。無料で貸し出されてるゴザを敷いて、ゴロゴロ、おしゃべりや昼寝やら。いいなぁ。親子連れは滑り台みたいなエリアでも遊んでるし、カフェでシードル飲んでるお兄さんもハマってる。

ここには絶景があるわけじゃないし、特段緑が多いわけではない。みんな何を求めてきてるんだろと考えたら、この場の空気に他ならないんだろなーと。弱い、緩やかにつながってる感じなのかもしれないし。 そんでもって、他の人が楽しそうに寛いでるのを見るのって、すごく幸せな気分になれるなーと再認識。「旭川公園」でも生かしてこ。

次の目的地は、池袋からメトロ丸の内線で向かった銀座。9番出口直結の「銀座ソニーパーク」を見学。改札を降りてすぐの所からパークエリアで、ローラースケートのリンクがあった。地上フロアに上がると、そこは数寄屋橋交差点に面した空間が。いろんな大きい植物が、デザインされるように配置されていて、スマホを向ける人多数。公園らしく、足を伸ばしてくつろぐおじさんも。企業や個人が、公園を開く時代の象徴のような場所だった。どんだけ金かかってんだろ。ソニーも再建ができてきたってことなのかなー。

続いて表参道。電通のコピーライター・阿部広太郎氏とお茶。博報堂のインターンで一緒になり、今や雲の上のような存在だけど、ずっと刺激になっている。近況報告や、いま世の中がどんな感じになっているのか、これからどうなるんやろーとか。知的興奮! こんごのコミュニティーづくりですっごくいいヒントをもらえたわ。超多忙なとこありがと!

夜は大学の広告の講義でお世話になった、博報堂出身で今は大学で教えている池田諸苗さん、その講義で知り合った栗田宏美さんと、代々木上原で焼き鳥会。楽しすぎて、別れぎわに改札口で通りがかりの人に無理やり記念写真を頼んでしまった。気持ちよすぎて目をつぶっちゃった。

宿は馬喰町(東日本橋)だけど、寝過ごして戻るための終電を逃し、タクシーで2300円もかかってしまった。宿代と同額じゃん。東京ってこわい。ウカウカ寝てられない。

(つづく)