11月9日、全国のまちづくりの現場を渡り歩いてこられた地域活性化伝道師の木下斉さんが旭川と鷹栖町にーーー!

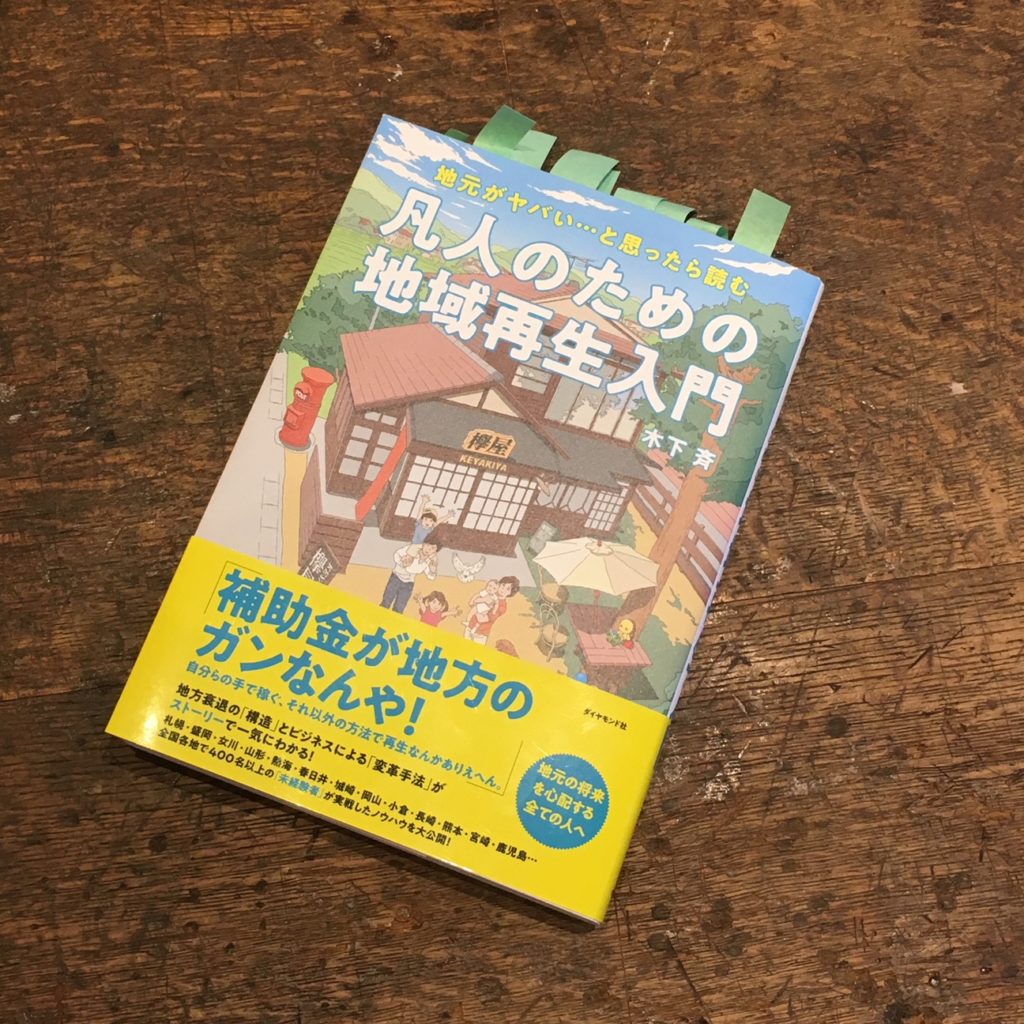

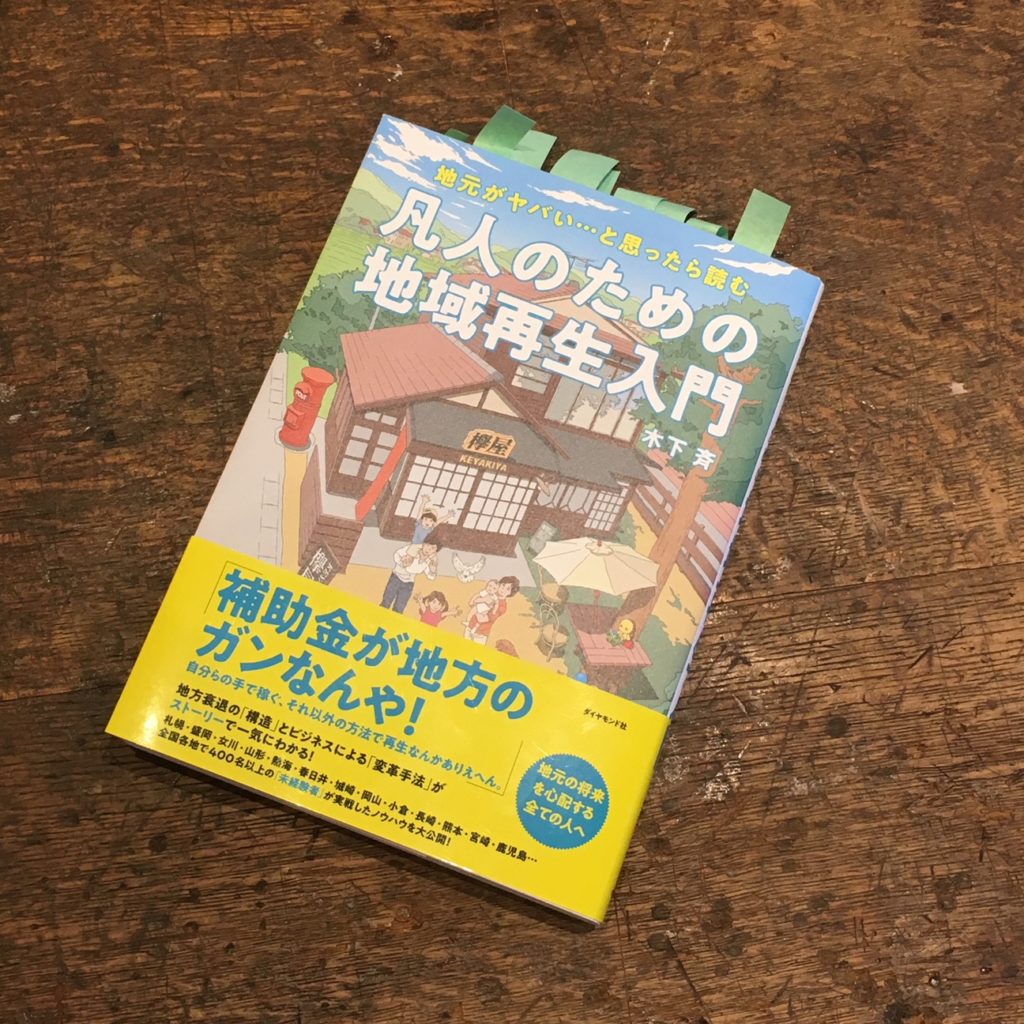

めちゃ楽しみなので、近著の「地元がヤバい…と思ったら読む 凡人のための地域再生入門」(ダイヤモンド社)の読書感想文を勝手に書いちゃいます。ついでに、関係者じゃないのに勝手にイベント告知します。

補助金をもらったことのある身なので、帯にある「補助金が地方のガンなんや!」にドキッとするけれども、気にせずページをめくる。

気付けば一気に300ページくらいまで来ていて、やばいヤバいもう終わっちゃうと焦る。瀬戸さん(33)という主人公が、実家の家業の整理で帰省していくうちに衰退した地元の再生に関わっていくというストーリー(小説)仕立てなので、読書家になったと勘違いしちゃうくらい紙をめくるのがめちゃ速くなる。

307ページに、子どものころ瀬戸をパシッていて今は飲食事業で大成功している同級生の佐田が、こう言う。「地方やと『地元はダメだ、未来がない、何もできることはない』って大人たちが思い込んでることはまだまだあるんや」。

うんうん!

308ページでは、瀬戸が佐田の言葉を受けるように、「地方に生まれても、地元で何かをするのは無理だと諦めて東京に出てしまう子どもも多いからね。それは結局、大人たちが諦めているからなんだよね」。

ほんまそうそう!

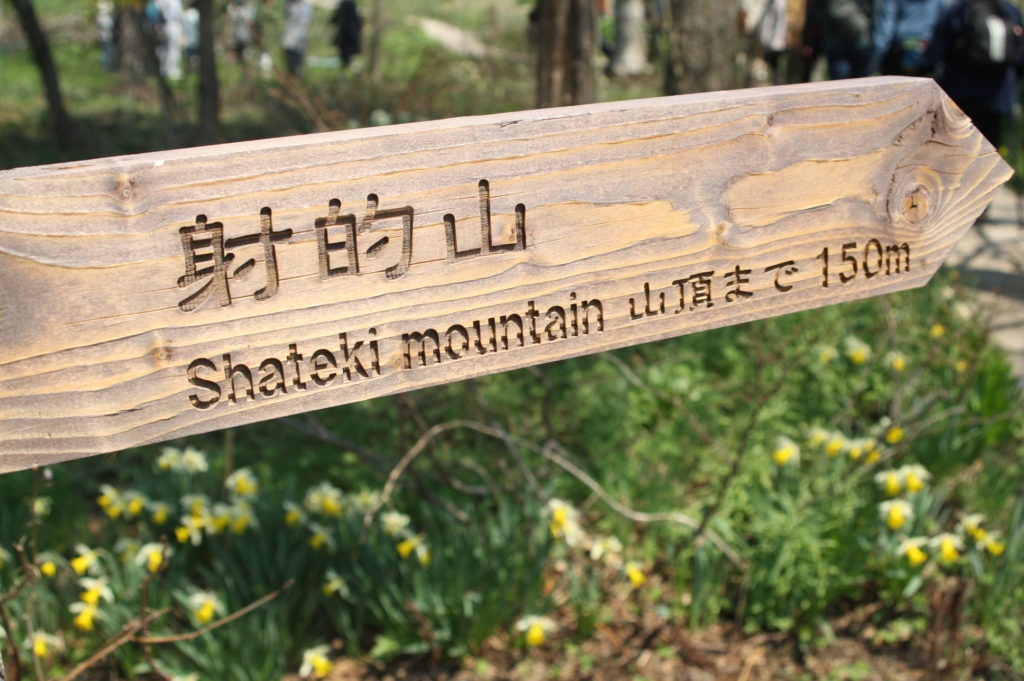

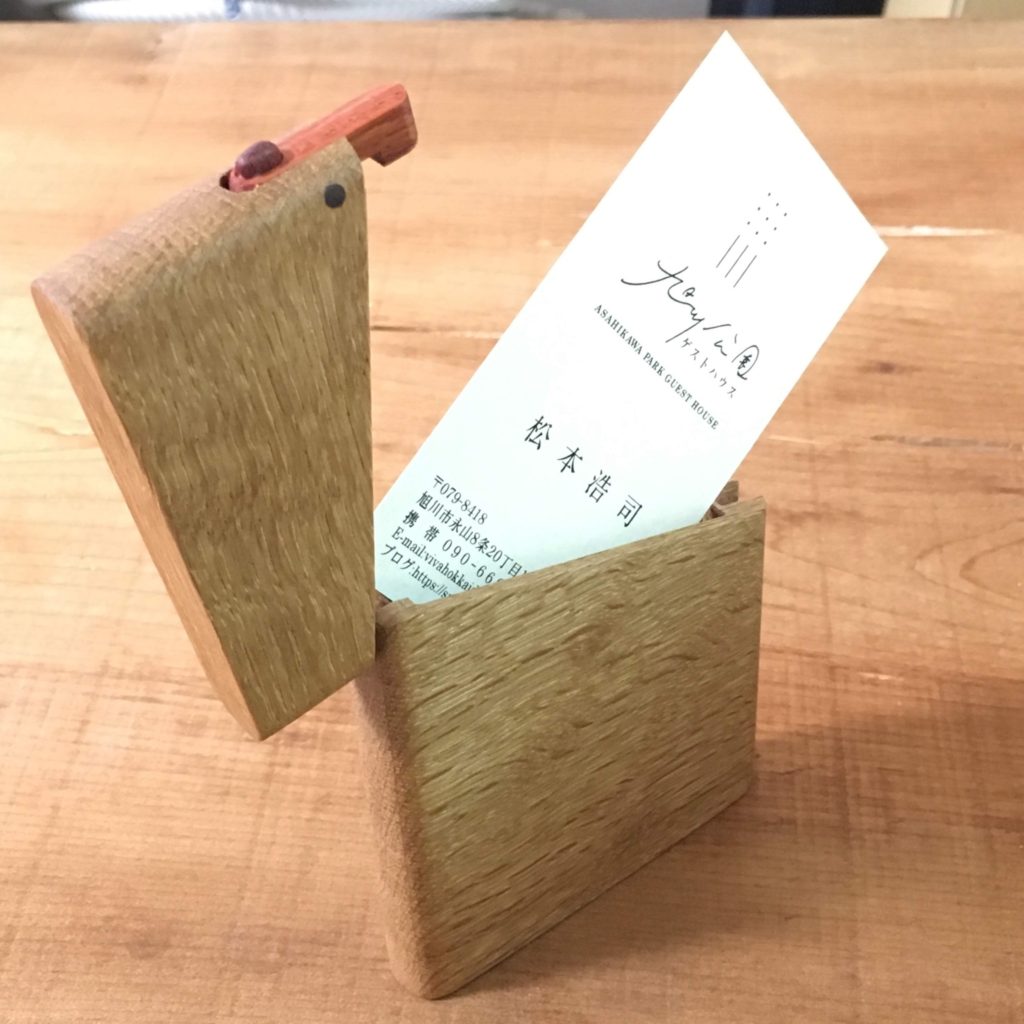

旭川に自分が移住したのは、2018年の10月だった。いま、ちょうど1年が過ぎたところ。

これまで旭川市の経済事情の厳しさをいろいろ見せつけられ、十勝地方の盛り上がりとの比較をよく聞かされ、「旭川で商売なんてできっこない」「なんもないし、みんな諦めてるよ」みたいなことをさんざん聞かされてきた。普通に暮らしてる、それこそ本であえて表現されている「凡人」の皆さんが、そう言う場面に何度も立ち会ってきた。

「旭川ってこんなとこがすごいでしょ」「なんでもあるでしょ」っていう声は、自分で動いて多くのご縁をいただいて初めて、耳に入ってきた気がする。やっぱり少数派だと思う。

自分のまちに対するネガティブな思いや意見って、その子どもたちにも確実に伝染する。「地元で就職を」「流出を防げ」とかお題目をとなえる前に、まず大人たちがちょっとマインドや目線を変えてみることのほうが要るはずやけど。

そういう意味では、移住者のほうがまっさらな目で観察しやすいし、業界とか地域の常識も知らないので、ある意味やりやすい。でも無知すぎるし、勢い先行なもんで、いろんな忠告を受けてきた。「もっと普通のスタイルで着実にやったほうがいい」「こんな立地で人が来るわけないし、理解できない」「最初からこんな大きなリスクを背負うべきじゃない」とか。

確かに、木下さんのこの本でも「事業は小さく始める」こととか「確実な収入をまず確保する、営業の先回りを」というセオリー的な指摘があって、この点、自分のゲストハウス業は危ういところがある。それも自覚はしているつもり。

と同時に、76ページで佐田で瀬戸に迫る、「地方で事業やるゆうたら、誰もが反対する。おれと銀行、どっち信用するんや」という言葉にはちょっと救われる思いがした。木下さんによる解説コラムでも「不安を感じない人はいない。さらにまわりからは親切心で確実に反対される。いろいろな人の意見を聞く人がいるが、特段関係ない人たちに意見を聞いたりして回っているうちに、マイナスの意見ばかりを言われて諦めてしまうケースも多い(中略)不安があるからといって人の賛成を精神安定剤にしようとせず、自分で覚悟を決めてやるしかないのだ」とあった。

スーパーマンの登場を待つんじゃなくて、「凡人」がなにかで刺激を受けてきっかけをつくって、誰と組むかを意識して、とりあえず動きだしてみる。(と本で書いてある)そうそう、それが大事なんだよなーと自分で正当化してしまったわ。動きだしちゃったし、あとはやることでしか危うさを緩和する術はないし!

で、たぶん、大事なのは刺激やきっかけなんだろうけど、それは旭川や周辺にめちゃある。実は。

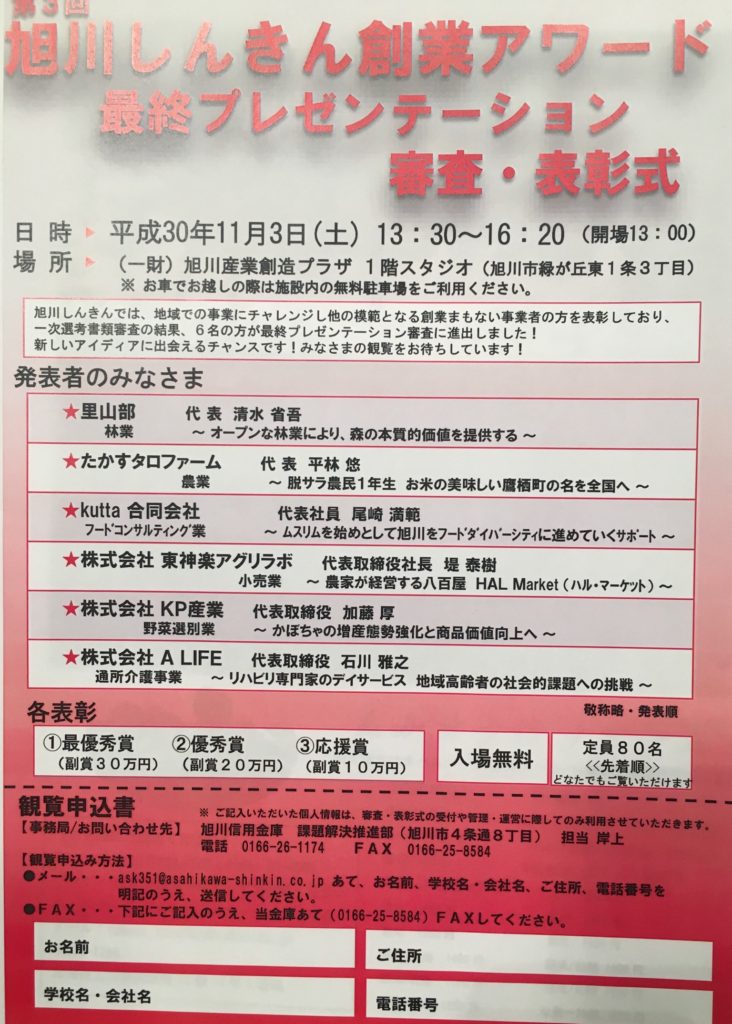

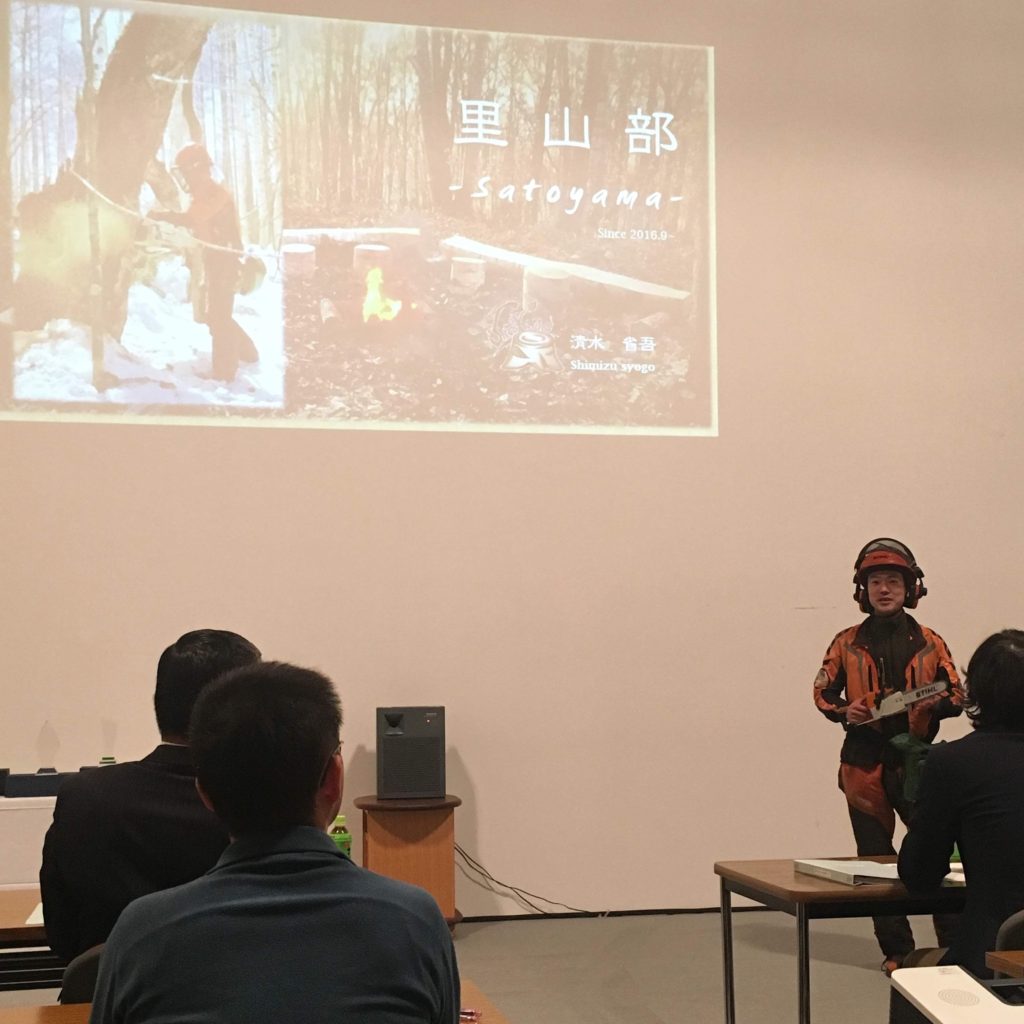

木こりの清水省吾さんがやっている里山部と自伐型林業だったり、旭町で展開されているnest co-livingだったり、江丹別で始まる熱中小学校だったり、まちなかの遊休不動産を取得して安く貸し出してエリアの価値を高めようとしているパターソンのむらさんの動きだったり。

でもいちばん手っ取り早いのは、9日に木下さんの講演を聴くことでしょう!

鷹栖町主催のまちづくりセミナー「稼ぐまちが地方を変える」は14時から鷹栖地区住民センターで、木下さん自主開催の「狂犬ツアー」は午後7時からJA上川ビルで。かなり突っ込んだ北海道ローカルな話が出てくるみたいですよ!