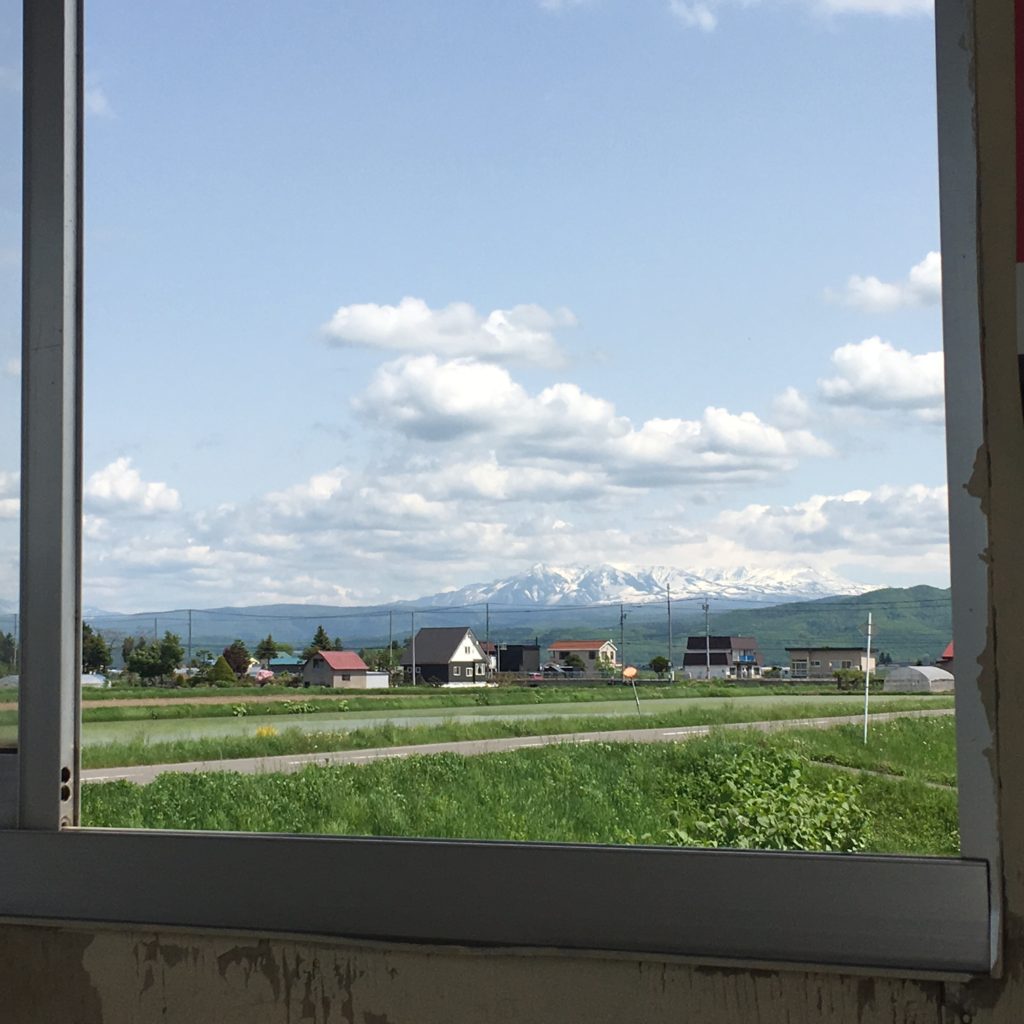

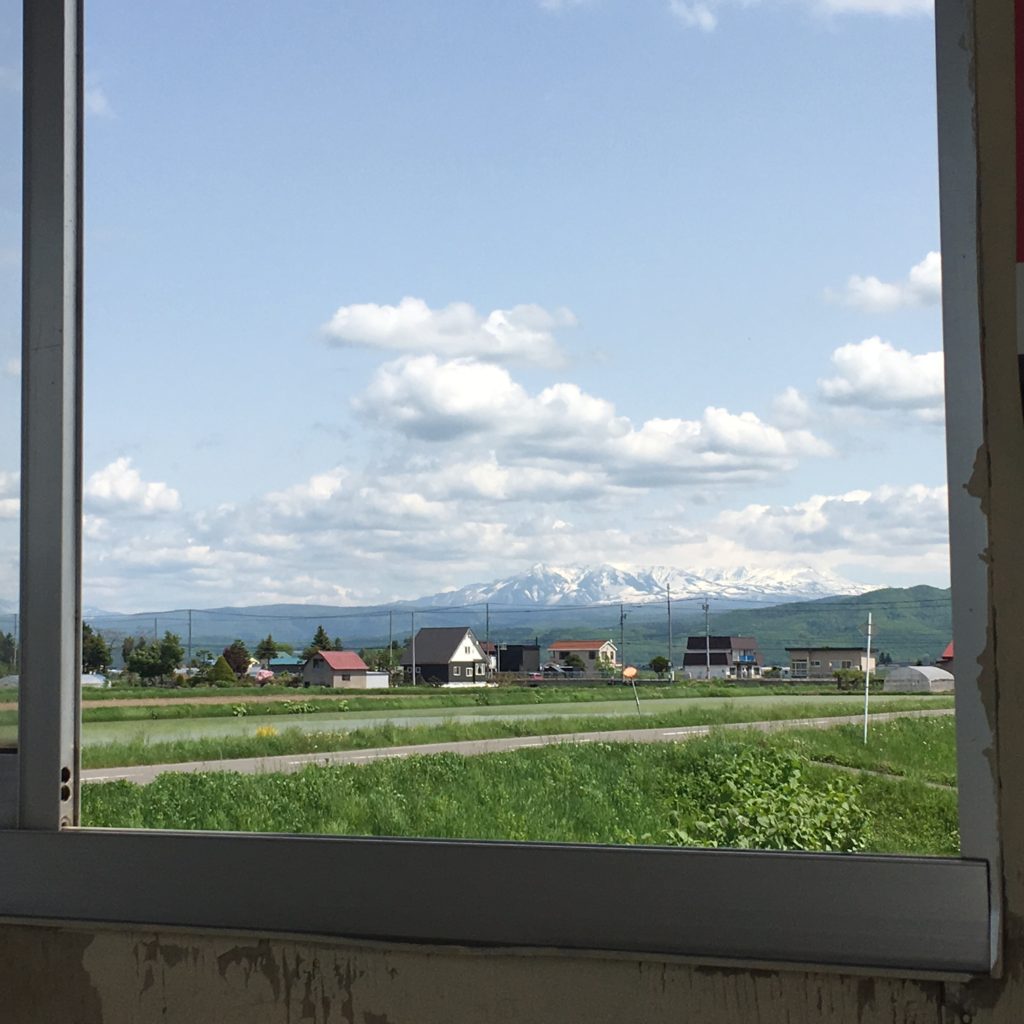

北永山駅から大雪山を望む

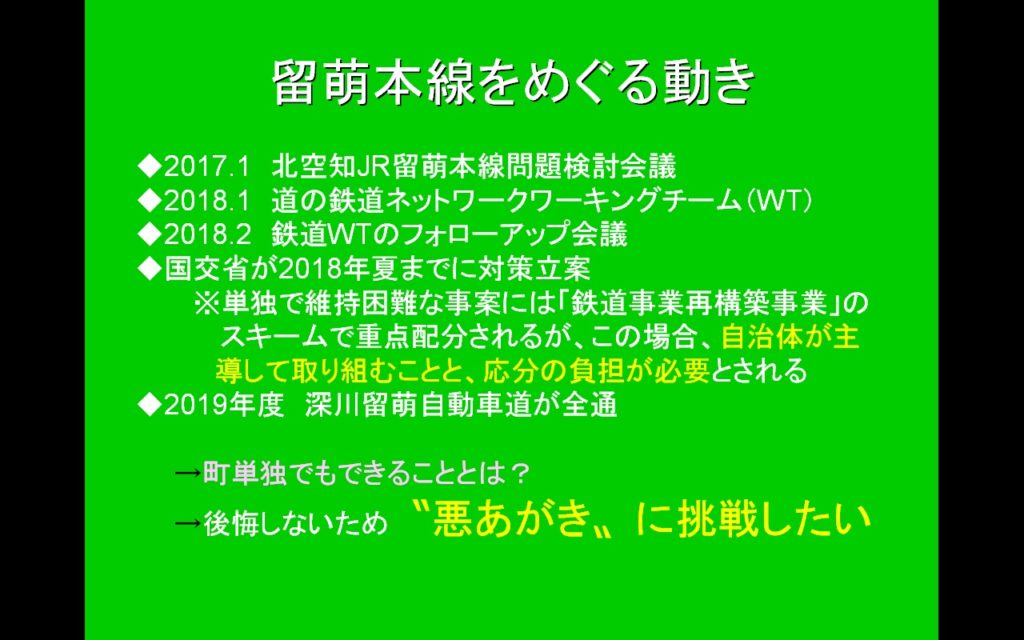

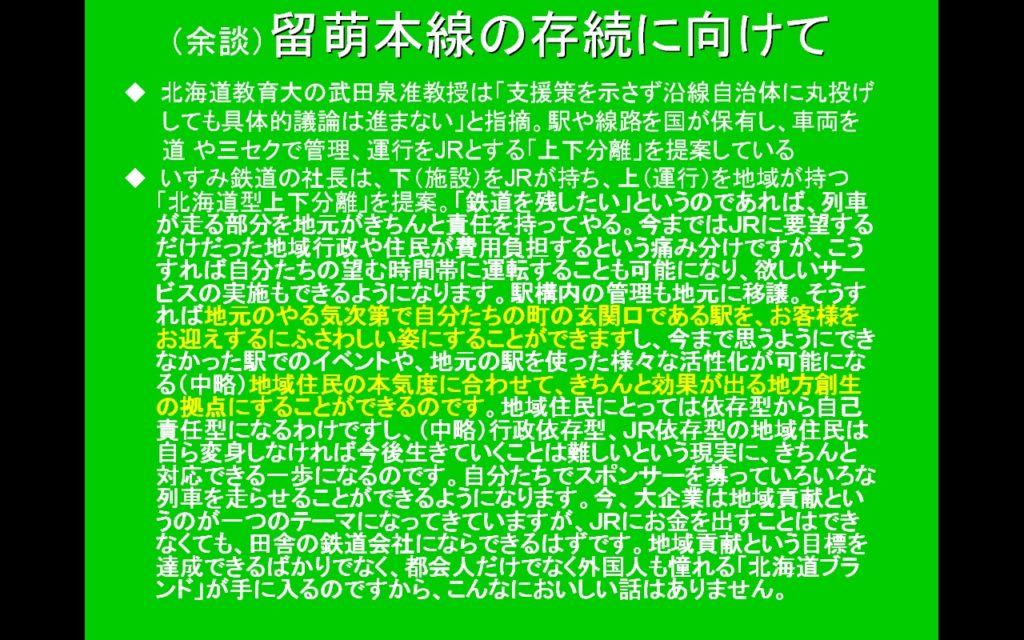

北永山駅から大雪山を望む

(②からつづく)

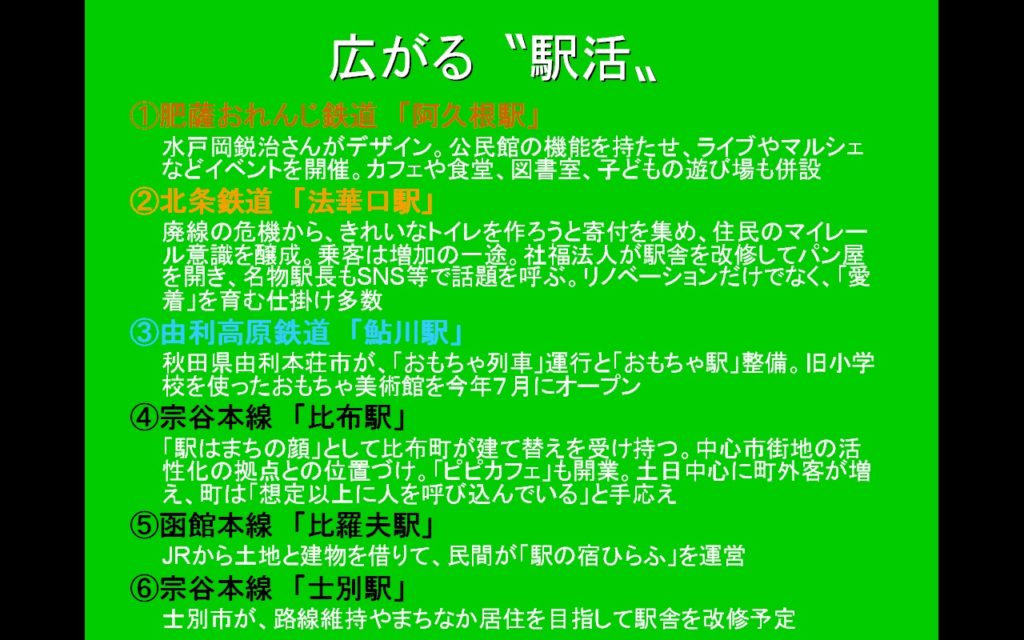

超興奮して忘れられない取材のひとつは、北陸新幹線開業の前の2014年にインタビューした、デザイナーの水戸岡鋭治さん。JR九州のクルーズトレイン「ななつ星」や九州新幹線「つばめ」などの生みの親で、今では全国各地の列車や病院までも手がけていらっしゃる。

きっかけは、九州新幹線開業で誕生した第三セクター鉄道「肥薩おれんじ鉄道」を走る、全国のレストラン列車の先駆けになった「おれんじ食堂」のルポだった。この列車とコラボレーションするように、鹿児島県阿久根市の阿久根駅が、水戸岡さんの手によってリノベーションされ。それをネットで知った数日ほど後にお披露目会があるというので、金沢勤務(当時)の北陸新幹線の担当記者として、「駅とまちづくり」の趣旨の連載企画を考えて、さっそく出張した。

駅をまるで公民館のように、まちづくりの核として。迎賓館のようでありながらマルシェイベントに使える待合室、超絶オサレな食堂やカフェ、図書館、子どもの遊ぶ部屋がある場に仕立てられていた。ご本人にもインタビューして、感動しきり。ちなみに去年のゴールデンウィークに家族旅行で再訪したら、やっぱり賑わっていて、「やっぱりね」と一人で訳知り顔を浮かべていた。

ということで、水戸岡イズムの真髄に迫ろうと、機会をあらためて、東京にある水戸岡さんの事務所にも出かけた。心を揺さぶられた言葉がたくさん。

◉商店街など個人の持ち物に手をつけるのは大変なので、公共から変えていく。鉄道車両から始めるのが一番簡単で、次に駅、町並み。

◉ちゃんとした駅をつくると、お客さんはまちの意識が分かる。「心地よいものをつくる」という気持ちがわかる。木を守るとか、まちの意識をみている

◉子どもが楽しい、さわりたいと思える一流のものが大事。心地よい古里をつくらないと、子どもは帰ってこない。おいしい水があって魚が帰るのと同じー。

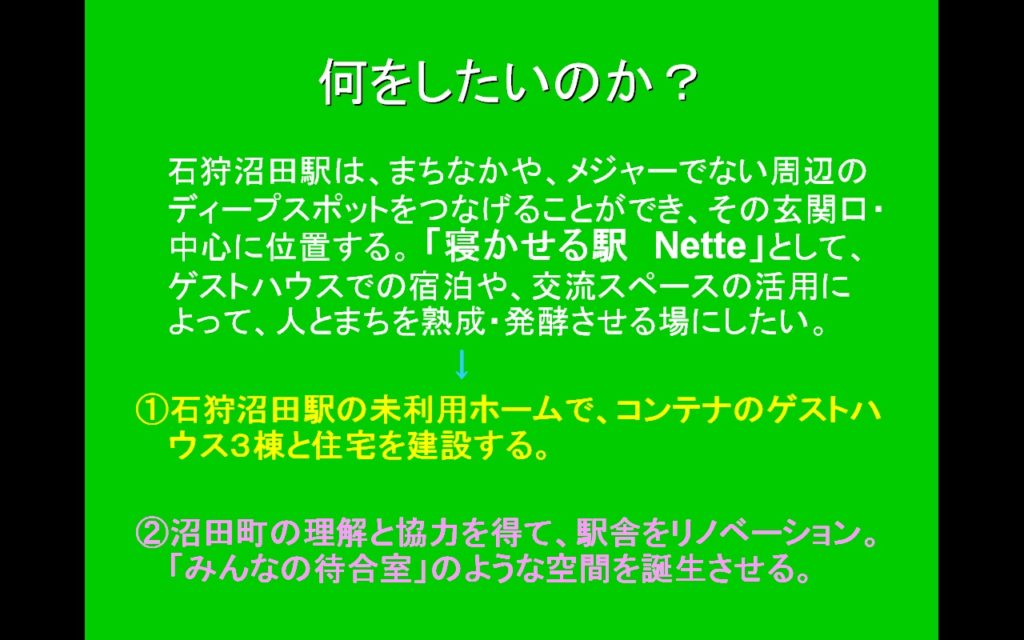

今回のゲストハウス計画で、石狩沼田駅の構想が頓挫したとき、水戸岡さんの言葉が頭に浮かんだ。そして気づいた。

「沼田じゃなくてもできるじゃん!」

存続が確実視されるJRの路線があって、特別支援学校が遠すぎず、環境の良い幼稚園があって、商圏が小さすぎず。。。

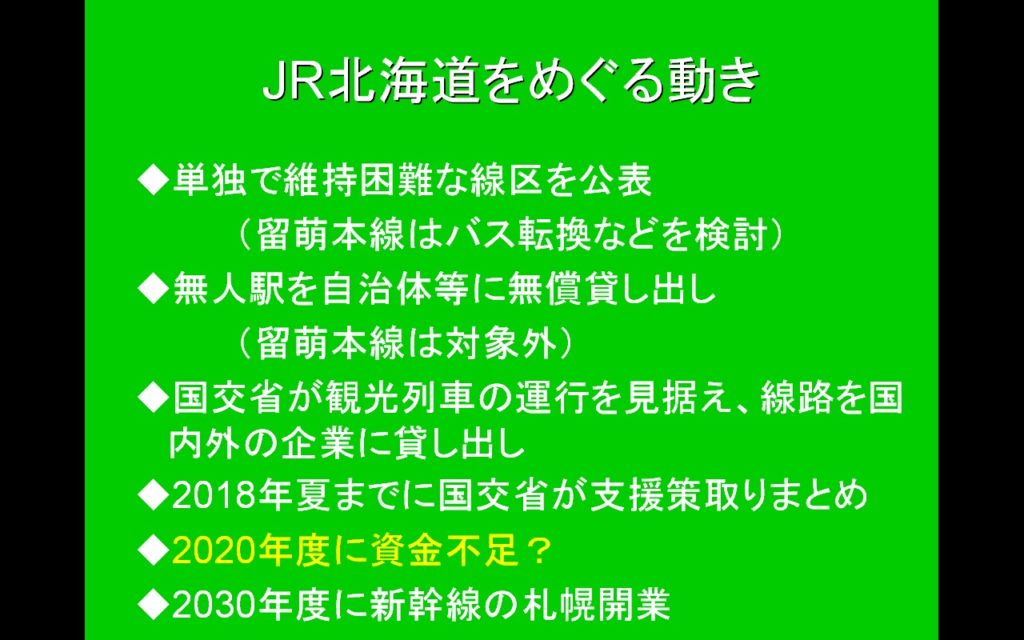

さっそく探してみて、その日のうちに3駅の候補が浮上。その中から、田んぼの中に立つような、宗谷本線の北永山駅に惹かれた。

なかなかの雰囲気。高校生のものか、いつもポツンと自転車が置かれていて、たまらない

なかなかの雰囲気。高校生のものか、いつもポツンと自転車が置かれていて、たまらない

北永山駅の待合室からの眺望。もうこれは反則

北永山駅の待合室からの眺望。もうこれは反則

すぐ近くに旭川農業高校(きょくのう)があって、高校生のお客さんが多い。待合室から大雪山が望める。酒米がとれる・・・。グリーンツーリズムのような、長久手時代に学んだ「都市と農村の交流」ができると思い、法務局のインターネット申請で所有者を把握し、絵を描いた。

でも、調べれば調べるほど高い壁が立ちはだかった。

農地なので、転用はめちゃくちゃ難しい。そもそも、開発が制限される「市街化調整区域」なので建築物が原則、新規につくれない。農業を生業にしていないとグリーンツーリズムや農泊ができない。無秩序な開発を防ぐという名目で農地はいろんな法律でガチガチに守られていて、なかなか手を出せない。

とはいっても、それだけでは諦めがつかないので、市役所に攻略のこつを聞き、日帰りで旭川に行って、いざ地権者に突撃! 耕作放棄地っぽい農地を借りれないか打診してみるも、「じつは小作で貸してまして・・・」とあえなく撃沈。

すぐさま近くの石狩川に飛び込みたい思いに駆られたものの、ぐっとガマンして、帰りの飛行機に乗り込んだ。でも翌日からは「でもやっぱこの辺に住みたい」と気を取り直して、土地探しをスタート。そこで今回の予定地にめぐりあった。

そこなら何ができるのか。本当に自分がしたいのは何なのか。

幸運にも、またまた考える機会をカムイ(神さま)が与えてくれた。

自分なりに考えた。公共空間は駅だけじゃない、ドラえもんに出てくるような、土管の似合う空き地も一緒じゃん。ここを公園みたいに心地よくできれば、石狩沼田駅よりも、北永山駅よりも楽しくなるじゃない、とすぐ分かってしまった。

いま旅好きは、ローカルの普段着の飾らない暮らしの体験や、地元の人との飾らないおしゃべりを求めてる。それじゃあ、駅より住宅街のほうが、しっくりくる。

そして今に至る。いまの状態はベストだと思っているけど、どこでどう転ぶか、ハードルがあるか分からない。ひょっとしたら、次のベストが待ち受けているのかも。 (おわり)

ゲストハウスは、旭川駅から14分の永山駅が最寄り。駅の周辺はまとまった空間あるけど寂しいからマルシェとかできそうだし、「旭川公園」(予定地)に、鉄道に乗ってでも来たくなるような魅力をつくろうと思う。もう一つの最寄り駅の北永山駅は、旭川農業高校の生徒さんが通学で使う。ただの殺風景なプレハブ待合室があるだけなので、ちょっと時間をかけて愛着のある施設にリノベーションできたら楽しいじゃん!!

ゲストハウスは、旭川駅から14分の永山駅が最寄り。駅の周辺はまとまった空間あるけど寂しいからマルシェとかできそうだし、「旭川公園」(予定地)に、鉄道に乗ってでも来たくなるような魅力をつくろうと思う。もう一つの最寄り駅の北永山駅は、旭川農業高校の生徒さんが通学で使う。ただの殺風景なプレハブ待合室があるだけなので、ちょっと時間をかけて愛着のある施設にリノベーションできたら楽しいじゃん!!