「ブランドのはじめかた~5つのケースでわかった経営とデザインの幸せな関係」(日経BP社)を読んだ。ブランド論の本は十年ぶりくらい。

筆者は、中川政七商店の中川淳さんと、エイトブランディングデザイナー代表でブランディングデザイナーの西澤明洋さん。

事例研究は、クラフトビールの地位を築いた「COEDO」、nana’s green tea、HASAMI(波佐見焼)、中川政七商店。

なぜ今、ブランドづくりやブランディングが必要なのか。

とくに中小企業(と書いてあったけど、実際は「小規模事業者」のが近いか)の関係者に参考になるようにまとめられてると思う。

nana~は創業者の強烈な個性を知れて勉強になったし、HASAMIは瀬戸支局に勤務してたころ、長崎の波佐見焼産地まで行って思い入れがあったので楽しく読めた。

でも全体としては、読後感は今ひとつ。

大きな理由は3つ。

▼鼎談形式のところはともかく、筆者が誰なのか分かりにくい

▼2人の筆者が携わった成功事例をいくつか並べ事業内容を紹介しているが、その分▼量が多すぎて、全体として、手前味噌な感じ、楽屋話感が伝わってくる

その上で、こんご参考にしたいことをメモメモ

◆誤ってコンセプトが言語化されていない段階でいきなりデザインに落としこもうとしても、だめ(28ページ)

◆伝えるべきことをきちんと整理してしっかり伝える、ブランディングはそこに尽きますよね(29ページ)

◆社内にいるとわからなくなってしまうもの。だからこそ自分たちの本当の強みを見いだす段階で、外部の人にはいてもらうことが大切(3ページ)

◆ブランドにはチェーン展開に耐えうる明確なアイデンティティが必要(44ページ)

◆自分の子供のように無条件に事業を愛せるか(50ページ)

◆社長の仕事は、新しい価値を生み出すこと(52ページ)

◆敵がいないことが一番ですね(56ページ)

◆本人がやりたいことを素直に引き出すのがブランディングの基本(77ページ)

◆デザイナーが入る前段階、つまり「何のためにどんなブランドをつくるべきか」をきちんと考えること(82ページ)

◆「ブランディング」=「差別化」は「フォーカス」から生まれる(138ページ)

◆ブランディングデザイナーとして、「何をデザインすべきか」という問題もクライアントと一緒に決めていく責任がある(146ページ)

◆(理想とするブランドづくりのプロセス=)リサーチ→プラン→コンセプト→デザイン(147ページ)

◆差別化されたモノをつくるためにはお客様が発する声よりも半歩先にいっている必要がある(149ページ)

◆ブランドはあくまでお客様の頭の中にできるのであり、お客様の頭に届けるにはデザインの力が欠かせない(150ページ)

◆「コードの発見」=「〇〇らしさ」というものをつくっているデザイン的な表現の要素の構造を把握すること(151ページ)

◆「〝やりたいこと〟と〝できること〟を整理し上で〝差別化のポイント〟を見極める」(154ページ)

◆核になる考え方を明確にするため〝言葉として結晶化させてしまう〟 具体的に言うと1センテンス、たった1つの文にまで集約させます。その一言が、開発の方向性を示す軸、つまりはブランドコンセプト。外部にそのコンセプトを説明する際には、言葉不足になる場合もあるので、かみくだいた形で説明した、300~500文字程度のブランドステイトメントを用意するようにします(158ページ)

◆コンセプトを体現しないものは一切おこなってはいけない、という縛り。良かれと思って後から〝あれもこれも付け加えよう〟とでてくるのが常だからです。つくり手の性といってもいい(159ページ)

◆コンセプトからデザインまでのつながりは理詰めだけでは発見できない。クリエイティ・ジャンプと呼ばれる一種の飛躍が必要。最終的にはいくら考えを言葉で表したとしても、その言葉で売れるわけではなく、商品になったときのデザインであったり、キャッチコピーであったり、ネーミングであったりといった感性的な部分がイメージの直接の要因になります(164ページ)

◆ブランドは生き物。「連続性がある」とはつまり、ストーリーとしてその変化を語ることができるとも言い換えられます。人と同じです。私はこういう経験を通して、こういう変化をしてきたのだと。そのストーリー性が納得と共感を生む(196ページ)

◆ポジションを拡大しすぎない。ブランドとしての力がつけばつくほど、商品の幅を広げたくなるものです=「ライン拡大の失敗」(196ページ)

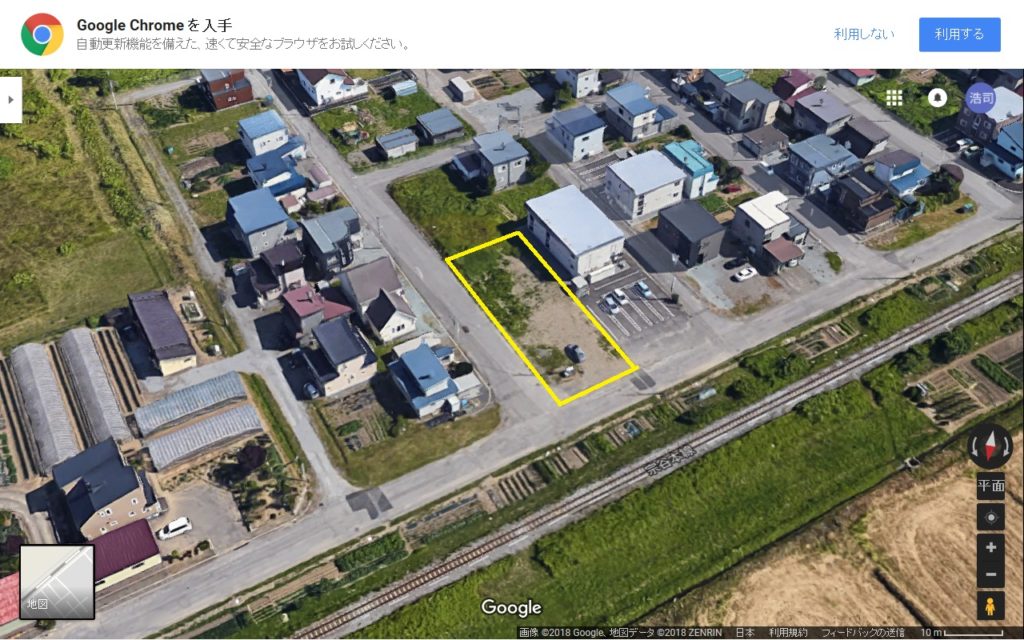

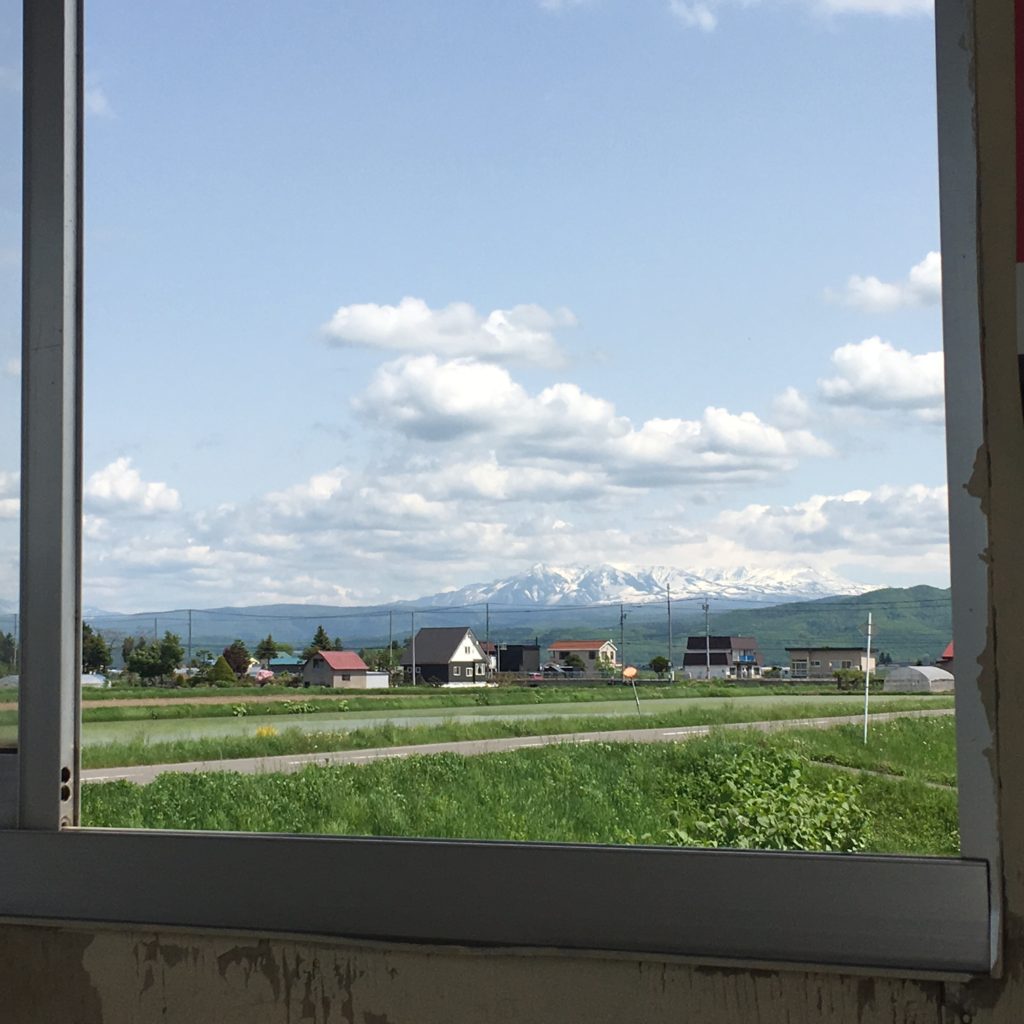

旭川のゲストハウスは、いったいなんなのか、何を目指すのか、何をしたいのか。どう生きたいのか。

を1センテンスで。ここめっちゃ大切なのでとりあえず寝よう