(つづき)

ゲストハウス「旭川公園」の予定地から歩いて5分とかからない場所にある、旭川大学。初めて構内に入った。

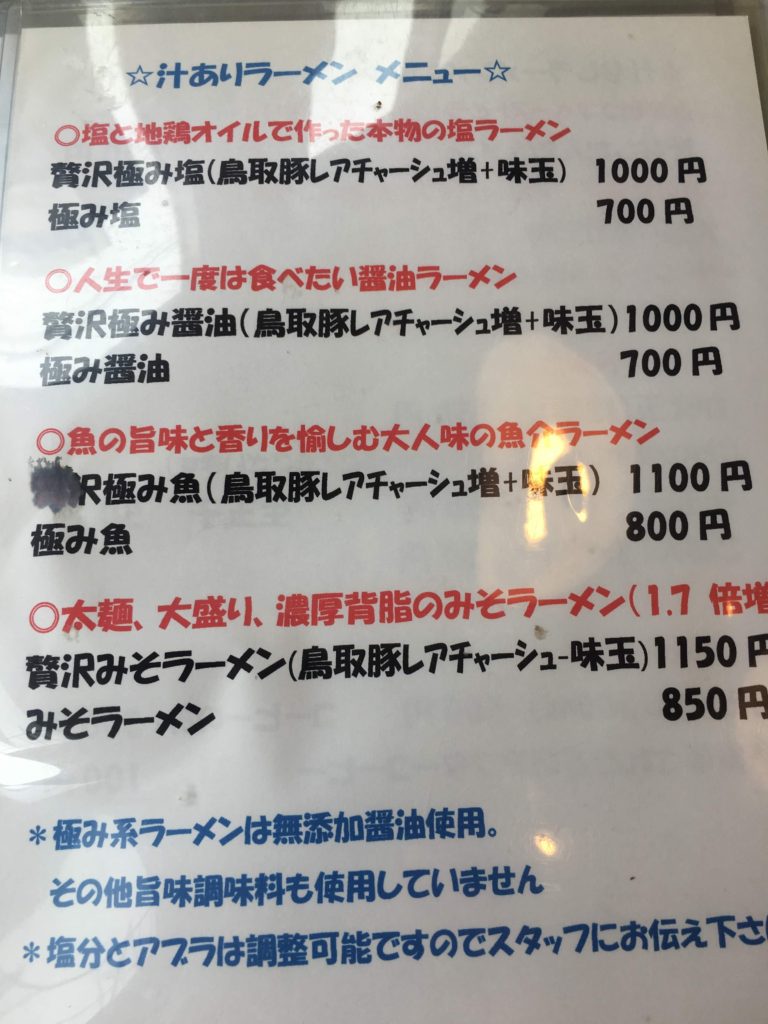

先生方とのアポまで40分あったので、気になっていた、国道を挟んで向かい側の定食屋さんっぽいお店へチェックイン。腹が減っては、なので。「三幸食堂」というらしい。

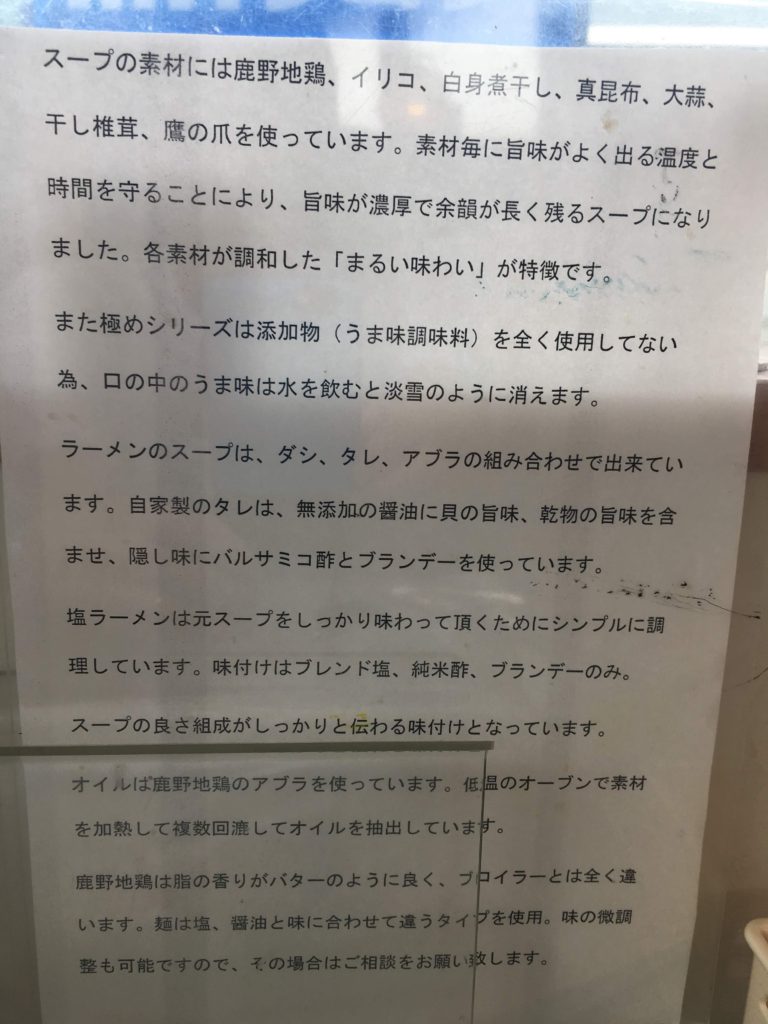

店内には、大学関係者っぽい人と、学生っぽい人。地域経済誌がたくさん置かれ、テレビがけっこうな存在感を放っている、よくある感じの雰囲気。メニューの一番上に出ていた、野菜みそラーメン680円を注文する。

みそのスープは甘みがあって美味しい。のれんには製麺所の名前もあって、ここで作っているのか、懇意にしているのかよく分からないけど、麺とのマッチングはもっと欲しいと思った。まぁラーメンは好みなもんで。店の奥さんがめっちゃ声に力とボリュームがあって、耳に残った。

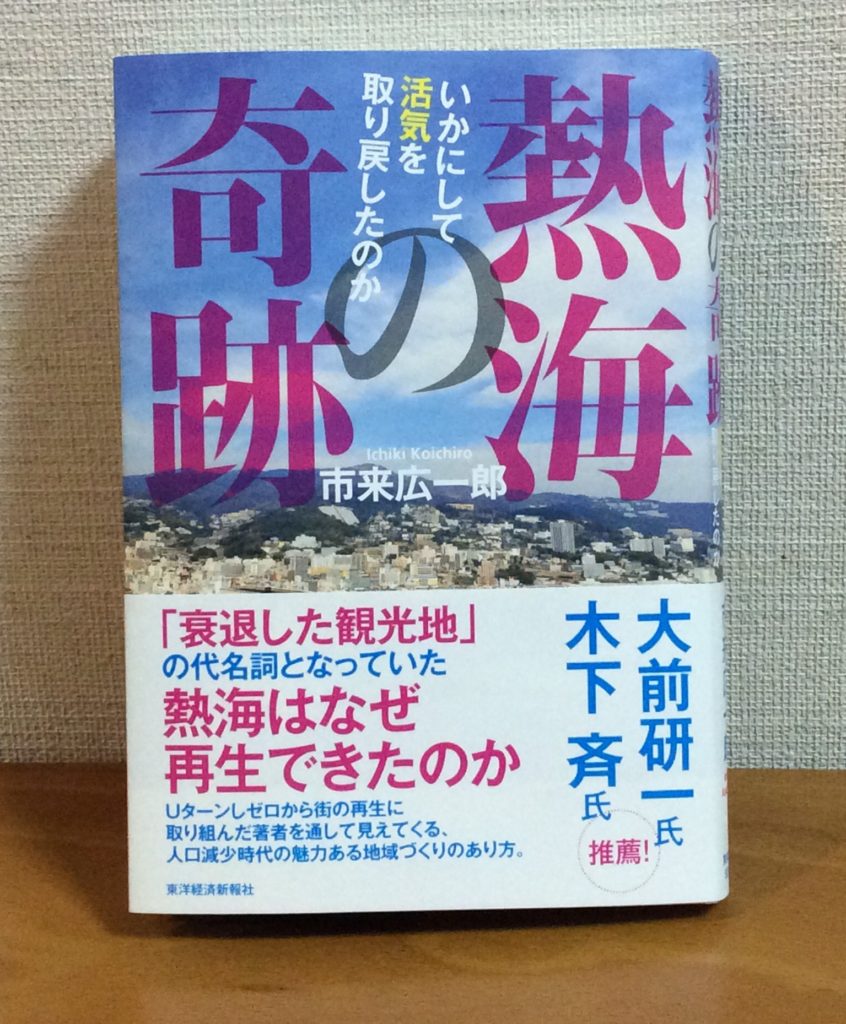

満腹になったところで大学に戻り、子どもの居場所づくりや支援、プレーパーク(子どもたちが自発的に遊びを展開できるような場)づくりを実践されている清水冬樹先生といろいろご相談。「旭川公園」の計画をお伝えし、どういうことができるのかアイデア出しをしたり、お願いをしたり。いろんな可能性があると分かって、めっちゃワクワク! 「永山(この辺りの地区名)にはコミュニティがなくて 先生や学生さんの力を借りて、他にない「場(コミュニティ)」をつくりたい。そして学生さんが社会に出る前に、「これは」と思える経験(できれば成功体験)を提供できれば嬉しい。

そのあと、子どもたちに木や森に親しんでもらい、関わりを考えるような「木育」を研究している横田宏樹先生も合流していただき、「旭川公園」予定地へ向かった。

国道を挟んで、ほんとすぐだけど、お二人ともこんな近くにこんな空き地があることに驚いていらっしゃい、ロケーションには好反応をいただいた(はず)。現場を見て、いろんなことを妄想。めっちゃたのしいわー。

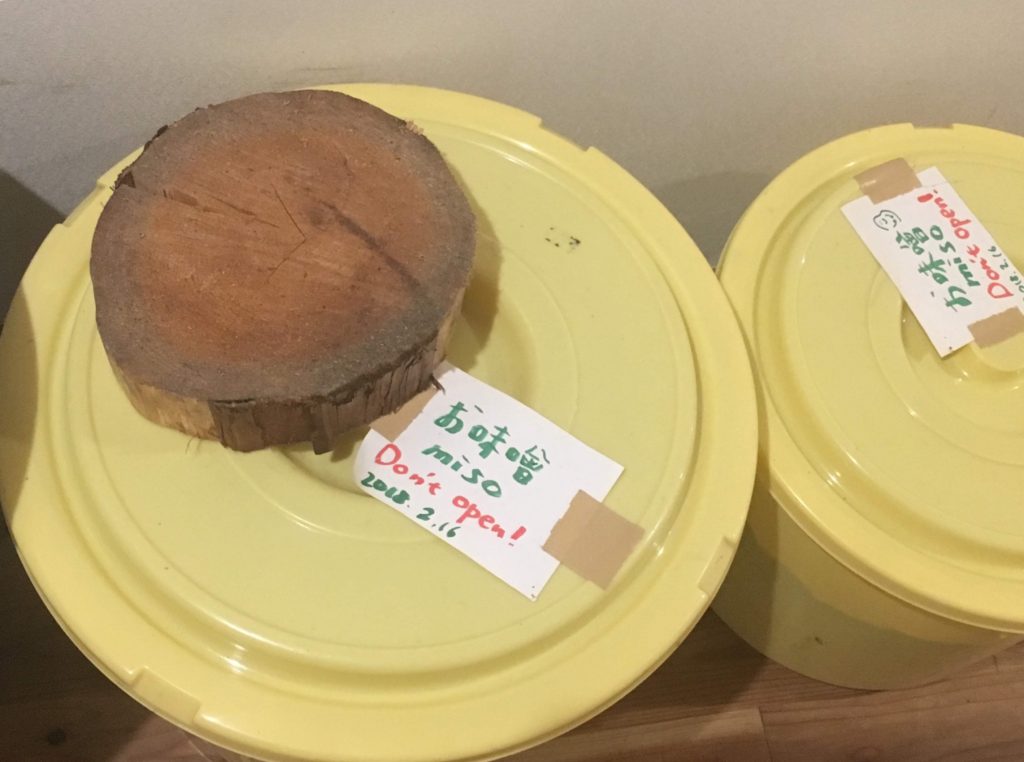

そのあとは大学に戻って、横田先生の秘密基地を見学。自他共に認める「木こりの経済学者」として、図書館に置くイス(テーブルにもなる)を地元の材と人財を使ったり、学祭で「木育カフェ」を開いたりしていらっしゃる。

林業絡みで、ここまで現場に入って自ら手を動かして、っていう先生も珍しいと思う。10月からは母校の静岡大に籍が移り、週の半分ずつ行ったり来たりの生活を送られるという。静岡とのつながりを生かした活動もされる予定だし、浜松から移住する自分としても勝手にニヤニヤしているのであります。

自分は大学を失礼してまた予定地に戻り、UQから借りているWi-Fiルーターがちゃんと機能するかを確認。うん、大丈夫そう。Wi-Fi環境の整備はもはやマストなので、しっかりと、抜け目なく。実り多い現地入りだなー。 (つづく)

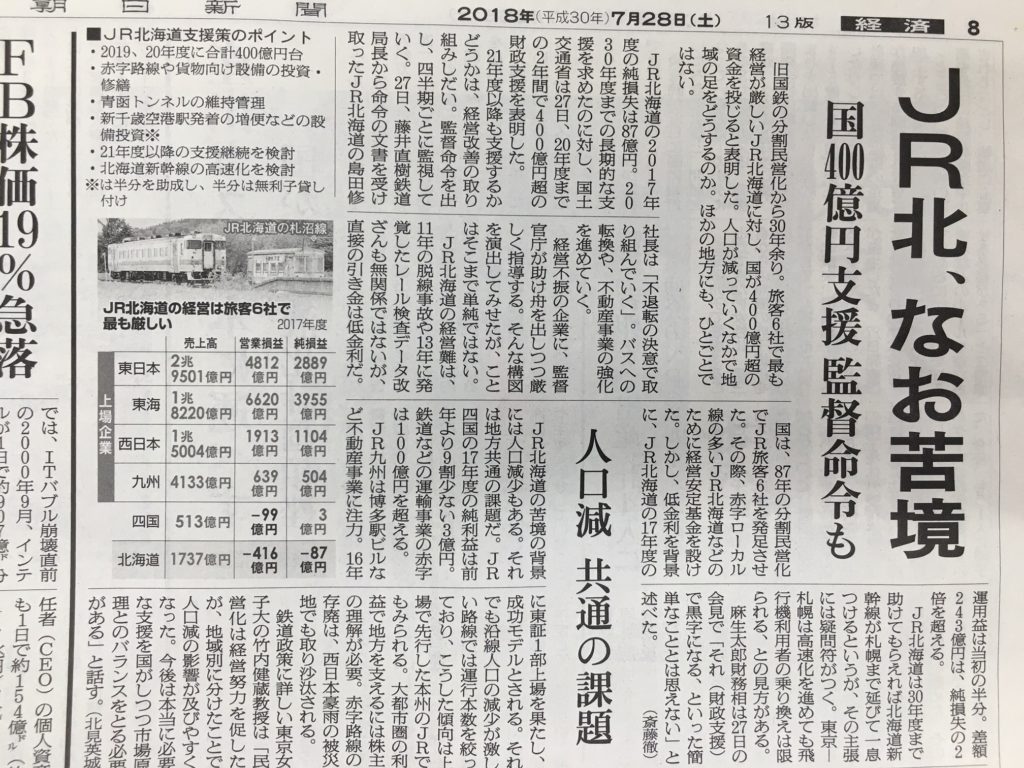

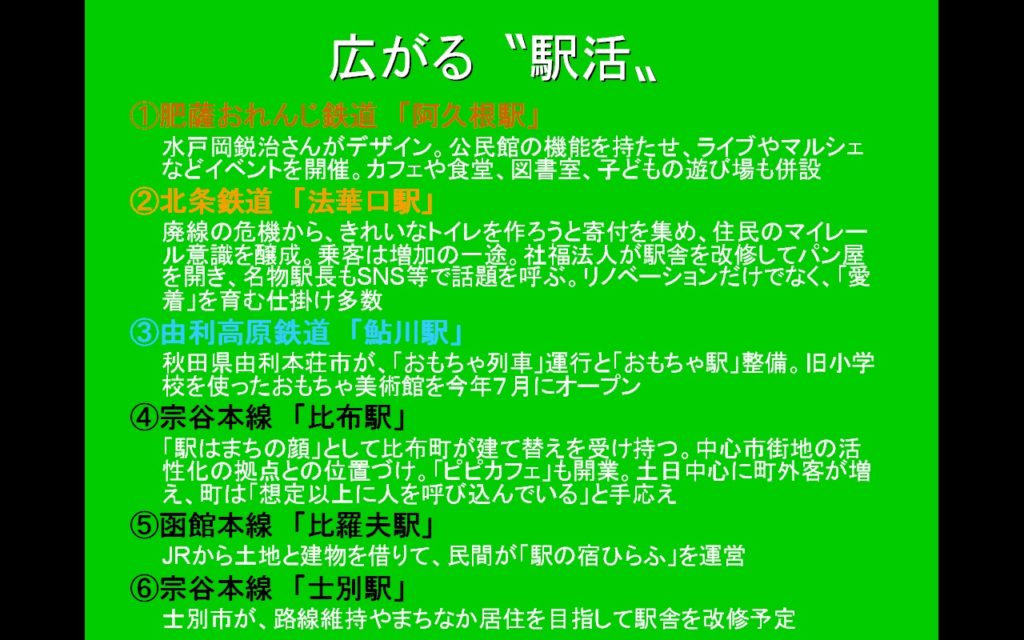

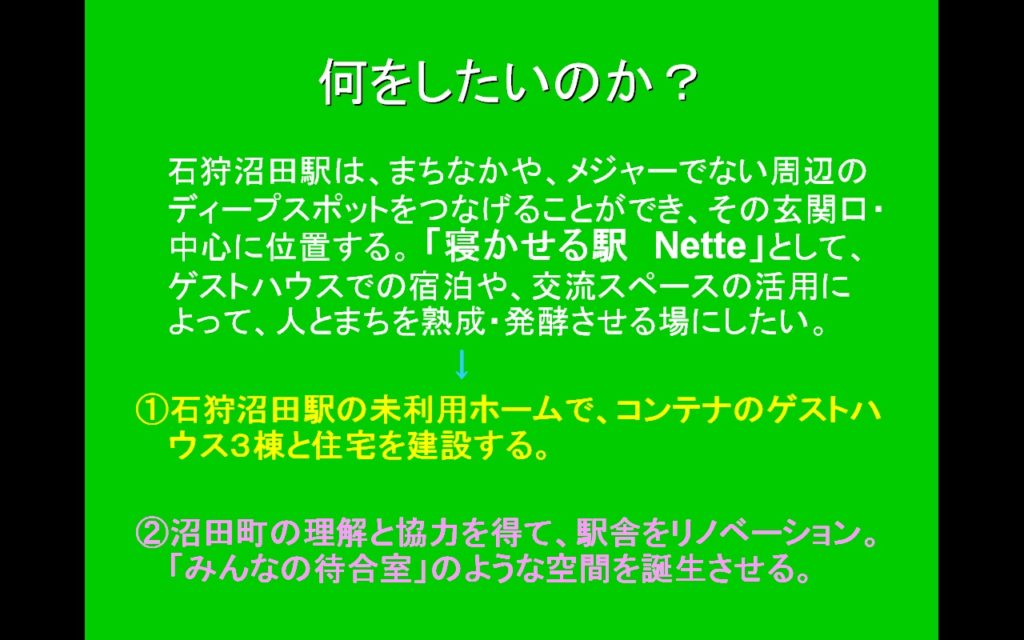

ゲストハウスは、旭川駅から14分の永山駅が最寄り。駅の周辺はまとまった空間あるけど寂しいからマルシェとかできそうだし、「旭川公園」(予定地)に、鉄道に乗ってでも来たくなるような魅力をつくろうと思う。もう一つの最寄り駅の北永山駅は、旭川農業高校の生徒さんが通学で使う。ただの殺風景なプレハブ待合室があるだけなので、ちょっと時間をかけて愛着のある施設にリノベーションできたら楽しいじゃん!!

ゲストハウスは、旭川駅から14分の永山駅が最寄り。駅の周辺はまとまった空間あるけど寂しいからマルシェとかできそうだし、「旭川公園」(予定地)に、鉄道に乗ってでも来たくなるような魅力をつくろうと思う。もう一つの最寄り駅の北永山駅は、旭川農業高校の生徒さんが通学で使う。ただの殺風景なプレハブ待合室があるだけなので、ちょっと時間をかけて愛着のある施設にリノベーションできたら楽しいじゃん!!