昭和56年、札幌市生まれ。旭川で家具職人として頭角を現し、「旭川公園ゲストハウス」予定地そばの当麻町で、地域おこし協力隊として活動する。町内の森2haを手に入れ、森に暮らすように楽しんでもらおうと「IKAUSI CLASS(イカウシ・クラス)」と名付けた。森や外遊びが好きの人を集めてツリーハウスを作るイベントを開いてきた。

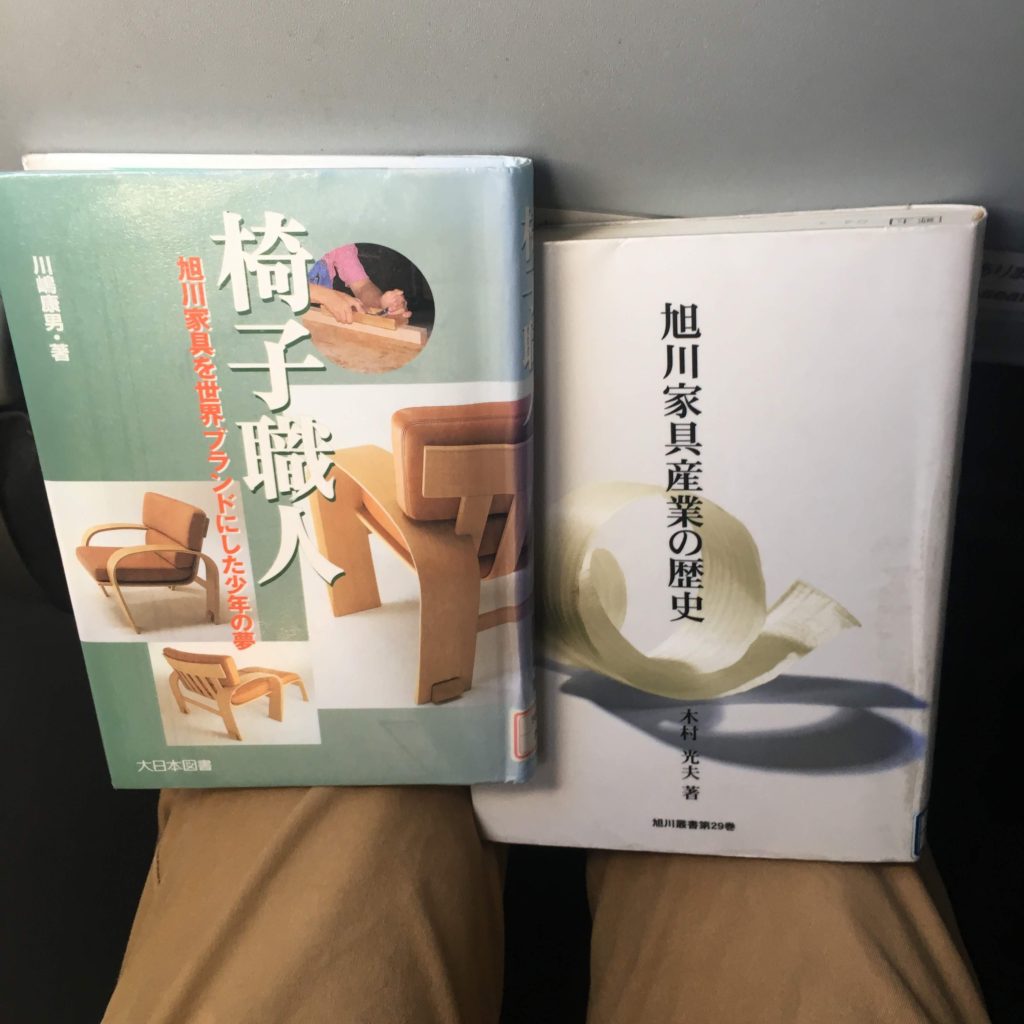

若手職人を多く輩出している旭川高等技術専門学院で家具づくりを学び、在学中に技能五輪の全国大会で金メダルを射止める。個人事業主をへて若手職人によるメーカー「(現)ガージーカームワークス」の工場長として現場を率いたが、忙しく仕事に追われるうちに、「森の中で暮らしたいという小さい頃の夢を叶えたい」「森の中で木と向き合って家具をつくりたい」という思いを膨らませていった。

作業ができる倉庫や納屋を探し始め、最初に目をつけたのは美瑛町にある物件。資金の相談を義父にしたところ、もっと良い物件があるんじゃないかと探してくれた。紹介されて当麻町の物件を見に行くと、築40年の一軒家が。工房にするには少し狭いが、話すうちに所有者のお年寄りの女性は「山も一緒にもらってほしい。」と言い、6000坪の森と家を良心的な価格で譲り受けることになった。

生活コストを下げるため手掘りで井戸水を出そうとした。無心に一年やっても出てこなかったが、ある時、水たまりを見つけた。湧き水だった。自然の資源を大切に生かそうという気持ちに包まれた。

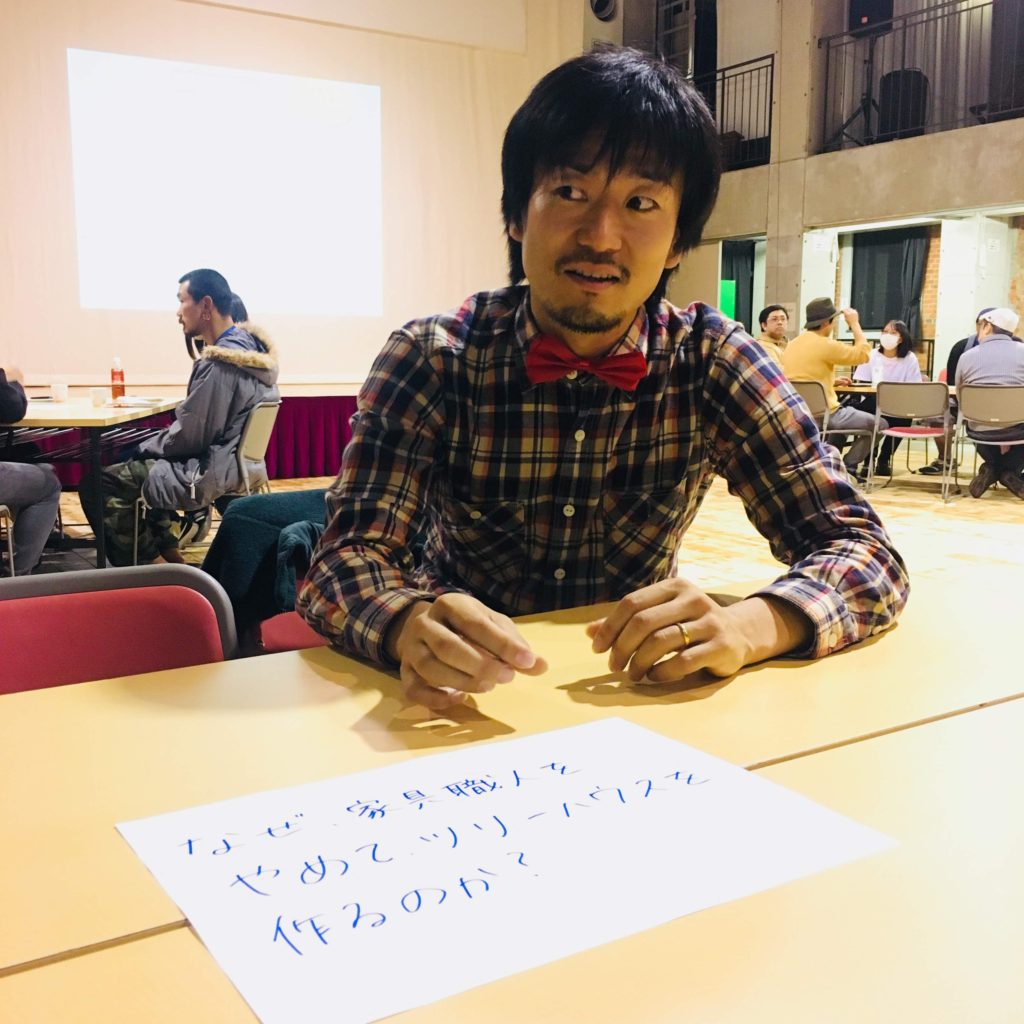

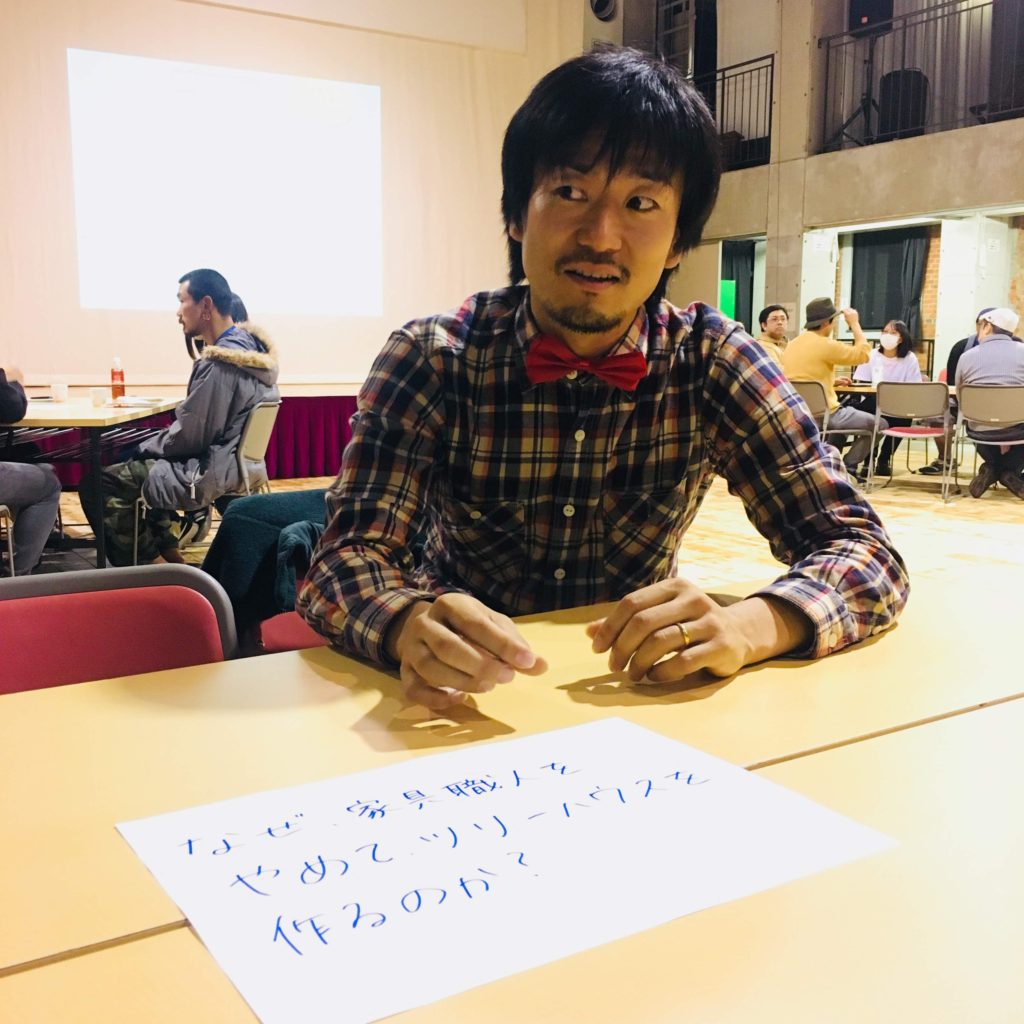

森を買ったはいいものの、何をするか決まっているわけではなかった。風や雪の重みで倒れたものを切ったが、積んだままにしておくと虫が中に入って腐らせてしまう。周囲に「何かやろうよ」と声をかけられ、「そういえば、ツリーハウスを森につくる夢があった」と思い出した。森に人を呼ぶにもうってつけだ。2018年の冬から月に2回のペースで、ツリーハウスづくりのイベントを始めた。

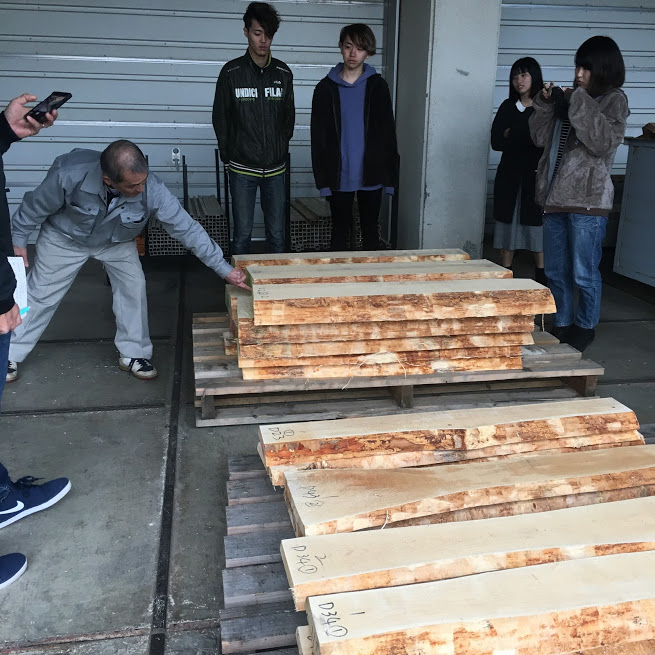

カラマツの人工林が茂る「IKAUSI CLASS」。この森の、大きく成長する見込みのない木だけを選んで使い、丸太を組み合わせて、チェーンソーで板に製材する。食事を囲み、暖を取るときに必要な薪はみんなで切る。完成時期は決まっていないけれど、それもまた楽しい。

原さんは北海道が認定する木育マイスターでもある。イベントはツリーハウスをつくるための作業だけに終わらず、近くに落ちている枝でバターナイフを作ったり、参加者みんなで森の散策したり。

原さんは落ち着いた、優しい語り口で呼びかけてくれる。「目を閉じて、森の音に耳を澄ましてみましょう。鳥の声、風の声が聞こえませんか?」「木は一本一本、生き方が違う。気になる木に抱き着いて、対話してみましょう」「雪の上にウサギの足跡がありますね。どんな状況でついたのか、想像してみましょう」

幼い頃は大工に憧れ、手先が器用で素材に触れるのが好きだった。小学生のころは飛行機模型づくりや、自分で研いだ刃物で木を切るのに長けていた。中高では伝統工芸の名手が木工の先生で、刺激を受けるうちに、インテリアデザインへの学びも深めていった。ガージーカームワークス時代にデザインした照明は、今でも旭川デザインセンターやショールームでひときわ存在感を放っている。

自らの「IKAUSI CLASS」にとどまらず、当麻町の自然豊かなフィールドや、旭川のまちなかでもイベントを企画・運営する。そんな時に臨時開店するのが「はらみちキッチン」だ。

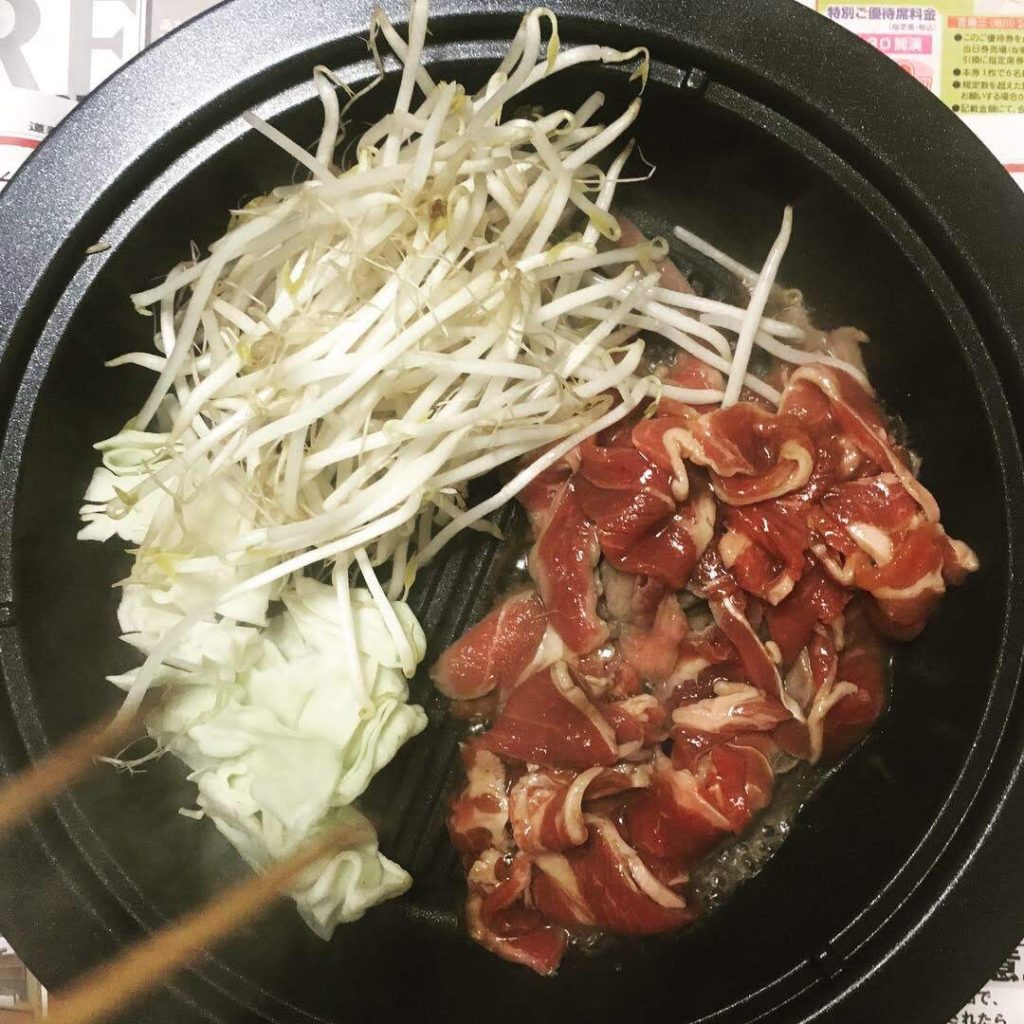

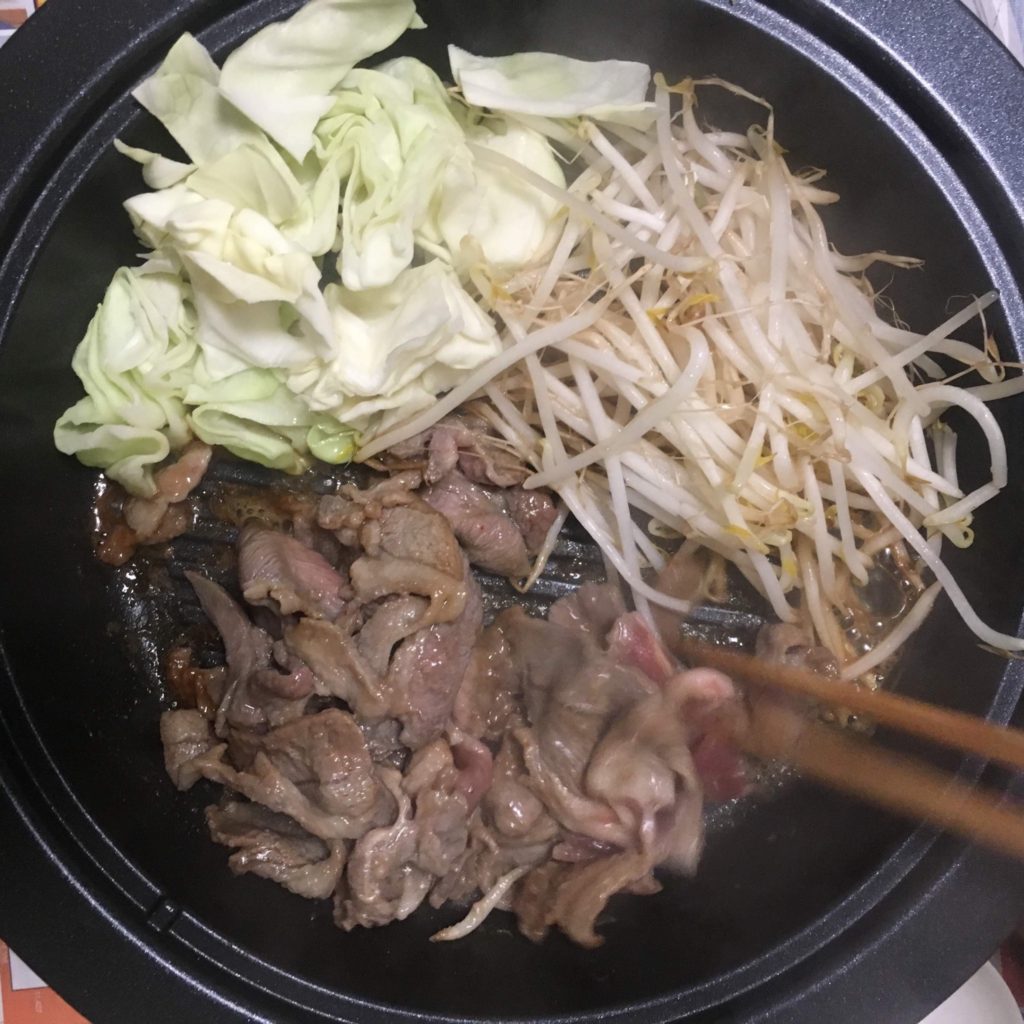

2019年2月にあったスノーキャンプでは、お米は食感や食味を考えて地元の複数の品種を独自にブレンドし、焚き火で炊いた。特別に仕入れた鶏の半身を前日に漬け込み、タンドリーとハーブで鍋でいただく。ハーブチキンの煮汁でお米をたくと、炊き込みご飯になった。「チキンは温まって、喉を通りやすい。みんなでつっつくのでコミュニケーションが生まれるな、と考えたんです。完成形をイメージして、組み立てる。これは家具づくりと一緒ですね」