1965年、北海道・紋別市生まれ。札幌の有名ホテルでバイヤーとして経験を積み、妻の実家である旭川の「上森米穀店」の暖簾を守るために45歳でお米の世界に入った。この10年で、地元の園児からこだわりの飲食店、名だたるホテルまで、多くのファンの舌を肥やしてきた。

札幌の専門学校で経理やコンピューターを学び、ホテルでは徹底した原価計算のできるバイヤーとして年間で8~10億円を動かしていた。料理長と一緒に商品開発したり、イベントを考えたりと現場で走ってきた。

義父が病気で倒れたことを受けて、2010年に旭川へ。自身の実家は旅館で、経営者になることが夢だったので、抵抗なく未知の世界に踏み入れることができたという。

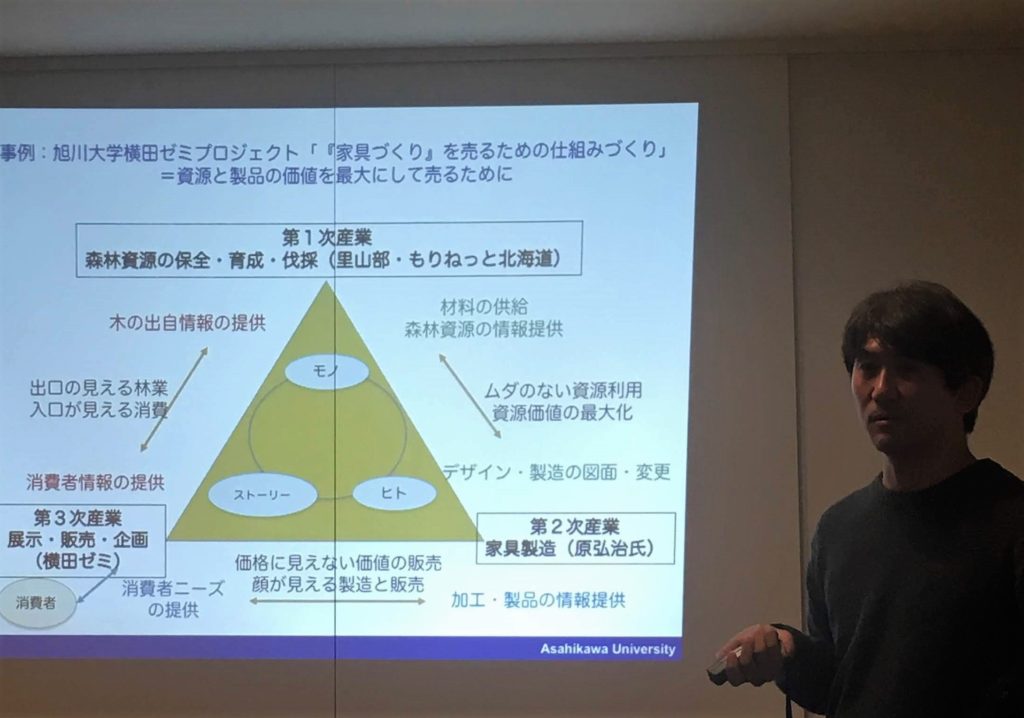

食糧管理法がなくなり、流通が大変化して、お米はどこでも買えるようになった。先代のころから、「もうお米屋さんの時代ではない」と言われてはいた。ただ、前職の経験から「どの業界にいても勝ち負けはある。(事業が)続いていたら勝ち。昔のような商売ができなくなったとしても、いろんな売り方がある」と確信。単に農家から仕入れて売るだけでは、立ち行かなくなることは明白だった。

ごはんソムリエ、雑穀マイスターとして何ができるか―。たどり着いたのが、客に合ったブレンドの提案だった。かつてブレンド米は「くず米を何かに交ぜる、まがいもの」というイメージがあったが、「本来は良いものと良いものを掛け合わせて、もっと良くするためのもの」だ。コーヒーならブレンドするのが当たり前。それがお米となると、すぐには理解されない。ここをなんとか打破したかった。

新米の時期、年を越したころ、夏場と、どうしてもお米の味は変わっていく。精米してから2週間で酸化は進行する。天候や農家による、質のばらつきも無視できない。だからこそ、ブレンドがものを言う。多くの農家とパイプがあり、エンドユーザーとつながる問屋の出番だ。

お客がどんな米が好みで、味や楽しみ方をどう変えていきたいのか。普段食べているお米に不満はないか―。「バサバサして甘みや粘りがないなら、『おぼろづき』を入れたらおいしくなりますよ」「『ゆめぴりか』だけと『ななつぼし』だけ、どう違うか試してみませんか」「たまには雑穀で食物繊維と鉄分を補いませんか」。客のニーズを探り、提案する。

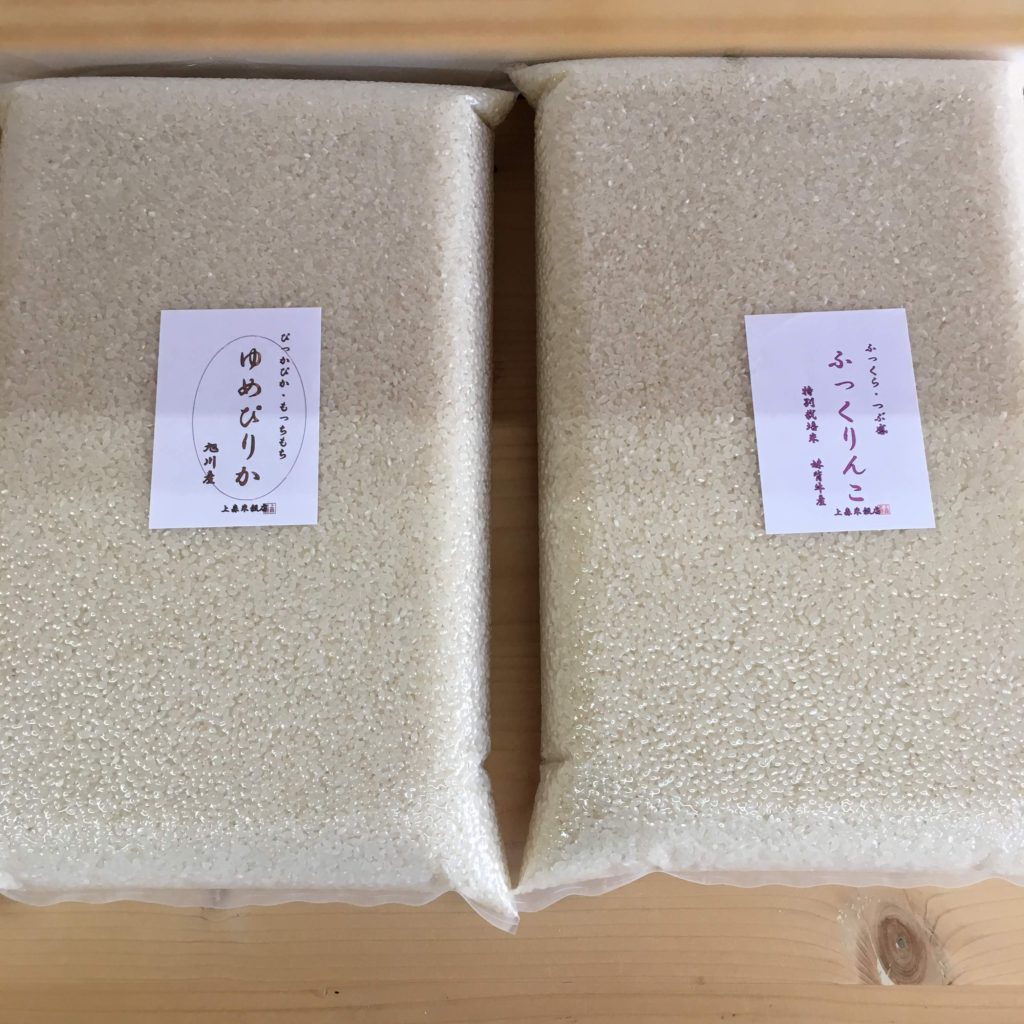

理想としているのは、「カレーだから黒米にしようか」「どんぶりご飯だから『ななつぼし』かな」「白魚がメーンだから『ふっくりんこ』はどう??」と、食卓にどのご飯を使うかの話題がのぼる光景という。

精米のブレンドにとどまらず、見せ方や楽しみ方を提案することに余念がない。

飲食店や美容室で大人気の「黒米茶」や、木工イベント(旭川木工コミュニティキャンプ、AMCC)から生まれたキューブ状のパッケージ商品「きゅーと米」など、多彩な商品展開で知られている。当麻町の原弘治さんの森「IKAUSI CLASS」では、古い一升炊きの羽釜を持ち込み、おむすびに合うようお米をブレンド。ホウバに包んで香りを楽しみながら食べるイベントに携わった。

かねて、食育には強いこだわりがある。旭川市内の保育所へは雑穀を含めたブレンド米や、みそ汁のだしの具を卸している。ミネラル不足が叫ばれているからこそ、だしを取る大切さを伝える。「和食は本来、日本人に合う食事で、栄養を考えるととても理にかなっているんです。体と頭をつくる朝ごはんの大切さとおいしさを覚えてもらいたい」と力を込める。「日本一の給食」で知られ、NHK「プロフェッショナル」にも取り上げられた置戸町の佐々木十美さんのイベントでご飯を炊き、サポートしている。

仕入れているのは、旭川市内や東川町、東神楽町など近郊の農家の米。旭川公園のお膝元の永山地区の農家とも付き合いが深い。この辺りのお米がおいしいのは、「日本酒にも使われているほど、大雪山の伏流水がきれいなことですね」。この地域の米を紹介する先は地元にとどまらず、遠くは沖縄の料亭に、宿では「北海道ホテル(帯広市)や旅館「中村屋」(糠平温泉)など人気施設に卸している。

「小さい米屋だから、できるんです」。地元の農家が丹精した一等米を預かり、マニュアル仕様の機械で丁寧に精米し、お客ごとに最高の形で届ける。旭川公園の朝食で提供するブレンド米づくりでも協力する。

店内の小さな黒板には、ブレンド米を勧める文言のそばで、大きな思いを添えている。

「お米は人々のこころのふるさとです」