28日(月曜)は貴重な平日休み。セントレア⇆新千歳、行きはエア・アジア、帰りはスカイマークの組み合わせで、合計12000円の弾丸ツアーにいってきた。スカイマークは手荷物の心配ないし、足元狭くなくてほんと楽で助かる。

レンタカーはいつもお世話になる、カーレンタル北海道さん。一日乗り回して3000円ちょい。きれいだし、車種指定もできる。きょうはこれまで乗ったことのなかった先代のスイフトをチョイス。やっぱりヴィッツとかフィットより、長距離運転は楽で助かりまくり。

とはいっても最近の睡眠不足で、休憩を繰り返して旭川を目指す。途中、野幌パーキングエリア(小麦で有名な江別市らしい)で、セイコーマートの店内調理「ホットシェフ」で食べ物を物色。道内では大手コンビニも太刀打ちできない理由の1つにこのホットシェフがあるらしく、手頃な値段で道産食材にこだわったできたての味を楽しめる。パン好きじゃないけど香りに負けてバターパン、つまみにうま塩味のから揚げ。たしかに大手コンビニチェーンのはもう食べられない。なんかこう、丁寧で優しいけど味がしっかりしてる。高校生のときからセコマファンであります!

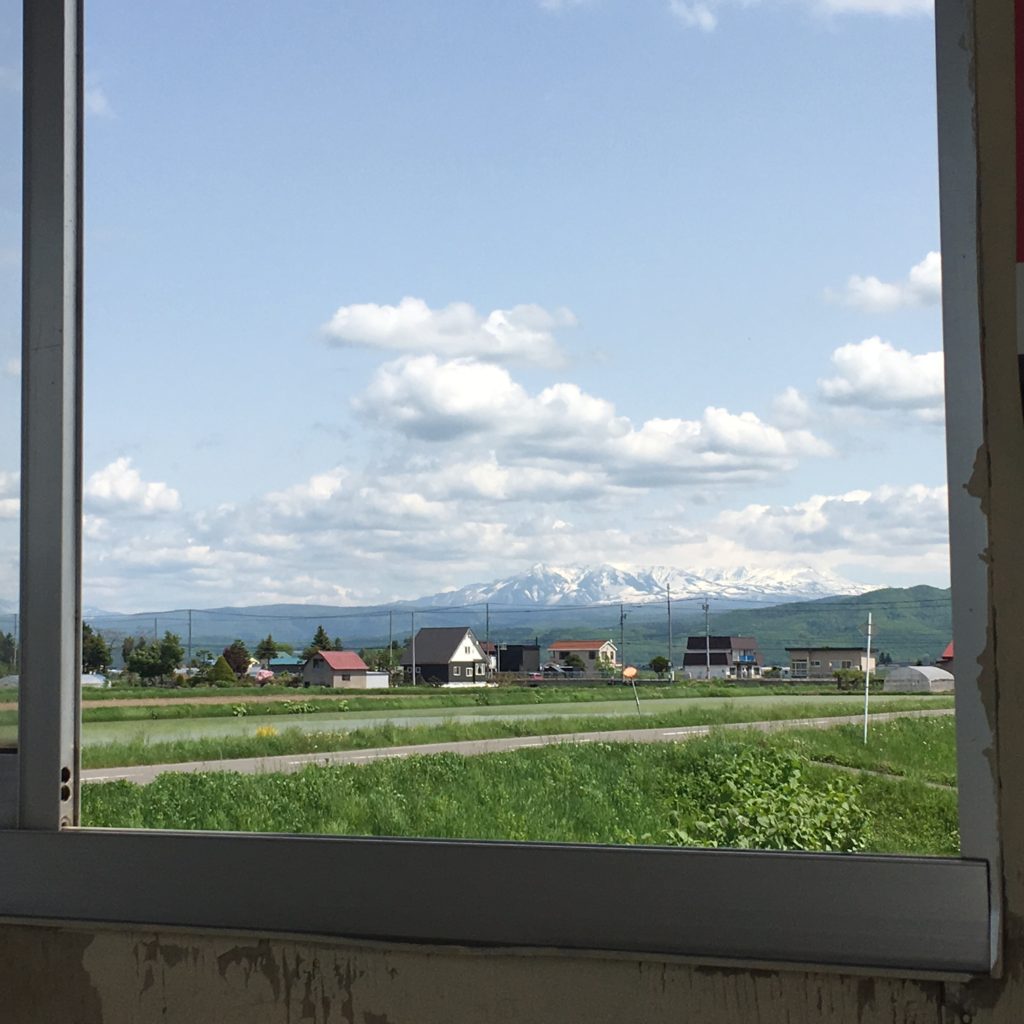

旭川北インターから、ゲストハウス予定地からほど近い、北永山駅へ。きょうもいい雰囲気だしてましたわ。雪、雪解け、芽吹きの季節と、もうそれぞれに素敵。しかも、これまでで一番よく大雪山が見れた。ありがたく拝んで、予定地を観察して、いざ本来の目的の信金さんへ。

こちらの計画をプレゼンし、もろもろのアドバイスをいただく。地元の専門家の方からの的確で鋭い指摘にひれ伏すしかない身だけれども、ほんとありがたいとしみじみ。問題点がクリアになって、一筋縄ではいかない現実をあらためて認識しつつ、力強い後押しをいただく。最敬礼。

市役所に移動して、移住担当、建築指導、保健所、消防に挨拶回り。今後の進め方について確認。これまでも電話で、\いろいろ教わってきたので、法的にはいまのところ引っかかるところはなさそうと、ひと安心。走りながら、こまかくチェックしてもらおう。ありがたや

最後は不動産屋さんに挨拶して、一路、新千歳空港へ。

いま手に入れようとしている土地はもともと売りに出されておらず、所有者さんのご家族の事情もあるため、売っていただけるかどうか。

土地を買えるとして、自分のやろうとしていることが、地域に受け入れられるか。求められるものに進化できるか。納得してもらえるような胆力と言葉を持てるか。

まだまだスタート地点に立てていないな、と気を引き締めた1日になった。いまの形でいけるのかどうか予断を許さないけど、なんかしらの「ベスト」に向かっているのは間違いない。少なくともそう思うことにしよう。