今はやりの音楽はおろか、有名な歌手の名前もあまり知らない。眠気覚ましのYouTubeくらいしか日常的に聞く音楽がない、あんま褒められたもんではないわが身でも、年に何度か、たまたまご縁をいただいて耳にした音楽に、強く打たれることがある。書かずにはいられないことが家具メーカーのショールームであったので、ごくごく簡単にお伝えするのであります。

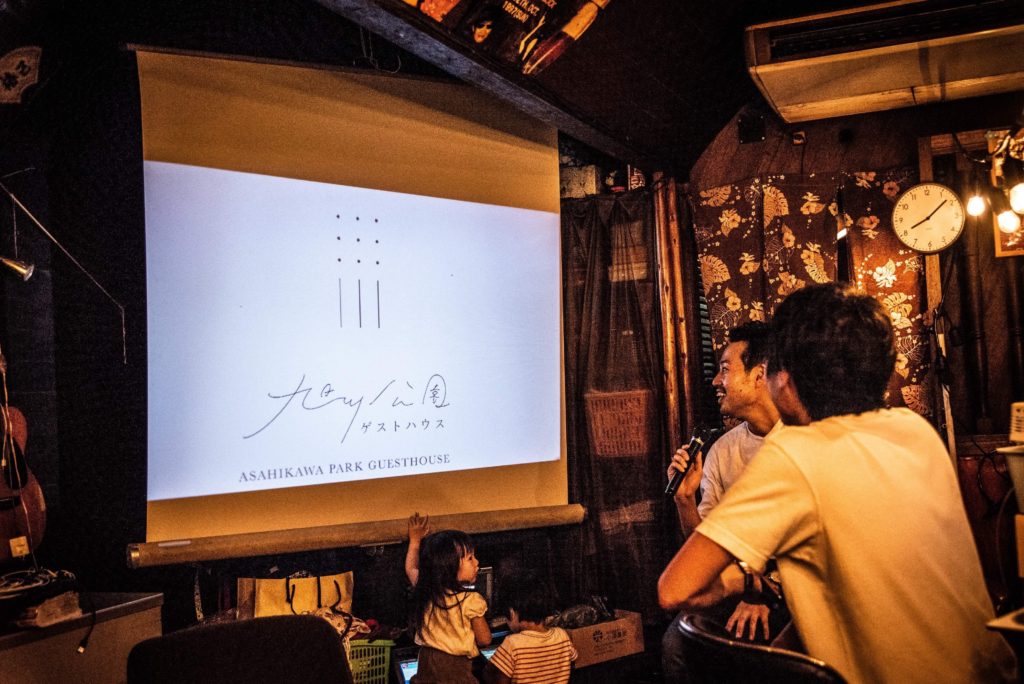

9月12日の夕方、旭川家具を代表するメーカーの「匠工芸」であった恒例の「星空コンサート」で、長尾匡祐さん(ヴォーカル)、せらよこさん(ピアノ)ご夫妻の「ドートレトミシー」さんのライブがあった。 ご夫妻は旭川公園にも来ていただいていて、東川町の地域おこし協力隊としてご活躍の幅を広げていらっしゃる。行かないわけにはいかない。

憧れていた星空コンサート。匠工芸さんから案内のDMをいただいて、「これは!」と思いたったものの、アナウンス直後に締め切られるほどの人気ぶりらしく。 ぜいたくな自社のチェアーを距離を離して置き、50名限定というプレミアムチケット! YouTube生配信もあったけど、直に聞く機会に恵まれたので、喜び勇んで軽トラを30分走らせた。

一曲目は、オリジナルの「̪̺̪̺Bridge」という曲。

「昔々の遠い国」で、思いを寄せ合いながら大きな川を隔てた別々の村に暮らす「娘」と「若者」が、橋が架けられたことで結ばれ、「小さな舟」で故郷を離れるという物語。なぜか四国の四万十川を思い浮かべて、「娘」と「若者」の着ているものや年頃合いとか、いろいろ想像を巡らせた。 じーんときて、思わず涙がなじむ。

別に悲しい内容ではないのに、魂のこもった言葉と、過剰に主張しないピアノとギターの音色が、鼻の奥のなにかをつついてくるような感覚。

「Bridge(橋)」も音楽も人をつなぐものだけれど、つなぐことで良くも悪くもいろいろ引き起こす、でも川の流れのように、時間の流れによって全てが良い方向に向かうし、それを楽しんで受けれていこうよ、っていうメッセージであるように聞こえて。この歌は「若者と娘は子供たちに連れられて いつかきっとこの橋に戻るだろう」という言葉で締めくくられる。いいなぁ。

長尾さんの声は、伸びやかで、澄んだなかに時折男声らしい力強さも顔をのぞかせる。その表情は、ほんとうに嬉しい、楽しいよという感じで。コロナで、大勢の前での表現を封じられていただけに、どれほどの幸福感なんだろうと、じわじわきてしまった。よこさんのピアノは、いのちの喜びに満ちているようで、そっとそばに寄り添い続けてくれるような優しさと速さが、じん、と心に入ってくる。何を思い浮かべて声を出しているのか、どんなシーンを描いて鍵盤をはじいているのか、気のせいかもしれないけど、鮮明に伝わってくる。

歌声と演奏はもちろん、西日本出身らしい、お二人の軽妙な掛け合いもめちゃ楽しかった。

よこさんは、今回、いつも使っている電子ピアノではなくて、匠工芸さんに置いてあるアコースティックピアノをギリギリまで調律して使ったという楽屋話を教えてくれた。これがとっても素敵で。「楽器も家具も、生きている木から生まれたもの。どこの森の木が切られたのか、枝にどんな鳥が止まっていたのか、下で鹿が座っていたのかと想像してしまいます」「木を使っているから、時間とともに変わっていくのもいいですね」とも。

これってすごく本質的なことで、なんとなく木はいいよね~じゃなくて(入り口はそれでもいいけど)、なんで木に惹かれるのか、森から木のことを考えている人からしか出てこない言葉。音楽を通して、人とのつながりや、自然・生き物への共感とリスペクトがビシバシ伝わってくる。「ドレミ」が世界共通なことから、「ドートレトミシー」になったらしいけど、音楽もMCも聞いてみて、「あー、このお二人なら!」と膝を打った。ライブは2時間弱だったけど、あっという間で、いつまでも包まれていたい感じだった。

このまま、良い思い出に終わらせたくなかったので、 アルバム「星の地図を探して」を家に持ち帰りました。星空コンサートにぴったりなタイトル(笑)。サインもらったけど、写真忘れて悔やまれるー 。(※ドートレさんは、オンラインで「うたごえ喫茶」や「こども歌広場」もされてます)

そして、匠工芸の桑原社長の締めの挨拶が、しびれるくらい良かった。コロナ禍で、恒例のコンサートを開催するかどうか、社内で議論があったという。「いろんなことが中止になっている。やめることは可能だし、やめたことに文句は言われない」と。うんうん、本当に。それしか選択肢ないのかな?と思うくらいに。で、こう続けていらした。

「こういう時だからこそ、心地の良い暮らしってどういうことか、考えようと。音楽や芸術、自然があって心地よい暮らしはできる。コロナウイルスという化け物が、人の暮らしはどういうものかを見直そう、どうしたら仲良く、心地よく生きられるかを教えてくれる気がします。みんなで楽しい生活を過ごせますように」。これは匠工芸のファンになるよねー。ものづくりは「心」から、ということがライブでも伝わったし、作り手の思いから理解して買いたい、置きたいなーとあらためて。こういう素敵な取り組みは、お客さんはもちろん、社員の皆さんにとってもかけがえのない機会な気がする。

当麻のココペリさんで7月に聞いた、アイヌがルーツのトンコリ奏者・OKIさんのライブも衝撃的だった。世界的に有名で、知り合いにもファンがたくさんいると後で聞いたけど、恥ずかしながらまったく存じ上げなかった。

ご近所には、宝物があるふれているんだな。じっとしているのは時間がもったいない。