◆「旭山」を全国区にした飼育員さん

水を得たホッキョクグマがフサフサの白い毛をゆするように泳ぎ、ペンギンが氷の上をスタスタ歩き、アザラシがクルクルと狭い円形水槽を動き回る。そんな映像が全国のお茶の間に流れて、旭川市の旭山動物園は一躍、全国区になった。

旭川に興味なくても、旭山動物園に入ってみたい、って人は多いだろうし、ゴールデンウィークも旭川駅から動物園に行くバスの乗り場はすごい列ができてた。宿の人も、まず間違いなく「動物園みにきたの?」と聞いてくる。

一時は閉園がささやかれながら、徹底したお客さま目線に切り替え、つねにチャレンジする集団を育てたのが、前園長の小菅正夫(こすげ・まさお)さん。

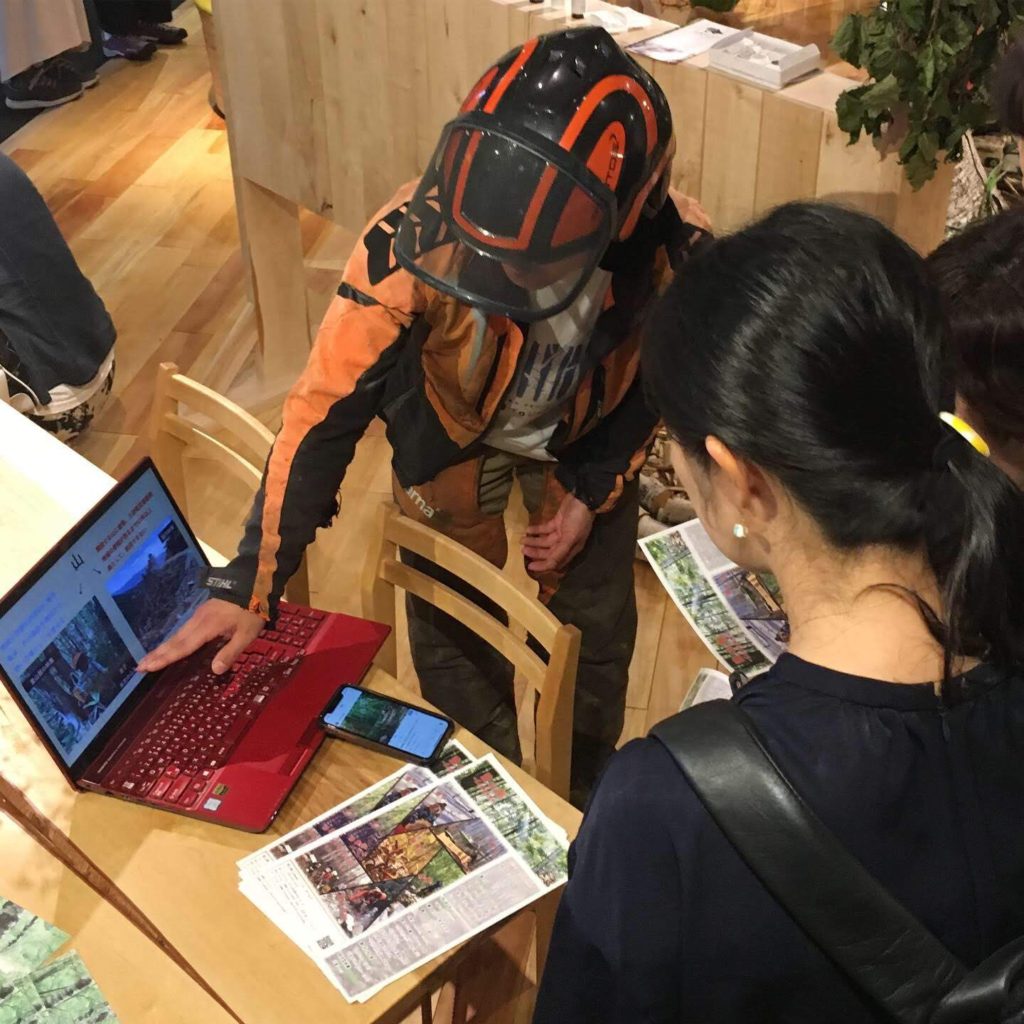

わざわざ浜松に来られ、22日に地元信金の「浜松を元気にするセミナー」で講演された。本はたくさん書いていらっしゃる。生で拝見したのは初めて。

日本最北の小さな動物園。動物の種類で比べたら上野動物園の4分の1しかいない。50年ほど前の開園時の人口は30万人ほどだったとか。それでも日本一になり、来場300万人を成し遂げた。めちゃくちゃすごい方です。旭川の至宝!!

◆危機感からチャレンジの集団に

開園してしばらくは順調に客足はのびたものの、遊園地が全国に増えて家族連れがでかける選択肢が増え、数字が減ってきた。市の幹部も、廃園を匂わすようになってきて、小菅さんはすぐさま動いた。

飼育係として目の前の動物ばかり見てきたけれど、あまりの危機感から、お客さんがなにをみて、どうしたいのかを考えるようになったらしい。

「このまま同じことをしてたら、絶対になくなる。すべてがチャレンジ。考えてやるんではなくて、考えながらやる集団になっていた」と振り返ってらした。

で、どういう風にして考えを深めたのか。

◆原点回帰・・・どんな動物園にしたいのか?

動物園の歴史は3000年あるそうで、近代動物園からの役割を整理。

教育、自然保護、研究に加えてあるのが、「娯楽」だった。

娯楽といってもパチンコじゃないし、これを小菅さんは人間性回復=レクリエーションと場、ってとらえ直し、動物と一緒にいることに幸せを感じる人じゃないと野生動物を守れない、だからそういう人を増やしていかないといけない、と。だから野生動物の魅力を伝えて、野生動物の味方をつくる、と。だから、一番大きな目標は、「俺たちが野生動物を守り、地球を救うのだ!」というのにたどり着いたんだって。

それを意識して口に出す。「継続するやる気は、壮大な使命感から」

壮大だと終わりがない。だから続く。深い。

「理論なくして社会は認知しない。理論なくして活動する信念は生まれない。でも理論だけでは人は動かない」。めちゃくちゃ刺さる!

◆理念を実現すべくうまれた「行動展示」

来園者アンケートで、問題点を把握。動物が動かない、人間が見てるだけ、っていうところに不満があったと分かったので、見せていく。魅力がわかるように見てもらおう。ここから有名な「行動展示」の発想がうまれた。

アムールヒョウは狩りをするところを見せた。「姿、形ではない。暮らしを見せるぞ!」って小菅さんは考えたらしい。カバが水中でジャンプし、ペンギンは水中のトレーに乗せたエサをついばむなんていう、みんなが驚く動きも発見できた。まだまだニンゲンは、動物のことを知らない。

「条例に違反する」と市当局が反対した、冬の朝の開園は「やってみなきゃわからん」と続けて数字を伸ばした。日中とは全然違う動物の行動と表情がみれて、大人気に。マイナス数十度でも関係ないんです

◆こんな管理職って理想

行動力と発想はすごすぎるけど、マネジメント力もすごい。

1人のリーダーが声をあげても組織は動かないので、全員がそれぞれ得意なことで、できることをする、と意識改革をされた。動物園を「メディア」として、一人一人が自分の考え方・発想で発信することを重視したそう。

結論をだすための会議のルールがあるそうな。①提案されて、反対する人は必ず意見を言う。沈黙=賛成。一番よくないのは、後になって失敗しそうになって「だから言ったろ」って言うこと ②多数決には従う

◆まだまだやれそう

行動展示は訪日客にも人気で、現園長は「これからは、海外の人に日本や北海道の動物を紹介する役割も重要。海外からの来園者はヒグマなど北海道の動物をよく見ている」「海外も意識し、こまめに情報発信していくことも大切。周辺地域を組み合わせた体験型観光も企画してみたい」と朝日新聞のインタビューに答えてる。

ゲストハウスの予定地から旭山動物園までは、わずか7km。

どの宿泊施設も動物園を意識してるので、あえて深く見てなかったけど、いろいろできそうな気がしてきた。ただ見て楽しい、ではなくて、動物園が本当に目指してるのはなんなのか、その「コト」を伝えられるようにしたいなー。

暮らしを見せれば喜んでくれる、っていうのは人間だけじゃないんだなー。ゲストハウスに来たら、動物の「普段着の暮らし」もわかる、って言えるくらい勉強しよ。

動物にとっての暮らしは、いのちそのもの。動物園って、深い

そもそもこの日の講演会、当直明けに職場から解放されてドンピシャの時間にスタート。まさに自分のためにあるようなもので、一方的に運命を感じてる。

髭剃ってスーツに着替えていったけど、名刺交換すらできなったのが残念すぎる。北海道でまたお会いしたい